トップページ > 高瀬川流域の現況と特性

高瀬川流域の現況と特性

信濃川水系は、その源を関東山地の甲武信ケ岳(2,483m)に発し、千曲川の名で佐久平を流下し、長野市で犀川と合流して、新潟県で信濃川と名を変えて日本海に注ぐ、流域面積11,900km2、流路延長367kmのわが国有数の大河川です。

| 表1-1 信濃川流域現況表 | |||||

| 水系名・河川名 | 流域面積 (km2) | 幹線流路 延長(km) |

|||

| 全流域 | 山 地 | 平 地 | 水 路 | ||

| 信濃川水系 | 12,087.1 | 9,878.7 | 1,994.6 | 213.8 | 366.8 |

| 信濃川 | 4,910.4 | 3,642.6 | 1,189.2 | 78.6 | 152.8 |

| 千曲川 | 7,176.7 | 6,236.1 | 805.4 | 135.2 | 214.0 |

| (犀川) | 3,054.5 | 2,675.8 | 316.5 | 62.2 | 152.7 |

| (高瀬川) | 445.4 | 376.8 | 50.9 | 17.7 | 55.8 |

|

|

| ▲高瀬川流域図 | ▲水系構成図 |

| (クリックすると大きな画像でご覧いただけます) | |

| 表1-2 高瀬川流域現況表 | |||||

| 水系名 ・河川名 |

流域面積 (km2) | 幹線流路 延長(km) |

|||

| 全流域 | 山 地 | 平 地 | 水 路 | ||

| 高 瀬 川 | 445.4 | 376.8 | 50.9 | 17.7 | 55.8 |

| 132 本 川 | 170.4 | 120.3 | 38.7 | 11.4 | 46.3 |

| 133 水俣川 | 29.4 | 29.4 | - | - | 9.5 |

| 134 湯俣川 | 33.4 | 33.4 | - | - | 8.6 |

| 135 西沢川 | 8.3 | 8.3 | - | - | 5.3 |

| 136 東沢川 | 13.1 | 13.1 | - | - | 5.8 |

| 137 神沢川 | 1.7 | 1.7 | - | - | 2.3 |

| 138 七倉沢川 | 6.5 | 6.5 | - | - | 4.2 |

| 139 篭 川 | 43.0 | 39.7 | 1.8 | 1.5 | 12.2 |

| 140 鹿島川 | 72.5 | 62.2 | 5.6 | 4.7 | 30.4 |

| 144 農具川 | 67.1 | 62.2 | 4.8 | 0.1 | 21.2 |

| ▲高瀬川流域図 | |

| (クリックすると大きな画像でご覧いただけます) | |

流域の特性

高瀬川流域が含まれる北アルプスとその周辺では、地中で冷え固まり隆起した花崗岩類が多く見られます。様々な年代の花崗岩類が分布するのは国内でも他にはないと言われています。北アルプスでは、冬季の北西からの強い季節風と積雪により、東側斜面は浸食を受けやすく傾斜が急であり、東西で非対称な地形が形成されています。また、北アルプスは地下での火山活動もさかんであり、地下の熱作用から湯俣温泉、葛温泉が湧いています。

高瀬川の谷は、花崗岩質、厳しい気象条件による浸食作用、地下の熱作用などから崩壊が発達し、特に上流の湯俣川、水俣川、不動沢、濁沢などは斜面崩落、土砂流出が発生しやすくなっています。

高瀬渓谷の上流部一帯の植生は、標高の高い方から順に、高山帯の丈の低い植生、針葉樹林を中心とした亜高山帯の植生、落葉広葉樹林の卓越する山地帯の植生の3つに区分されます。

大町ダムの天端(標高906m)からは、その上流の高山帯の植生や亜高山帯の植生も垣間見ることができますが、目の前の景色の多くを占める植生は、夏緑広葉樹林帯の植生です。ミズナラ、ブナ、コナラ、カエデ類などの夏緑広葉樹が斜面の多くを占め、尾根筋などにアカマツ、ツガなどがみられます。

高瀬渓谷での水力発電

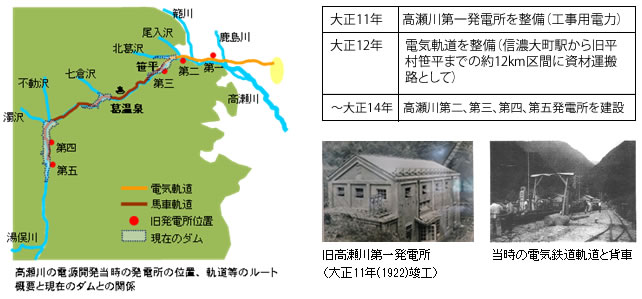

高瀬渓谷は古くから川に注ぐ水の力を活かした発電のエリアとして注目され、大正時代から本格的な開発が行われてきました。開発当時は、資材を運搬するために電気軌道や馬車軌道が使われていました。

戦後は急速な電力需要を満たすため、高瀬川筋の大規模な発電計画を経て、現在の一大水力発電地帯が形成されました。

戦後の電力需要の増大、急速な加速とその継続が見込まれたため、大正期に整備された高瀬川筋の5つの発電所は、河川利用率の低さから一部廃止、一部移設改修となりました。また、将来の需要を満たすために、水力発電の大容量化、揚水化が必要となり、「新高瀬川発電所」の建設が計画されました。

昭和46年から本格工事に着手し、昭和54年には高瀬ダムと七倉ダム、新高瀬川発電所、昭和55年には中の沢発電所、昭和60年には大町発電所が完成し、運転開始となりました。