犀川上流直轄改修のはじまり(松本市島内)

犀川上流の直轄施工

犀川上流では明治期になっても高瀬川・犀川・奈良井川などの洪水が、また大正時代にも3回の大きな洪水が発生している。戦後も大型台風に見舞われ災害復旧工事に追われ、全国でも抜本的な改修工事が遅れていた。

こうした状況を打開するため、昭和27年に直轄河川総体計画が立案され直轄改修工事が広がった。この計画で犀川上流も直轄施工となり、昭和28年9月、東筑摩郡島内村坂下(現松本市島内)で着手した護岸工事がそのはじまりとなった。

二川に挟まれた島内地区

松本市内を流れる奈良井川は木曽山地に源を発し、谷あいを北上し塩尻で扇状地を形成し松本市島内平瀬で梓川と合流する。奈良井川右岸と梓川左岸に挟まれた地域が島内、島立地区で、農業地帯であるとともに、近年、松本都市圏の住宅地として人口が増加している。

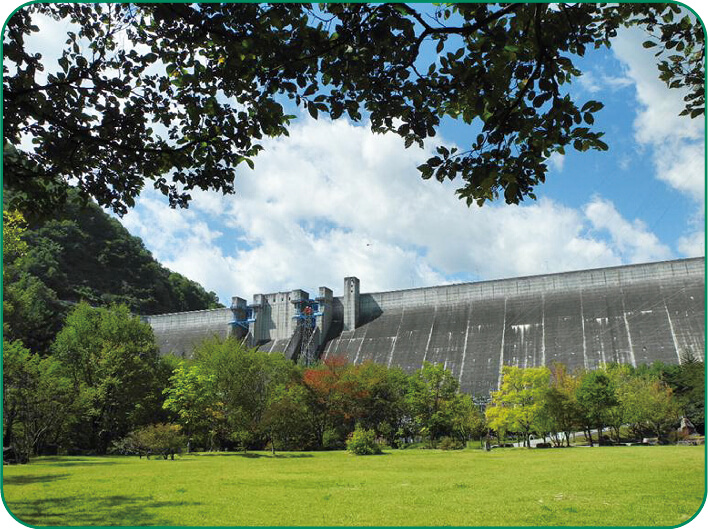

梓川総合開発

犀川上流では昭和29年に松本出張所が設置され直轄治水事業が本格化した。あわせて同年には梓川総合開発期成同盟会が発足し、電源開発を含めた利水事業の進展が犀川上流の特徴といえる。

昭和44年に梓三ダムが完成、高瀬川流域には昭和54年に高瀬、七倉両ダムが、また昭和61年には直轄の大町ダムが完成した。