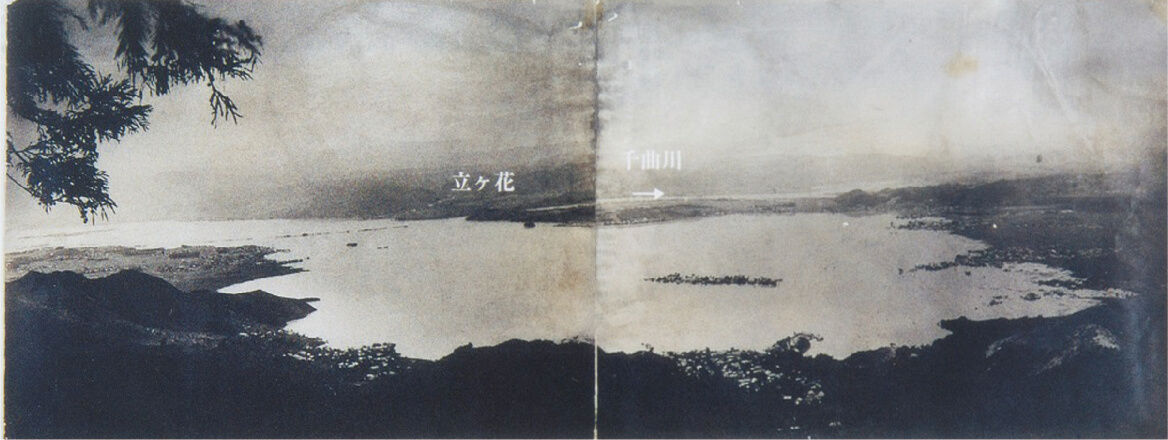

立ヶ花狭窄部と延徳沖の湛水(中野市)

延徳沖の形成

善光寺地震の震源断層といわれる長野西縁断層が千曲川を横切る立ヶ花は、断層北側(千曲川下流側)が隆起し高丘丘陵を形成し立ヶ花狭窄部となっている。千曲川の洪水はこの狭窄部で流れきれずに上流側で湛水、支川を逆流する。断層活動で沈下した一帯で千曲川が氾濫形成した沖積地が延徳沖である。

諏訪湖と同じ面積

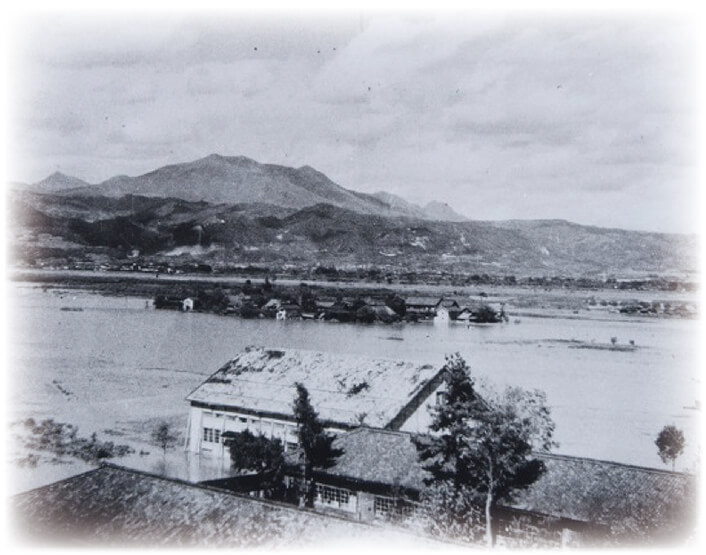

江戸時代初期に大規模な新田開発が行われ、1,300町歩(1,300ha≒諏訪湖の面積)の広大な水田地帯となったが、大雨になると東側山地を流れ下った水が集まり、千曲川から逆流する洪水も湛水してしまう水害常襲地帯でもあった。明治期には20尺(約6m)を超える浸水が12回も発生、明治29年の洪水では32尺(約9.6m)に達した。

1世紀をかけた治水事業

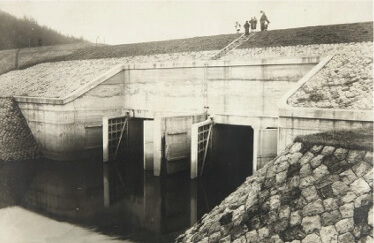

洪水被害を軽減する延徳沖の治水運動は、明治25年県会に諮られたが下流の反対があって否決されている。その後も自営堤防の計画など住民運動の紆余曲折を経ながら、大正10年に改修工事の着工をみた。延徳沖の排水が集まる篠井川の水門は昭和7年に完成する。ここまで実に40年の歳月を要した。

こののちは、篠井川の内水問題が懸案となった。昭和17年から篠井川の改修が行われたが、勾配も緩やかで抜本的解決に至らなかった。昭和53年、千曲川合流点に篠井川排水機場が設置され、さらに昭和63年には篠井川樋門の改築、河床を下げる工事に着手、平成4年に完成した。実に1世紀の歳月をかけた対策となった。