砂防の方針

立山砂防事務所では、河口から18km上流の上滝を砂防の計画をたてる基準点としています。計画では150年に一度くらい発生する降雨のときに流れ出る土砂の量を想定し、その土砂の量でも災害とならないように砂防設備の整備を進めています。

立山カルデラ(上流部)の砂防

不安定な土砂の流出を抑えます。

カルデラ内に堆積している不安定な土砂(鳶泥)約2億m3が崩壊・侵食されて流出するのを防ぐ目的で、砂防堰堤などの整備が行われています。

川筋の侵食を防ぎます。

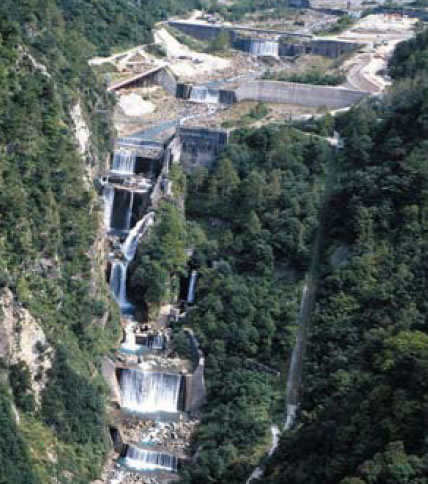

砂防堰堤は土砂をためることによって川底が侵食されることや、川岸が崩れることを防ぎます。土砂の移動がとまり、斜面が安定すると植物が定着し緑の斜面が生まれます。

さらなる土砂の生産を抑制します。

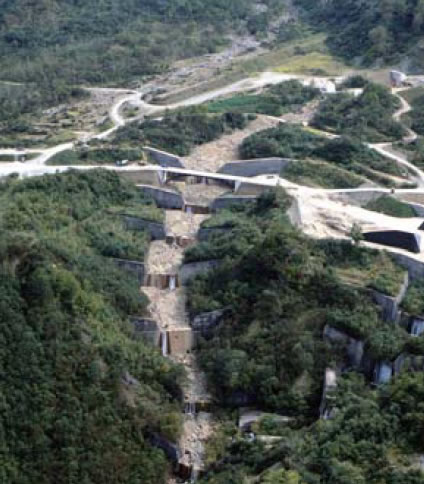

荒廃した山地から土砂が流れ出すのを防ぐための工法として山腹工があります。立山カルデラ内では山腹工によって緑をよみがえらせ、崩壊地が侵食されるのを防ぎます。

白岩砂防堰堤

多枝原砂防堰堤群

泥谷砂防堰堤群と山腹工

中流部の砂防

富山平野への土砂流出を抑えます。

常願寺川本川では、下流部に悪影響をおよぼさないように、洪水時に流れてきた大量の土砂を一時的にため、その後、平常時の水の流れでその土砂を徐々に流します。

本宮砂防堰堤

称名川の砂防

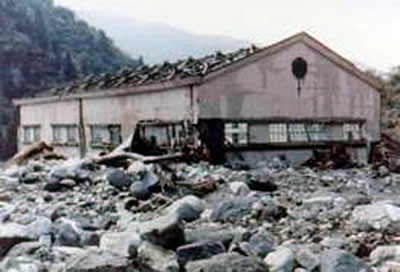

称名川流域は、昭和44年(1969)の豪雨で大きく荒廃し、国の砂防工事の区域になりました。今後は、称名川上流の弥陀ヶ原火山における土砂流出対策等の検討を進めます。

土砂に埋まった称名川発電所

真川の砂防

真川を跡津川断層が横切っているため、その影響で川筋が折れ曲がっています。上流部では崩壊が拡大し、急勾配の谷からは土砂が絶え間なく流れ出しています。そのため大規模な砂防堰堤に加えて、流木止めの機能を持った砂防堰堤も計画されています。

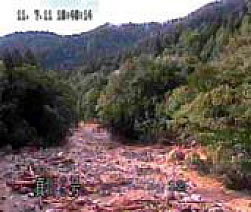

降雨前

ピーク時

流下後

弥陀ヶ原火山噴火緊急減災対策砂防計画

「弥陀ヶ原火山噴火緊急減災対策砂防計画」は、国/自治体の砂防部局が火山噴火にともなう土砂災害時に実施する対応についてとりまとめたものであり、砂防部局で検討・策定した計画です。

緊急減災対策は、いつどこで起こるのか予測が難しい、火山噴火により起こる土砂災害に対して、ハード対策とソフト対策の両方の緊急対策をすばやく効果的に行い、被害をできるかぎり少なくすることで安心で安全な地域づくりに寄与するものです。