砂防・地すべり対策事業

砂防事業

新潟県阿賀町(旧鹿瀬町)の実川(さねがわ)、馬取川(まとりがわ)流域の上流域は、飯豊山系(いいでさんけい)の荒廃地が広がっています。それに関して起きた被害としては昭和42年(1967)の羽越災害、昭和53年(1978)の新潟県下越地方を襲った豪雨による災害があげられます。阿賀野川河川事務所では、こうした災害や土石流などの土砂災害から、人々の命と財産を守るための対策を実施しています。えん堤など砂防施設をつくる際は、魚道を設けたり、間伐材を使って周囲の景色との調和を図るなど環境への配慮も考えています。

深層崩壊とは

深層崩壊(しんそうほうかい)とは、山崩れ・崖崩れなどの斜面崩壊のうち、すべり面が表層崩壊(ひょうそうほうかい)よりも深部で発生し、表土層だけでなく深層の地盤までもが崩壊土塊(ほうかいどかい)となる比較的規模の大きな崩壊現象をいいます。

土石流とは

山の斜面が崩れることによって谷や川などに溜まった大量の石や土砂が大雨をきっかけに、それらが流れ出ることで発生するのが土石流です。この土石流を防ぐには、山に木を植えて斜面が崩れないようにします。また、土石流を受け止める砂防えん堤をつくることで、その脅威から人命や家屋を守ります。

実川地区の土石流災害

(昭和42年8月)

土石流対策

砂防施設

実川砂防えん堤

馬取川砂防えん堤

渓流保全工

野中ノ沢(のなかのさわ)

砂防事業年表

- 昭和42年(1967)

- 羽越水害

- 昭和53年(1978)

- 梅雨前線による豪雨被害

- 昭和54年(1979)

- 飯豊山系砂防として直轄編入

- 平成 6年(1994)

- 実川第一号砂防えん堤竣工

- 平成 7年(1995)

- 阿賀野川河川事務所へ事業移管

- 平成12年(2000)

- 馬取川低ダム群竣工、野中ノ沢砂防えん堤着手

- 平成14年(2002)

- 石神沢砂防えん堤着手

地すべり対策事業

地すべりとは比較的ゆるやかな斜面で、地面がゆっくりと動き出す現象のことを言います。地下水などの影響によって地中の粘土層が滑りやすくなることが、その原因です。一度に広い範囲が動いてしまうため、ひとたび発生すると住宅・道路・鉄道・耕地などに大きな被害をおよぼします。また、川をせきとめて洪水などを引き起こすこともあります。

阿賀野川流域には、滝坂地すべり(福島県西会津町)と赤崎地すべり(新潟県阿賀町)の2つの大きな地すべりがあり、滝坂地すべりは、国の直轄事業として対策を実施しており、赤崎地すべりは平成18年度までに対策工事を完了し、平成19年度から新潟県に管理を移管しています。

地すべりとは

地すべり対策

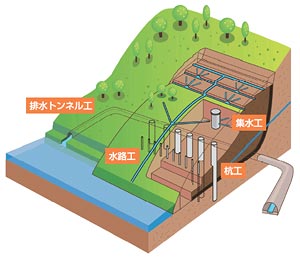

地すべりは地形や地質、地質構造、地下水といった多様な原因が組合わさることで発生するため、対策工も多岐に渡ります。地すべりの対策工は大きく「抑制工(よくせいこう)」「抑止工(よくしこう)」の二つに分けることができます。

抑制工は地すべりの主な原因となっている地下水の排除することを目的としたもの、一方の抑止工は地面に杭を打ち込みすべり面の安定化を図るものです。

排水(はいすい)トンネル

集水井(しゅうすいせい)

集水ボーリング

集水井の内部