大河津分水は、越後平野を守るためにつくられた人工の河川です。 信濃川から派生するかたちで、大河津分水は作られています。信濃川は新潟県・長野県をまたいで流れる河川で、全長367km、一年間に流れる水量は153億㎥に及びます。長大な信濃川は、かつて度重なる水害によって越後平野に壊滅的な被害を与えてきました。この被害をなくすために作られたのが大河津分水です。 信濃川の水が越後平野に入る前に一部を日本海へ流すことで、越後平野を水害から守る役割をもっています。 また、それぞれの河川にながれる水量を調整するために、大河津分水路には可動堰が、信濃川本川には洗堰がつくられました。 大河津分水は越後平野を潤し、水害から守り続けています。

可動堰は、正式名称を「大河津可動堰」と言います。 主に大河津分水路に流す水量をコントロールしており、上流から流れてくる水量によってゲートを開けたり閉めたりします。少し丸い形をしたラジアルゲートを使っており、ラジアルゲートとしては日本一大きい堰です。

堰長:293.1m 管理橋長:695.0m 堰柱:幅4.0m×長さ30.0m ゲート:制水ゲート ラジアルゲート×2門 ゲート:調節ゲート ラジアルゲート×4門 ゲート:調整ゲート フラップゲート×4門

洗堰は、正式名称を「大河津洗堰」と言います。 主に信濃川本川に流す水量をコントロールしています。普段は日々の生活や田畑で使う水を一定量流し続けており、その水量は1秒間で25mプール1杯が満杯になる(270㎥/s)水量です。

堰長:167.52m 管理橋長:118.8m 堰柱:幅4.0m×長さ38.0m ゲート:油圧シリンダー自走式×5

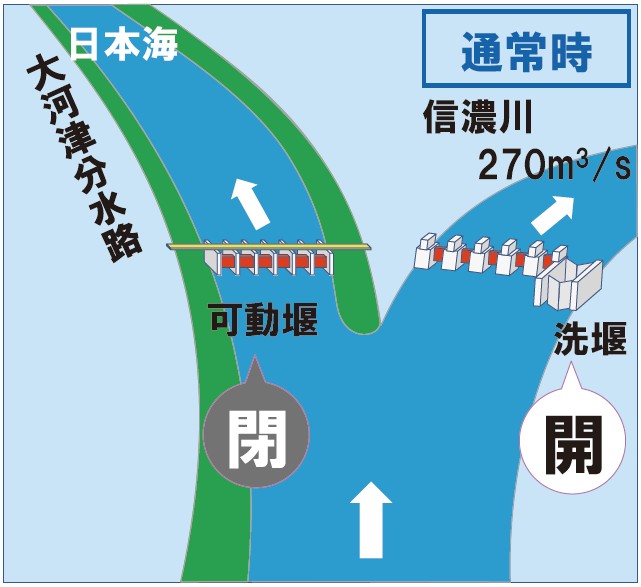

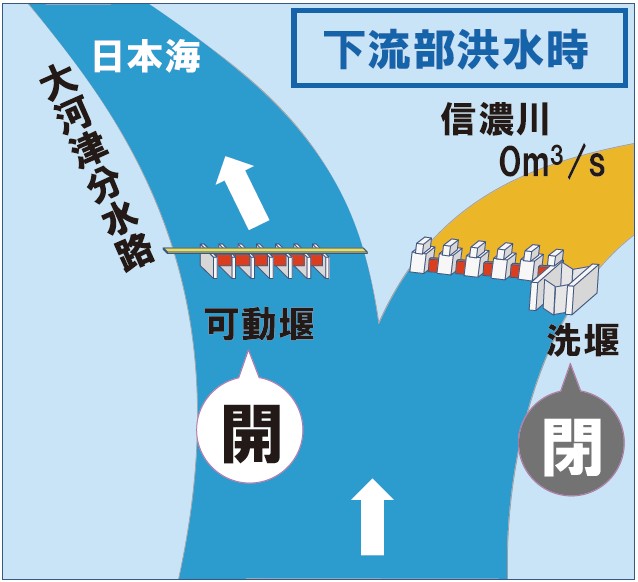

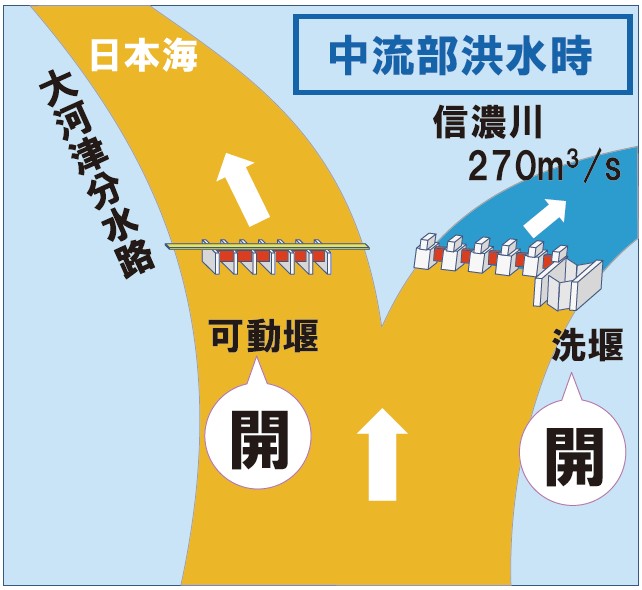

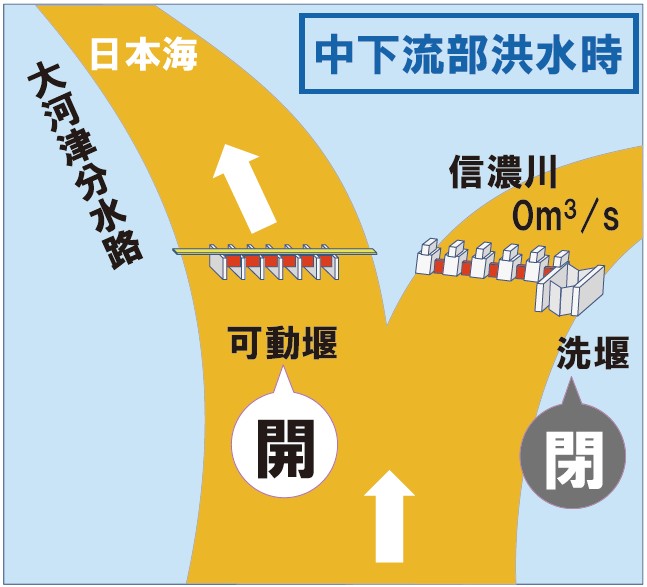

大河津分水は、天候や水量、災害の状況などに合せて可動堰・洗堰のゲートを開閉し、信濃川下流に流れる水の量を調整しています。なお、模式図のオレンジ色は洪水が発生している区間であることを示しています。

洗堰を開き、下流域の用水として、270m3/sを放流する。その他の水のほとんどは可動堰から越流し、分水路を通り、日本海へ流下させる。

洗堰を閉じ、可動堰を開け、全量を日本海に流下させる。

下流部が洪水でない場合は、洗堰を開き、下流域の用水として、270m3/sを放流する。可動堰を開け、洪水のほとんどを日本海へ流下させる。

中下流部洪水時は洗堰を閉じ、可動堰を開け、全量を日本海へ流下させる。

大河津分水路によって、越後平野は様々な恩恵を受けています。

特に稲作・交通・土地利用の面が発達しました。

大河津分水路の通水により、信濃川下流部は水位が低下し、排水性が向上しました。また、信濃川下流域の治水安全度も飛躍的に向上しました。

それに伴って、信濃川沿いの耕地は全国有数の美田に生まれ変わり、高速道路や新幹線が整備され、宅地の開発も進みました。

大河津分水は越後平野発展の礎であり、今日もまた人々の暮らしを支えています。

当時の越後平野は、3年に1度の頻度で水害が発生していました。 潟や沼が点在する低湿地帯のため水はけが悪く、浸水が長期化したほか、腰まで水に浸かりながら稲刈りをする泥沼の田んぼ「深田」が各地に広がっていました。 1730年ごろ、本間屋数右衛門が大河津分水の建設を江戸幕府に請願しましたが、起工には至りませんでした。

数々の水害を経て多くの人が分水の必要性を訴えた結果、1870年に大河津分水工事(第1期)起工式が行われ、工事が開始しました。 しかし政府は、外国人技術者の意見をもとに工事を中止します。 田沢実入、高橋健三らが大河津分水実現運動を展開し、100人以上の人々が大河津分水の必要性を訴えましたが、なかなか起工には至りませんでした。

1896年7月22日、記録的な大水害「横田切れ」が発生しました。 越後平野のほぼ全域が約1ヶ月にわたって浸水し、食料や住居を失い伝染病に苦しむ人々で溢れました。 人々の訴えと「横田切れ」をきっかけに、政府は1907年に大河津分水工事(第2期)を含む信濃川改良工事を決定します。

大河津分水工事(第2期)は、日本の当時の英知が終結した工事でした。 日本で最初の大型機械を用いた山地掘削、日本初の自在堰の建設など、最新の技術とノウハウを結集した工事はおよそ15年にわたりました。 そして1922年8月25日、大河津分水路の通水を開始しました。

大河津分水路通水から3年、河底の洗掘によって1927年6月に自在堰が陥没しました。 これを受けて、同年12月から信濃川補修工事が始まります。 青山士、宮本武之輔の指揮の元、陥没した自在堰に代わる可動堰と、川底の洗掘を防ぐ床溜・床固を建設しました。 1931年、全ての工事が終了しました。

1978年には、信濃川治水100年事業の一環として、信濃川大河津資料館が開館します。 老朽化に伴い、洗堰は2002年・可動堰は2014年に改築されました。 2018年には、大河津分水路改修事業が起工し、現在も工事は続いております。

現在、大河津分水路の河口を拡げる工事が行われております。 詳しくは令和の大改修にて。

大河津資料館では、大河津分水の歴史や堰の構造など、大河津分水に関わるものを詳細に紹介しております。ぜひご来館ください。開館時間や地図はアクセスをご参照ください。 また、大河津資料館のパンフレットや周辺マップを、HP上で見ることができます。詳しくはパンフレットをご参照ください。

四季折々、様々な表情を見せる大河津分水周辺には、大河津分水にまつわる様々な施設・歴史的建造物等があります。ここでは、その一部を紹介します。

1922(大正11)年につくられた旧洗堰を、当時の姿のまま保存しています。 2000(平成12)年に現在の洗堰が完成した際に、上流部を堤防で締切り、今のようになりました。 2002(平成14)年に、国の登録有形文化財として登録されており、現在はゲートの下をくぐり抜けられるようになっています。

洗堰の脇につくられた、魚道を通る魚を観察できる施設です。 3部屋あり、季節によってさまざまな魚たちを観察することができます。 洪水の際は安全上の観点から予告なく閉鎖することがあります。 また、天候や水温、にごり具合などにより魚が見られない場合があります。ご了承ください。 (開館期間:4月~11月 9:00~16:00)

旧洗堰下流の河床を埋めたててつくられた、きれいな芝生の広がる自然いっぱいの広場です。

信濃川の自然を身近に再現した水路です。 上流には観察窓があり、魚道も兼ねている川の中の様子も見られます。

信濃川の水が流れている小川です。 川の中に入って遊んだり、魚や貝、昆虫など様々な水辺の生き物を観察することができる水路です。 周辺には東屋や水道もあるので、休憩もできます。 資料館内では、体験水路から運んできた魚を水槽で飼育しています。 団体での利用の際は、事前にご連絡ください。

洗堰と可動堰を操作している施設です。 1階はホールになっており、昼食場所としてご利用いただけます。 2階は事務室、3階は操作室をガラス越しに見ることが可能です。 4階の屋上からの展望もお楽しみ下さい。 事前に申し込みをすることで、操作室の内部見学も可能です。

旧可動堰は、1931(昭和6)年につくられました。 陥没した自在堰の代わりにつくられ、2011(平成23)年に現在の可動堰が運用されるまで80年に渡り、越後平野を水害から守り続けました。 当時ゲートは10門でしたが、現在は3門のみ残して保存しています。

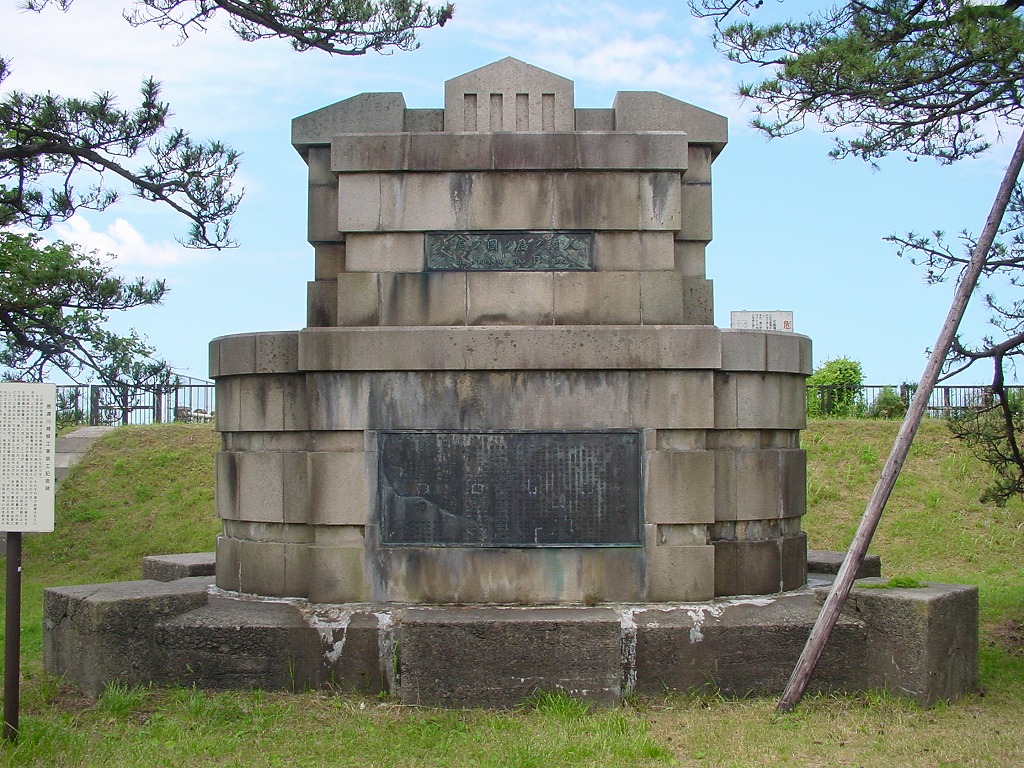

信濃川補修工事が完了した記念につくられた、陥没した自在堰を模した形の石碑です。 台座には自在堰のコンクリート塊が用いられ、旧可動堰の堰軸延長線上に建立されています。 補修工事の概要と共に、工事の総責任者であった青山士の言葉が刻まれています。

信濃川大河津資料館のパンフレットや大河津分水ウォーキングマップでは、大河津資料館周辺の見どころを紹介しています。詳しくはパンフレットにて。

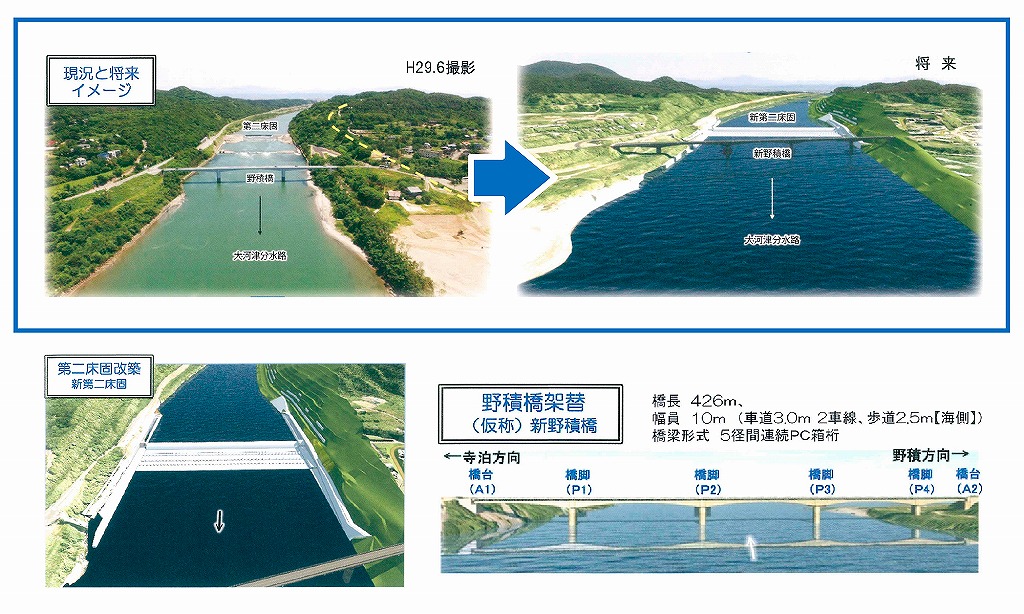

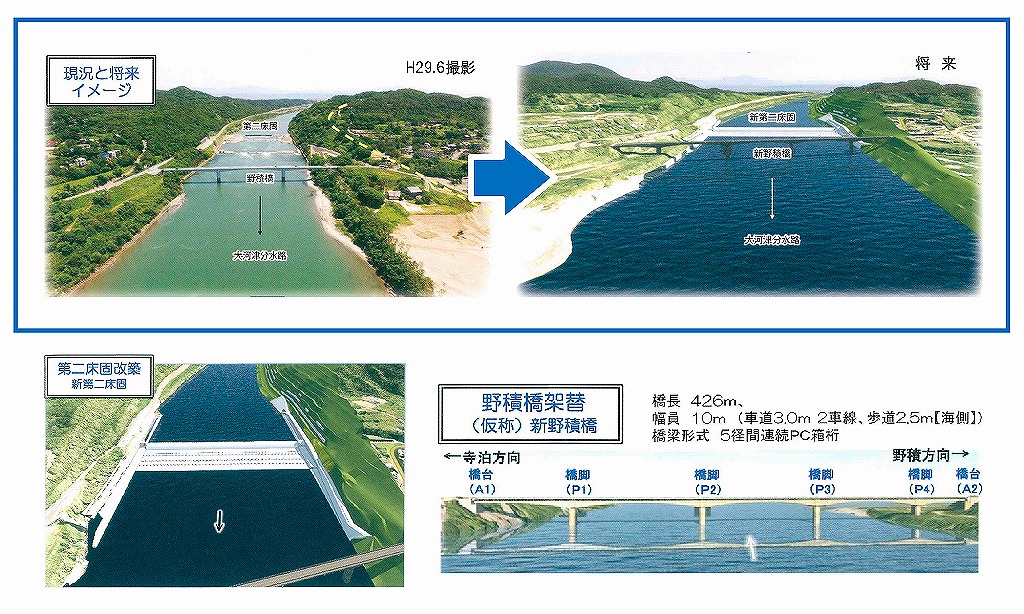

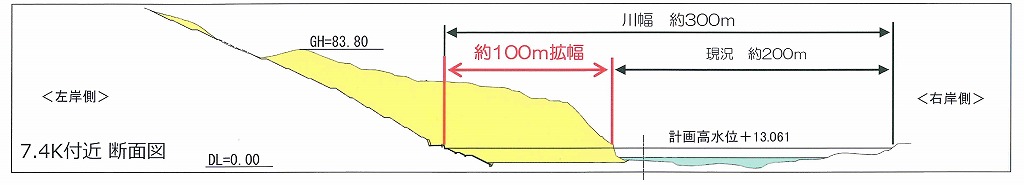

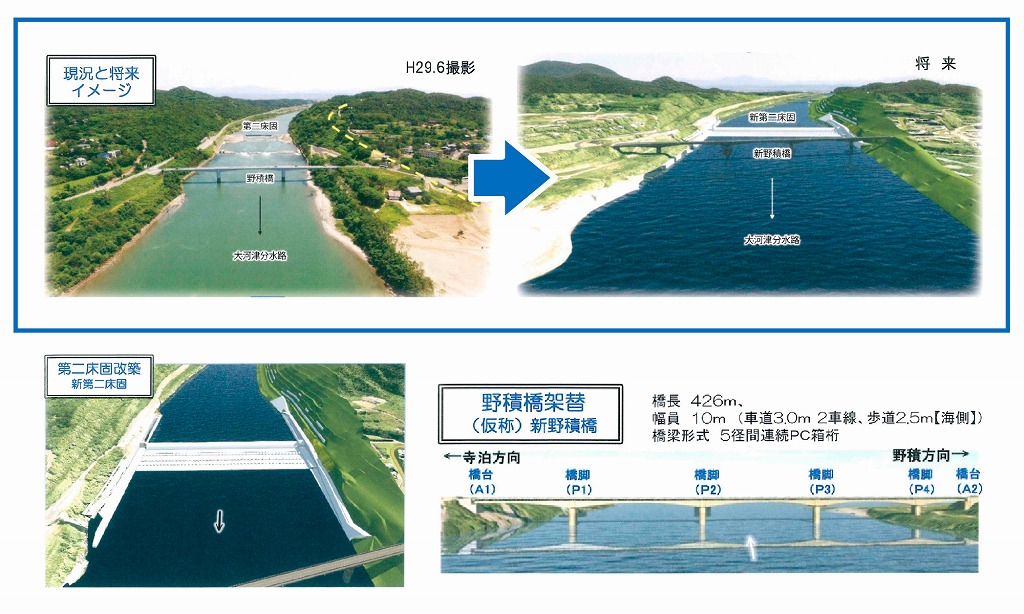

現在大河津分水路は、水を流す力の低下や、コンクリート製の河床の老朽化が進んでいます。そのため、洪水や地すべりの危険性が高まっています。この対策として、河口を広げ、河床を固める改修工事が始まっています。2015(平成27)年度から開始したこの工事は、2038(令和20)年度までの24年をかけて行われる予定です。

○事業箇所 新潟県長岡市、燕市

○事業内容 放水路の拡幅(山地部掘削・低水路掘削、第二床固改築、野積橋架替等)

○事業期間 2015(平成27)年度~2038(令和20)年度

○全体事業費 約1,765億円

落差工を越流する強い流水エネルギーを減勢させつつ平滑化を図り海域に接続させる目標 分析した現地データを基に、「数値解析」により検討を実施 「水路模型実験」によりその確認を実施

気候変動への対応、狭隘河道での施工、潜在する大規模地すべり 併行する大規模工事(新第二床固、山地部掘削、橋梁架替) 出水期(融雪出水含む)による施工期間の制約

・CIM導入による効率的・効果的な事業マネジメント ・建設生産プロセス全体の効率化

大河津分水工事について、特設サイトでご紹介しております。 詳しくは、大河津分水路情報館にて。