見どころ紹介

山古志地域の見どころ

- 棚田

-

緩やかな斜面を選んでつくられた棚田は、人々が地すべりと共生してきた地域特有の風景です。

- 錦鯉

-

山古志地域は年間を通して水を得やすい地域ではないため、横井戸を掘って引いた湧き水や天水をため池に集めて利用しています。

田植えが終わってから真鯉の稚魚を放しておくと、秋の刈り入れが終わるころには、冬のご馳走になりました。

この鯉が突然変異をおこしたのが錦鯉の始まりと言われ、改良を重ねて美しい錦鯉になりました。

- 牛の角突き

-

中山隧道は魚沼市へ抜ける手掘りのトンネルです。 かつて、雪に閉ざされる冬は集落が孤立し、急病人が出ても病院へ行くことができませんでした。

掘削は16年を要し苦難の連続でしたが、横井戸堀で培った技術を活かして人力で掘り抜き、新トンネルが開通するまで49年間、住民のくらしを支えました。

「芋川砂防フィールドミュージアム」のおすすめルート

- 広域巡りの立ち寄りに―東西ルート

- 国道291号で芋川流域を東西に横断すると、棚田や養鯉池、東竹沢の土砂ダム跡地、手掘りの中山隧道などをみることができます。

- 震災メモリアル見学に―南北ルート

- 木籠水没集落は、東竹沢地区の地すべりによる土砂ダムの被災地として、震災メモリアルに位置づけられています。上流の寺野地区の土砂ダム、洪水氾濫が懸念された下流の竜光集落を合わせた3箇所は土砂ダム緊急対策の舞台でした。

- じっくり砂防見学に―周回ルートをプラス

- さまざまなタイプの砂防堰堤と地域の歴史文化を一緒に見ることができます。

空から見た、震災直後と今(主な工事個所の変化)

- 東竹沢地区・寺野地区(370kB) PDF

- 楢木地区・池谷地区(346kB) PDF

- 梶金地区(354kB) PDF

- 4 十二平地区・竜光地区(423kB) PDF

芋川流域の主な砂防施設

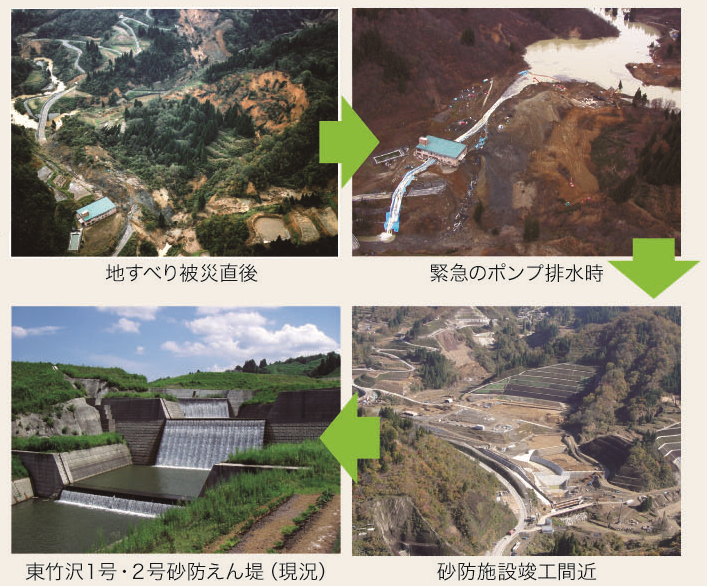

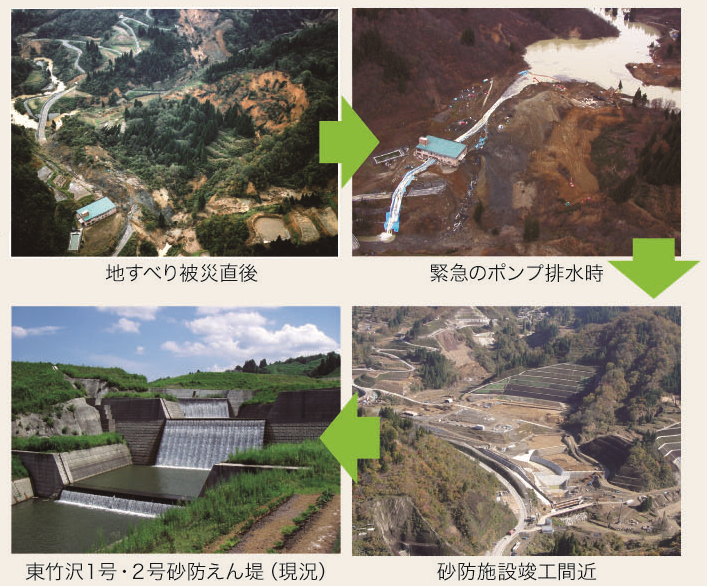

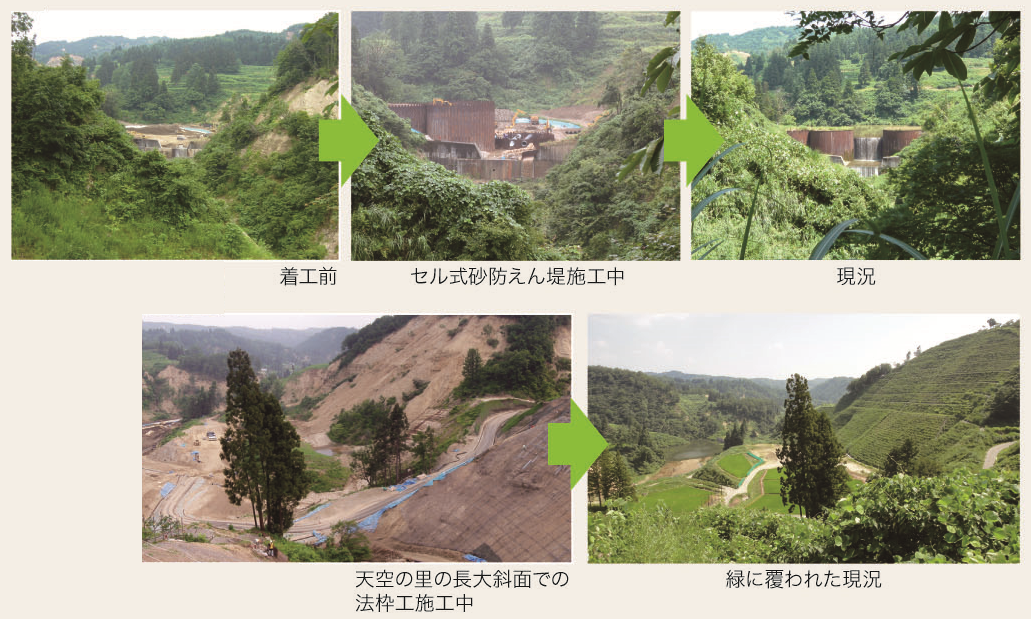

(1)東竹沢

(砂防堰堤)

(砂防堰堤)

東竹沢地区では、大規模な地すべりにより土砂ダムが発生。土砂を押さえる砂防堰堤2基を整備しました。

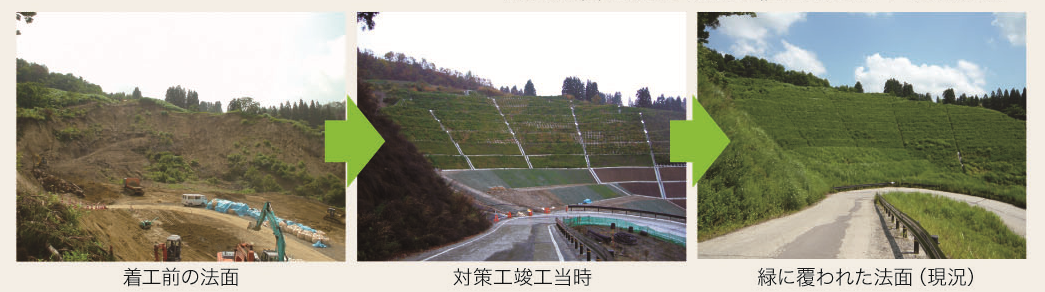

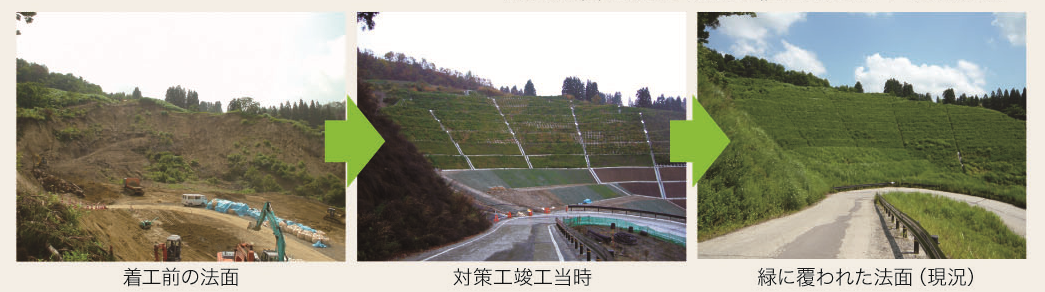

(法面)

(法面)

地すべりを起こした斜面の不安定な土砂を全て除去し、崩れを防止する工事を行い、種子を吹きつけました。

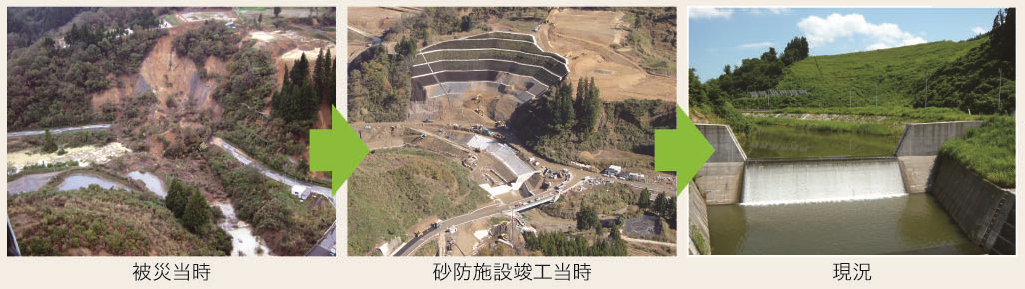

(2)寺野

(砂防堰堤)

(砂防堰堤)

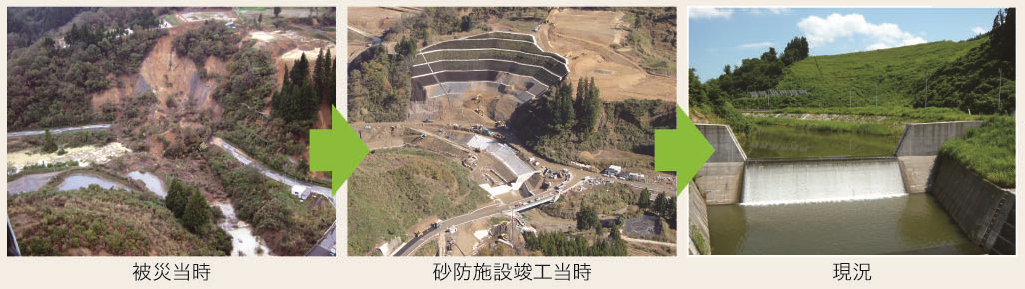

寺野地区では、大規模な地すべりにより土砂ダムが発生。下流に3基の砂防堰堤を整備しました。

(法面)

(法面)

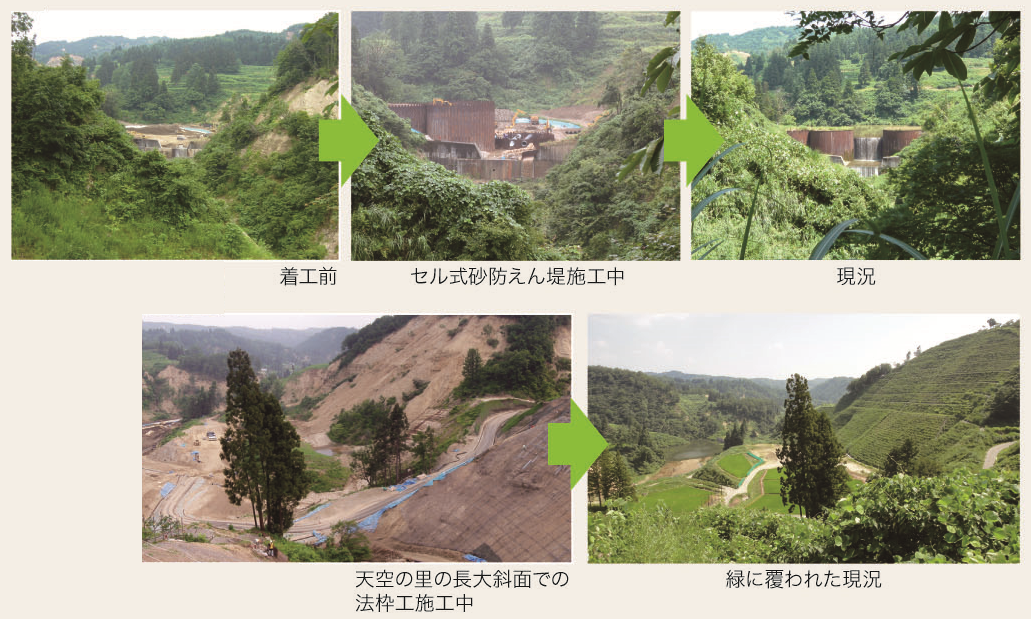

寺野地区の法面対策では、現地の倒木材をチップ化して法面に吹きつけ、元の植生に戻りやすくしました。

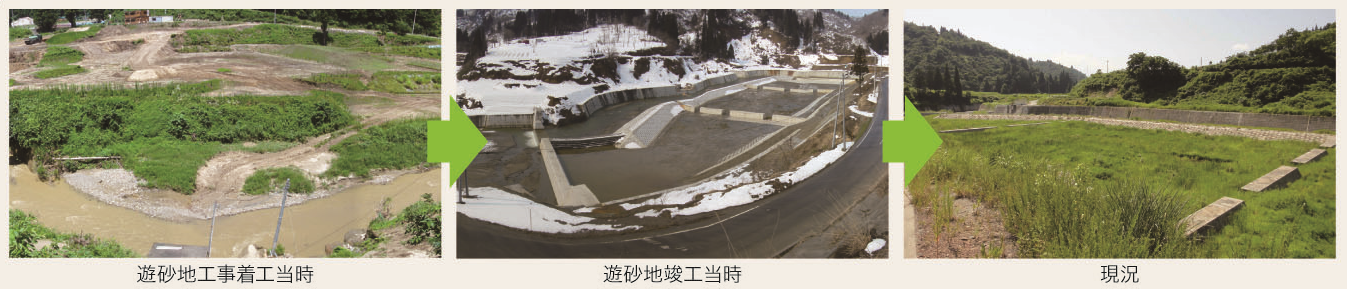

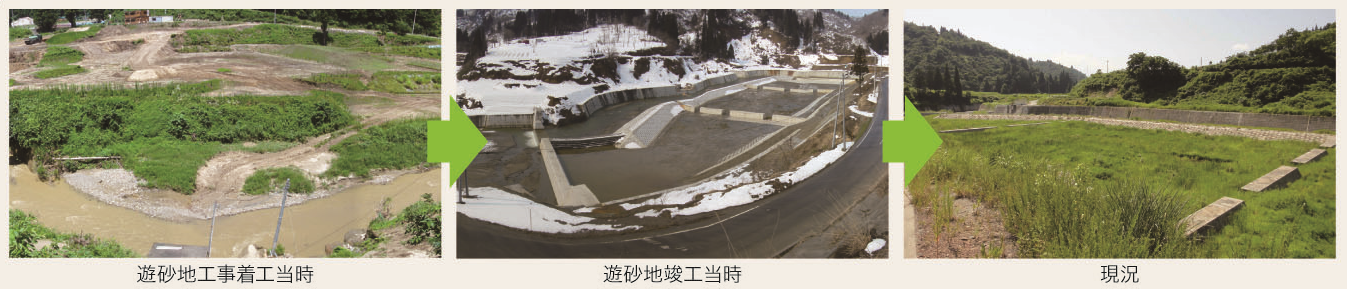

(3)竜光

芋川最下流部に位置する竜光地区では、出水に備え土砂を受け止める遊砂地を施工しました。

芋川最下流部に位置する竜光地区では、出水に備え土砂を受け止める遊砂地を施工しました。

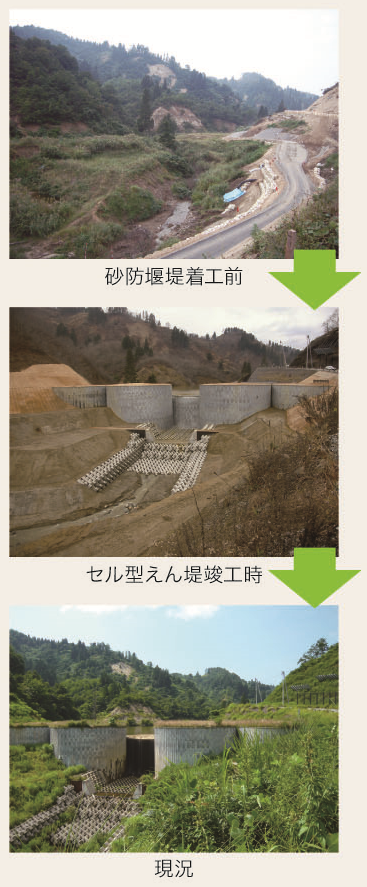

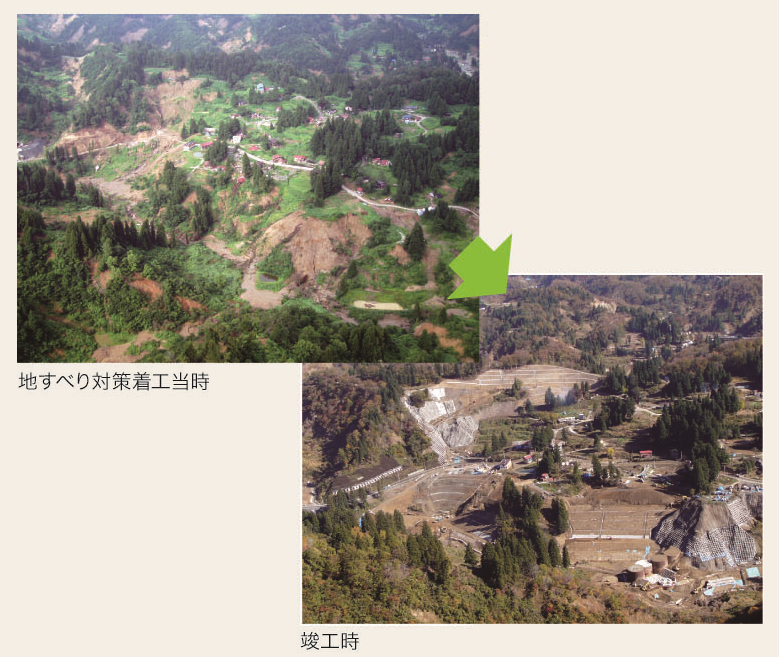

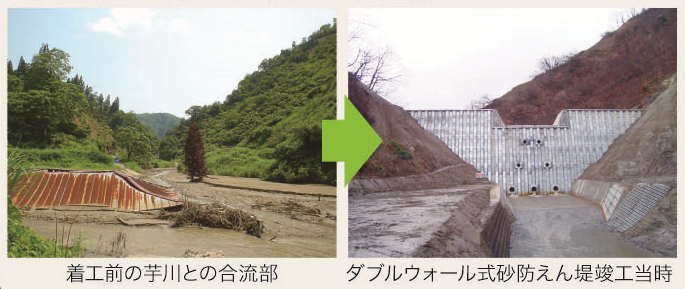

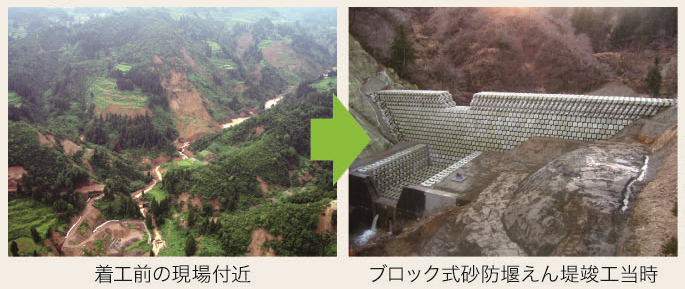

(4)梶金(下之沢)

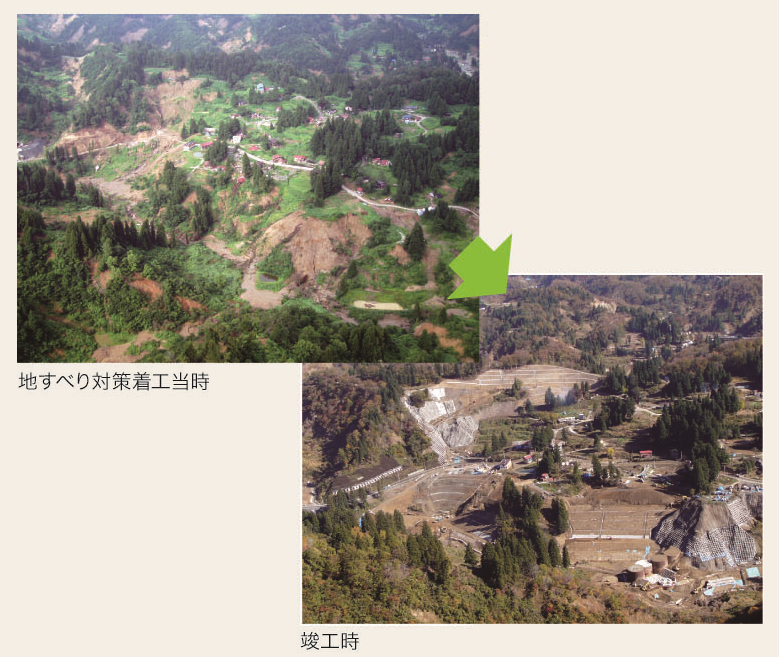

大規模な地すべりによって被害を受けた梶金地区。集落の安全を確保し復興を支援するために、地すべり対策を行いました。

大規模な地すべりによって被害を受けた梶金地区。集落の安全を確保し復興を支援するために、地すべり対策を行いました。

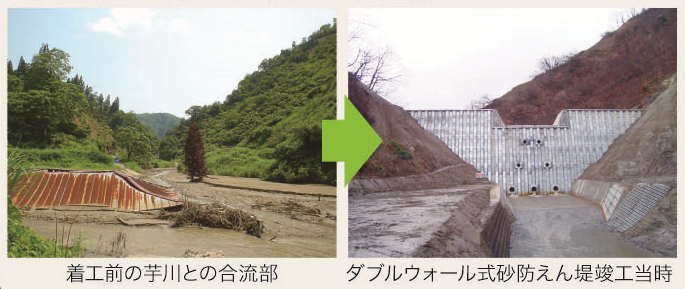

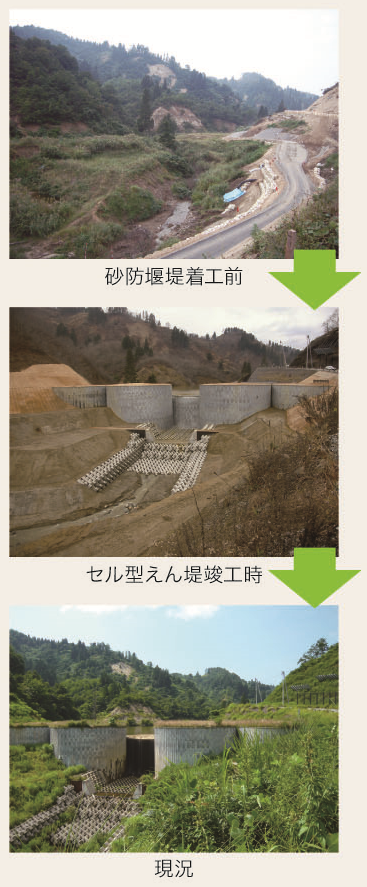

(5)神沢川

神沢川地区では上流にたまった不安定土砂を抑えるため、砂防堰堤1基を施工しました。

神沢川地区では上流にたまった不安定土砂を抑えるため、砂防堰堤1基を施工しました。

(6)東川

羽黒トンネルからの県道が通っている東川地区。県道を守るため砂防堰堤を整備しました。

羽黒トンネルからの県道が通っている東川地区。県道を守るため砂防堰堤を整備しました。

(7)南平

南平地区は、地震による崩壊で土砂ダムが発生。その不安定土砂を抑えるため砂防堰堤を施工しました。

南平地区は、地震による崩壊で土砂ダムが発生。その不安定土砂を抑えるため砂防堰堤を施工しました。

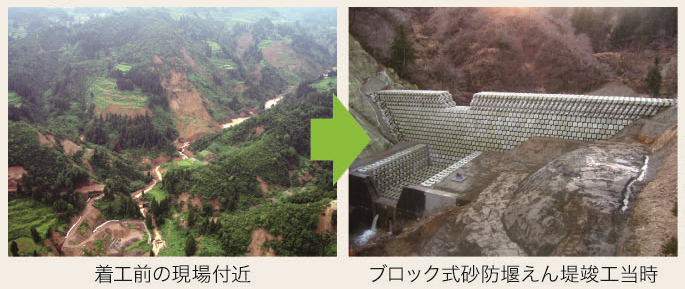

(8)楢木

河道が曲がり、土砂が溜まりやすくなった楢木地区。流路工と砂防堰堤を整備しました。

河道が曲がり、土砂が溜まりやすくなった楢木地区。流路工と砂防堰堤を整備しました。

(9)十二平

河道閉塞を起こした不安定土砂の流出を抑えるため、砂防堰堤1基を整備。本線最下流部の砂防堰堤です。

河道閉塞を起こした不安定土砂の流出を抑えるため、砂防堰堤1基を整備。本線最下流部の砂防堰堤です。

(10)冷子沢川

普段は水量の少ない冷子沢川ですが、地震により上流に不安地な土砂が堆積。この対策として砂防堰堤を整備しました。

普段は水量の少ない冷子沢川ですが、地震により上流に不安地な土砂が堆積。この対策として砂防堰堤を整備しました。

(11)西願寺

西願寺川は土石流危険渓流です。地震により上流に多くの崩壊が確認されたため、砂防堰堤を整備しました。

西願寺川は土石流危険渓流です。地震により上流に多くの崩壊が確認されたため、砂防堰堤を整備しました。

(12)塩谷川

長岡市川口木沢地区を流れる塩谷川では地震で多くの土砂ダムが発生。この不安定土砂を抑えるため、砂防堰堤を整備しました。

長岡市川口木沢地区を流れる塩谷川では地震で多くの土砂ダムが発生。この不安定土砂を抑えるため、砂防堰堤を整備しました。

見学の注意

- 砂防堰堤、床固工、水路付近には立ち入らないこと

- 見学会等による参加の場合は、係員の指示に従い、自由な行動はしないこと

- 酒類の持ち込みや酒気を帯びての見学はしないこと

- 見学地ではたばこを喫煙しないこと

- 動植物の採取や意図的な持ち込みはしないこと

- ゴミ・空き缶・吸いがら等は、各自で持ち帰ること

- 野外活動に適した服装、履物(ズックまたは軽登山靴)で参加すること

- 雨具、昼食、常備薬、健康保険証またはその写しを持参すること

- ハチ刺され対策のため黒い服装、香りの強い香水は避けること

- 民有地に立ち入る場合は、近隣住民に一言あいさつすること