| (1)被災地域の概要 |

| (1) |

地震が発生した中越地方は新潟県のほぼ中央に位置し、長岡市(人口約235千人、平成17年4月1日に中之島町、越路町、三島町、小国町、山古志村が編入合併)の中心市街地が位置する長岡平野とその周辺に広がる丘陵地(魚沼丘陵)には数多くの集落が点在している。

中越地方には上越新幹線、関越自動車道、北陸自動車道の高速交通インフラが整備されており、その利便性を活かした自動車部品、電子部品などの製造業が立地している。また、この地域は稲作農業が平野部から中山間地まで広く営まれており、中山間地には広く棚田が分布し日本の原風景とも称されている。被災地周辺の位置図を図1-1-1に示す。

|

|

|

(2) 地震発生の概要 |

|

1) |

震度7の直下型地震発生

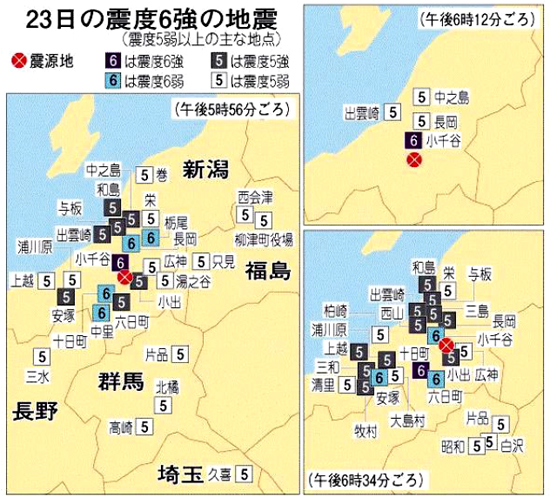

平成16年(2004年)10月23日17時56分頃に新潟県中越地方の深さ約10kmでマグニチュード(M)6.8の直下型地震が発生し、わが国で震度計による観測が始まって以来初めて川口町で最大震度7を観測した。その後、18時3分頃にM6.3、18時11分頃にM6.0、18時34 分頃にM6.5と1時間以内にM6.0以上の余震が3回発生し、強震観測史上最大となる最大加速度2,515ガルを川口町で観測している。気象庁は、今回の地震を「平成16年(2004年)新潟県中越地震」と命名した(以下、「中越地震」という)。

40年前に県都・新潟市に壊滅的な被害をもたらした新潟地震(昭和39年(1964年)6月16日発生)は、日本海粟島沖を震源地とした「海溝型地震」であったが、中越地震は本震・余震とも深さ約5kmから約20kmの比較的浅いところの地層がずれて発生した「直下型地震」であった。

10月23日に最大震度6強以上を観測した地震の震度分布を図1-1-2、最大震度5弱以上を観測した地震発生の時系列表を表1-1-1に示す。 |

|

図1-1-2 10月23日の最大震度6強以上の地震

|

|

|

|

| 表1-1-1 地震発生の時系列表 |

| 震源時 |

マグニチュード |

震源の深さ |

最大震度 |

| 月日 |

時分 |

|

|

17:56 |

6.6 |

13 |

7 |

| 17:59 |

5.3 |

16 |

5強 |

| 18:03 |

6.3 |

9 |

5強 |

| 18:07 |

5.7 |

15 |

5強 |

| 18:11 |

6 |

12 |

6強 |

| 18:34 |

6.5 |

14 |

6強 |

| 18:36 |

5.1 |

7 |

5弱 |

| 18:57 |

5.3 |

8 |

5強 |

| 19:36 |

5.3 |

11 |

5弱 |

| 19:45 |

5.7 |

12 |

6弱 |

| 19:48 |

4.4 |

14 |

5弱 |

|

|

14:21 |

5 |

11 |

5強 |

|

|

0:28 |

5.3 |

10 |

5弱 |

| 6:04 |

5.8 |

15 |

5強 |

|

|

10:40 |

6.1 |

12 |

6弱 |

|

|

8:57 |

5.2 |

18 |

5強 |

|

|

11:15 |

5.9 |

ごく浅い |

5強 |

|

|

3:43 |

5.3 |

5 |

5弱 |

|

|

18:30 |

5 |

8 |

5弱 |

|

|

|

2)中越地震の特徴 |

|

|

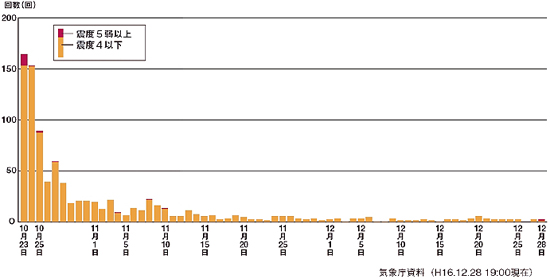

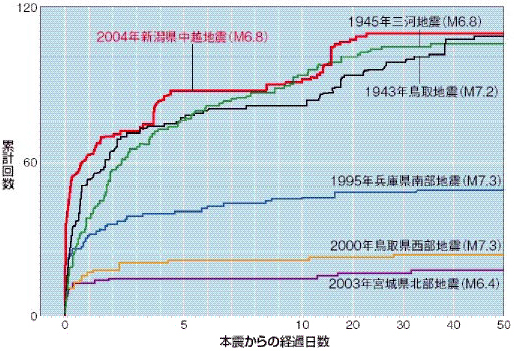

本震直後から断続的に発生した余震は、本震発生の4日後にM6.1(震度6弱)、2ヶ月後の12月28日にもM5.0(震度5弱)を観測するなど、平成17年1月12日現在で震度6弱以上5回、震度5弱以上19回を含む合計902回の有感地震(震度1以上)を観測した。12月28日までの有感地震発生回数を図1-1-3に示す。

図1-1-4は国内における過去の地震活動(M4.0以上)を比較したものであるが、これからも中越地震の余震活動は極めて活発であったといえる。

中越地震の本震と一連の余震は、主に3つの断層、すなわち本震(M6.8)の断層、最大余震(M6.5)の断層、及び10月27日のM6.1の余震の断層によって起きていることがわかった。複雑な地殻構造の地域であることを反映し、蓄積された歪みが主にこれら3つの断層において開放されているため、活発な余震活動になったと考えられている(気象庁発表)。

|

|

図1-1-3 中越地震の有感地震発生回数

|

|

図1-1-4 過去の地震活動と中越地震の余震活動(M4.0以上)

|

|

|

3)地震活動のメカニズム |

|

|

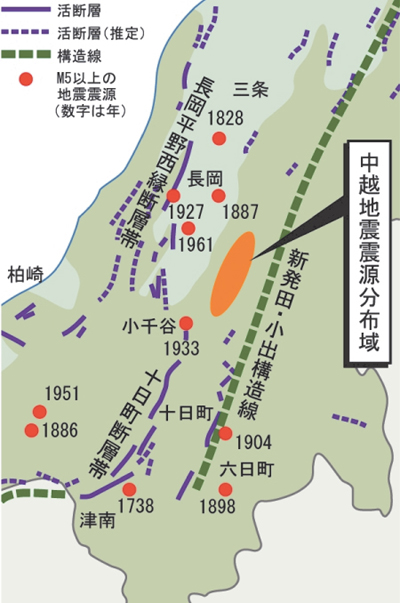

中越地震の本震・余震の震源地は、信濃川断層帯(長岡平野西縁断層帯、十日町断層帯)と新発田・小出構造線に挟まれた魚沼丘陵の北北東−南南西方向に長さ約30km、幅約20kmに分布している。本震の発生機構は、北北東−南南西方向の断層面をもつ北西側隆起の逆断層型が活動したと考えられている。中越地震の震源分布域と活断層について図1-1-5 に示す。

本震の震源過程の解析によると、断層面のやや深いところから始まった破壊が断層面に沿って浅い方向に進行していったと推定されている。今回の活動域周辺には複数の活断層が存在している。余震分布などから今回の地震では、これに沿って小規模な地表変形が認められている(以上、文部科学省地震調査研究推進本部地震調査委員会発表)。広神村小平尾地区で確認された地震断層を写真1-1-1で示す。

|

|

| 図1-1-5 中越地震の震源分布域と活断層(活断層研究会「日本の活断層」より) |

|

|

|

| 写真1-1-1 広神村小平尾地区で確認された地震断層((独)産業技術総合研究所提供) |

|

|

|