(2)国道8号加賀地区整備計画検討委員会の最終報告

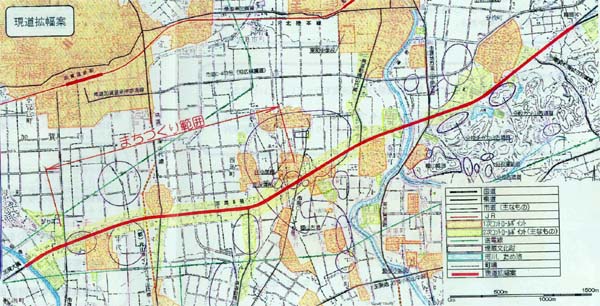

国土交通省と加賀市そして区長会では、平成11年7月から加賀市内の国道8号のうち、箱宮から大聖寺川の間(約6.4km)について、全体懇談会(5回)や地域懇談会(3回)、検討委員会(8回)を開催し、地域の皆さんと国道8号の将来について話し合いを行ってきました。

平成14年1月11日、加賀市文化会館にて『国道8号加賀地区整備計画 第8回検討委員会』が行われ、委員26名、オブザーバー17名と多数の参加者があり、検討委員会としての最終取りまとめが行われました。

第1〜4回全体懇談会、第1〜2回地域懇談会、第1〜4回検討委員会

までのみちづくり・まちづくりの観点からのまとめ

- みちづくりの観点からは、現道拡幅案に対する支持が多数であった。

- まちづくりの観点からは、現道の賑わいを活かすという意見が多数あった。

◎基本方針:現国道の賑わいを活かしたみちづくり、まちづくりを行う

現道拡幅案、バイパス(1・2)案、近接バイパス(海側・山側)案の

5案からの絞込み

![]()

第5回検討委員会

(平成13年3月28日、加賀市文化会館、参加者19人+14人)

- 近接バイパス山側案に対する支持が大勢を占めたが、一部地元では、現道拡幅案を支持しており、今後、地元で議論を重ね、了承を得る必要がある。

第5回全体懇談会のまとめ

(平成13年6月18日、加賀市文化会館、参加者85人)

- 庄跨道橋〜中代町の区間については、今後さらに話し合いを重ねて現道拡幅または近接バイパスのいずれかを選択することとなり、それ以外の区間については現道拡幅とすることが了承された。

現道拡幅案○現在の賑わいを活かしつつ新たなまちづくりを行う事ができる ○拡幅に伴う資金が再投資できる ○沿道商業者の積極的な協力が明らかになっている |

|

近接バイパス山側案△一体的なまちづくりを行うために必要な土地区画整理事業などの実現性が難しく(減歩率が高い、事業費が高い、保留地が売れない等)、新たな投資が見込みにくいなどのまちづくりに関する不確定要素も多い。 |

第6回検討委員会/第7回検討委員会

(平成13年10月10日、加賀市文化会館、参加者25人+18人/平成13年11月13日、加賀市文化会館、参加者24人+18人)

- 現道拡幅案・近接バイパス山側案の両案について比較検討を行い、両案に対して多数の意見が出された。

第8回検討委員会のまとめ

(平成14年1月11日、加賀市文化会館、参加者26人+17人)

- 道路整備案について話し合いを行った結果、「沿道商業者などが中心となって、今後のみちづくり・まちづくりを検討することを条件として、現道拡幅案を整備計画案とする」こととなりました。

◎評価のまとめ

●賑わい

- 現国道の賑わいについては、現道拡幅案・近接バイパス案のいずれの案でも活かされる。

●沿道商業施設

- 現道拡幅案・近接バイパス案のいずれの案でも、一体的なまちづくりを行っていかないと淘汰される可能性がある。

●まちづくりの実現性

- 現道拡幅案では、沿道商業者がまちづくりの主体となり、事業推進に積極的に協力することを明らかにしている。

- 現道拡幅案においても新たなまちづくりを行うことができるが、近接バイパス案では土地区画整理事業などの基盤整備が必要であり、地権者や事業者にとって実現するための不確定要素が多い(減歩率が高い、事業費が高い、保留地が売れないなど)。

- 現道拡幅案では、拡幅に伴う資金を再投資できるが、近接バイパス案では新たに投資する必要がある

●自然環境、景観、農業、子ども、若者、道の駅

- 自然環境、景観、農業、子ども、若者、道の駅の観点からは、現道拡幅案・近接バイパス案のいずれの案も遜色がない。

●道路利用者(自動車利用者、歩行者・自転車)

- 現道拡幅案・近接バイパス案のいずれの案も、走行性や安全性、利便性、快適性が高まる。

●事業費

- 現道拡幅案の方が、道路本体の事業費は高くなる。

- 但し、道路整備の事業主体である国土交通省は、事業費の大小にかかわらず、地元で合意された計画案を尊重するとしている。

●沿道環境

- 現道拡幅案・近接バイパス案のいずれの案も、植栽帯の設置により、潤いのある景観が実現する。

- 現道拡幅案・近接バイパス案のいずれの案も、交通量の増加に伴う騒音・振動の影響が高まるが、道路幅員が広がることや植栽帯を設置することなどにより、影響は緩和される。

●道の駅について

- ドライバーの憩いや休息の場となる。

- さらなる商業集積を高めるためには、沿道商業者に投資意欲が生まれるような、魅力ある核施設の整備が有効であり、道の駅は核施設となりうる施設である。

- 道の駅については、今後設立される「(仮称)国道8号沿道のまちづくりの核となる道の駅検討委員会」において、検討していく。

●総合評価

- 複数の案の中から現国道の賑わいを活かしたみちづくり・まちづくりが行える案として、現道拡幅案と近接バイパス案の2案に絞り込まれてきた。

- 近接バイパス案では、道路に接しない土地や不整形な土地の発生を防ぐために、土地区画整理事業などの基盤整備が必要であるが、土地区画整理事業には、減歩率が高い、事業費が高い、事業による地価の上昇がそれほど期待できないため保留地の売却が難しいなどの課題があることから、合意を得て実現することは難しい。

- 一方、現道拡幅案においても新たなまちづくりを行うことができ、拡幅に伴う資金を再投資できることや、沿道商業者が積極的に協力することを明らかにしていることから、まちづくりの主体が明確にできるということを前提に、現道拡幅案が妥当であると考えられる。

●現道拡幅案における、みちづくりとまちづくりの課題

- 1.みちづくりとまちづくりの一体化

- ・現道拡幅に合わせたみちづくりと一体となったまちづくりを検討していく必要がある。

- 2.まちづくり組織の設立

- ・みちづくりと一体となったまちづくりを進めるためには、沿道商業者や地権者などからなる「まちづくり組織」を設立して、主体的に活動していく必要がある。

- 3.連携したまちづくり活動の推進

- ・魅力的な商業施設とするためには、個々に商業施設を建設するのではなく、駐車場の共同化や建物の共同化、ファサード(建物の前面)の統一、看板の統一、出入り口の統合などを行って、連携したまちづくり活動を推進していく必要がある。

- 4.道の駅の活用

- ・道の駅については、まちづくりと一体となって賑わい創出の核となるよう、施設の内容や規模、整備位置などについて、検討していく必要がある。

- 5.Uターン場の検討

- ・Uターン方法やUターン場の位置、Uターン場を案内する方法などについて、検討していく必要がある。

■今後の進め方

- 3月中に全体懇談会を開催し、整備計画案の最終決定を行っていきたいと考えています。

- また、庄跨道橋〜中代町の区間におけるまちづくりを検討するために、関係する皆様にも参加して頂く「(仮称)国道8号沿道のまちづくりの核となる道の駅検討委員会」を設立し、話し合いを重ねていきます。