阿賀野川流域パンフレット

最終更新日:2007.04.26

![]()

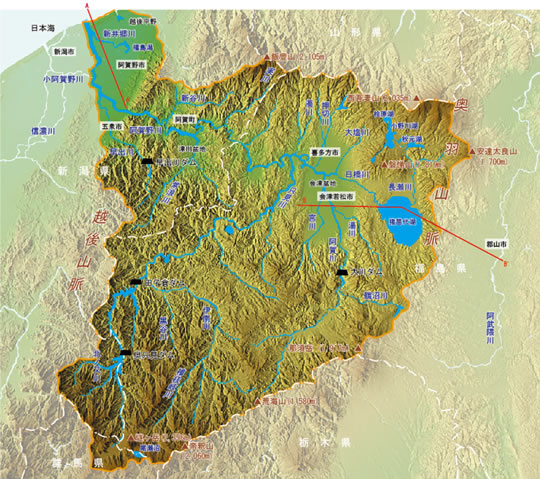

■阿賀野川の流域の構成

阿賀野川は、栃木、福島県境の荒海山(1,580m)に源を発し、山間部を北に流れて会津盆地に至り、猪苗代湖から流下する日橋川、本流域最大の支川である只見川を合流し、西に流れて峡谷に入ります。新潟県五泉市馬下から越後平野に出て、新潟市松浜で日本海に注いでいます。

上流部の阿賀川は、西を越後山脈、北は吾妻山と飯豊山など、標高1,500~2,000m級の山々に囲まれた会津盆地を流れます。会津盆地では、猪苗代湖から流下する日橋川など多くの支川が合流し、喜多方市三津合で最大支川の只見川を合わせ、西会津町の銚子の口から峡谷部に入ります。峡谷部には、我が国最大級の規模(面積約150ha)を持ち、現在も滑動を続けている滝坂地すべりがあります。県境を越えると阿賀野川となり、新潟県阿賀町を経て五泉市馬下を扇頂部に扇状地を形成して越後平野に達します。越後平野の阿賀野川の流路は、沖積平野を北に流れ、砂丘を横切り、日本海に注いでいます。沖積平野には、かつての蛇行の痕跡である旧河道が残されており、河道が複雑に変遷したことがうかがわれます。

■阿賀野川・阿賀川の主要支川

阿賀野川・阿賀川には、多くの支川が流れ込みます。

最大支川である只見川は、標高1,655mの高地にある尾瀬沼に源を発します。この流域は豪雪地帯としても有名で、この豊富な雪解け水と落差を利用して、わが国屈指の水力発電地帯を形成しており、数多くのダムが階段状に立地しています。

会津盆地のほぼ中央で合流する日橋川は、猪苗代湖をはじめ、裏磐梯の秋元・小野川・桧原湖などを水源としています。

早出川は、越後山脈の北端部の1000~1500m級の山々を源に険しい渓谷を駆け下り、越後平野で阿賀野川に合流します。

●砂丘に閉ざされ、排水が困難な河口部

阿賀野川の河口がある越後平野は海岸部に沿って砂丘が発達しています。越後平野は、海岸部を砂丘で閉ざされたいわば盆地状の地形をしており、かつては福島潟や紫雲寺(塩津)潟といった低湿な地域が広がっていました。洪水時には、砂丘によって出口を失った洪水がしばしば河道から溢れ、潟の周囲を中心に広大な地域が湛水しました。

江戸期以降、多くの放水路や排水機場が整備され、潟の干拓や排水が進み、低湿地帯の開発が急速に進められました。

●会津盆地と猪苗代湖

会津盆地は東西約12km、南北約40kmの南北に細長い盆地で、盆地底は周囲の山地から流入する河川によって形成された扇状地性低地から構成されています。

盆地内には、阿賀川や日橋川から取水されたかんがい用水路がはりめぐらされており、福島県を代表する米どころとなっています。

猪苗代湖は、面積103km2(日本第4位)、容積54億m3(日本第4位)(出典:環境省第4回湖沼調査、H3年度)の大きな湖沼です。湖面の海抜高度が514mに達し、西の会津盆地に対しても東の郡山盆地に対しても300m前後の落差があり、水力発電のための貯水池となっているほか、灌漑用や水道用の水源としても利用されています。

●先行谷と河岸段丘(会津盆地~越後平野の狭窄部)

只見川合流点付近

元々川が流れていた平地の一部が隆起して川を横切るように山脈が形成されるときに、隆起の速度よりも谷の侵食が速い場合に形成されたものを先行谷といいます。

阿賀川と只見川との合流点付近では、隆起に伴って形成された見事な河岸段丘が見られます。

●雪崩によって作られる地形~奥只見

(山肌が雪崩で削られており、尾根上にしか樹木が生息していない)