阿賀川について

阿賀川の歴史-古代から中世-

阿賀川の名前の由来

阿賀野川の上流部の名称である阿賀川のアガの名前の由来のひとつとして、仏教用語『閼伽』(アカ、水の意味)が変化したもので、水量の豊富なことを意味することも一つの由来といわれている。

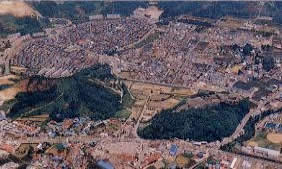

古くから中央に組まれていたあいづ

会津には大塚山古墳やその他の古墳が存在する。このことは、この頃すでに大和朝廷との結びつきがあった事を示すものである。

稲作が始まると、当然、水が必要になるが、当時の技術力から阿賀川のような大河川を制御していたと考えられず、小さな河川を利用・制御していたものと考えられる。

大きく変わった阿賀川の流路

阿賀川はこの地に肥沃な土と豊富な水をもたらす一方で大出水の度に流路を変え、沿川の人間を悩ませてきました。

特に大きな流路変化があったのは15世紀と16世紀代で、次のように記録されています。

応永26年(1419)の大出水時を記録した資料によると、

「黒河川、今羽黒下ヨリ打切テ、つるま(鶴沼)つゝ(続)く也」

と、表現してあります。これは、鶴沼川に洪水が起こり、「向羽黒」と称した岩崎山の下を西に流れていた流れが、この洪水により真直ぐに押切り、ここを頂点として流れていた支流の黒河川(黒川、黒川の川、黒川の大川など資料により異なる)に流れ、現在の鶴沼川に近い流路に変わりました。

しかし、天文5年(1536)の「白髭の水」と言われた大出水により、再びもとの流路へ戻り、現在の流路に近い形になりました。