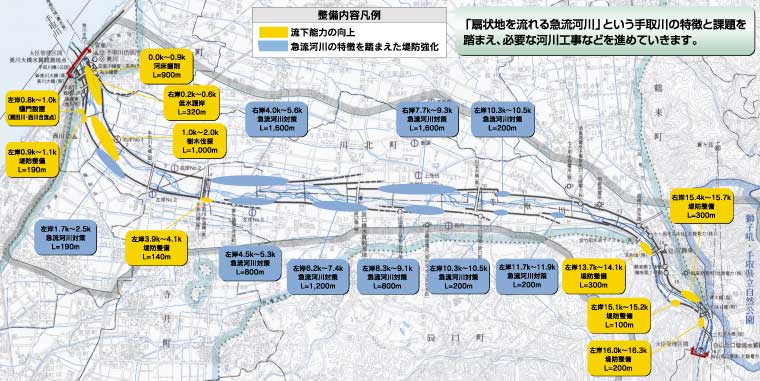

洪水による災害の防止・軽減に取り組みます

流下能力の向上

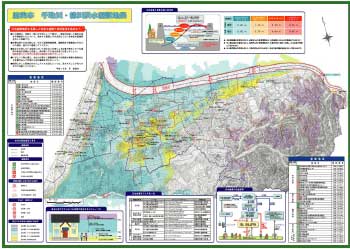

計画高水流量(鶴来地点:5,000m³/sec)を安全に流下させるため、下流部の流下能力不足を解消する必要があります。具体的には、下図のように下流部で ①樹木群の計画的伐採による流れやすさの向上、 ②低水護岸(掘削に伴う堤防の安全性の確保)、 ③河床掘削(流下断面の確保)、 ④砂州など河床状況に応じた河床掘削、 ⑤熊田川・西川合流部の樋門設置、を実施します。

★①から⑤の順に整備を実施する予定。

- ※3 計画高水位

- 計画高水流量流下時に安全に満水を流下できる堤防設計水位。

急流河川の特徴を踏まえた堤防強化

手取川は川の勾配が急な急流河川であることから、洪水時に強いエネルギーを持つとともに、堤防の居住地側より川底の高さが高い天井川区間を有しています。このため洪水時の氾濫流が扇状地末端まで拡大する危険性をはらんでいるため、堤防の質的整備※4(強化)を実施します。

- ※4 堤防の質的整備

- 急流河川特有の増水時の強い侵食エネルギーに対する堤防の決壊を防ぐため、堤防前面を盛土して厚くするなど強化すること

目標達成時の効果(試算)

★「特に危険な地点の堤防が決壊した」場合と、「整備計画で定めた緊急性の高い地点が急流河川対策により決壊しない」場合を、氾濫シミュレーションにより比較すると、後者の床上浸水(水深50cm程度)面積が1/4になると試算されます。

![]()

- ◆1 特に危険な地点とは、平成15年の河道地形と平成16年度末時点の施設整備状況をもとに、想定される洗掘や侵食により破堤する危険性が特に高いと想定される地点

- ◆2 30年後の氾濫域とは、急流河川対策等の整備済区間は、洪水時に破堤しない条件で氾濫シミュレーションを実施し、浸水エリアを表した。

氾濫被害の軽減

計画規模を上回る洪水が発生した場合でも、被害を最小化する「減災」を図るため、霞堤の機能維持に取り組むほか、ソフト対策として、行政機関などへの情報の収集・伝達体制を充実させるとともに、インターネットなどを用いて防災情報を地域住民に直接提供します。

また、河川管理施設の適正な維持管理や水防団の活動支援、洪水ハザードマップを活用した地域住民の防災訓練実施など防災意識の向上に取り組みます。

写真:手取川の霞堤(川北町与九郎島地先右岸6.6k付近)

霞堤の機能維持

霞堤には上流で氾濫した水を開口部から速やかに川へ戻し、被害の拡大を防ぐという先人の治水上の工夫があります。これらの古くからの機能を適正に維持するため関係機関と調整を図ります。

河川管理施設などの点検・維持管理

洪水に対する機能が発揮されるよう堤防や水門などの定期的な点検や維持修繕による適正な保全につとめます。また、洪水時に適切な河川巡視ができるよう河川管理用通路の維持管理や除草を行います。

写真左:堤防除草の状況 写真右:河川管理施設の点検

河川情報の公開・提供

- 《緊急時》

- 円滑な水防活動や警戒避難活動を支援するため、水位情報、CCTV画像などを行政機関や報道機関に積極的に提供します。また、氾濫域の浸水情報も確実に関係機関や地域住民に伝達できる体制を築きます。

- 《平常時》

- 地域住民一人ひとりが防災、水利用、環境などの水問題に容易にかかわり、意識を高められるよう、蓄積した水文情報や環境情報の公開・提供に努めます。

- ●詳しくは最終面をご覧ください。

災害への危機管理

洪水や地震などの災害発生時に迅速に対応するため、関係機関との連絡体制の整備、水防の技術訓練、危険箇所の点検、必要な資機材の整備を進めます。また、地域住民への広報活動、市町の洪水ハザードマップを活用した、関係機関や地域住民への防災教育の支援を行います。

写真:水防工法技術研究会(主催:手取川・梯川水防連絡会)

適正な樹木管理

河道内の樹木群について、急流河川の特樹を踏まえて、樹木群の治水・環境機能を十分考慮して、計画的かつ適正な樹木管理を行います。

写真右:河道内樹木群の繁茂状況

ダムの適正管理

手取川ダムの土砂動態のモニタリングを継続し、貯水池の堆砂状況を把握するとともに、ダム機能に支障を生じさせないよう、上流域で実施している砂防事業と連携を図り、効果的な対策を行います。

土砂動態の把握

土砂生産域から海岸部までの一貫した総合的な土砂管理を確立するために、横断測量や写真撮影、CCTV画像による情報収集など、土砂移動の実態把握に関する調査・研究を行います。

CCTV画像による観測(調査の一例) ●河口砂州が洪水により流出している状況