|

|

�@�@��W�� | ����15�N7��30���i���j���j�A31���i�ؗj���j |

�����쌹���撲���i���R�o�R�j |

|

���R�i���h�V���`���{�R��`�����`��O��R���`�G�R�[���C���`���h�V���j ���h���Q���l���@17�� |

|

�@���R�̎�v�o�R���ł���u���h�V���v�́A�吳���ォ�珺�a�����ɔ��R�ł̍��h�H���ׂ̈ɑ���ꂽ�H���A�̂��ɓo�R���Ƃ��ė��p�����悤�ɂȂ������̂ł��B

|

|

|

�@�����ɂ��̏��J�͗l�̒��A�ߑO10���ɔ��R�̓o�R���ł���u�ʓ��o���v�Ƀo�X�������܂����B�����^���Ɠo�R���̒��ӎ����m�F�̌�A���R���h�������h�������o�[�Ŕ��R���R������̒J�삳���擪�Ɂu���h�V���v�ɂ͂���܂����B���h���̒��ɂ͍����߂Ă̓o�R�ƂȂ�l���U������A���Ȃ������肵���y�[�X�ł̓o�R�ƂȂ�܂����B |

|

|

�@�x�e�����݂�P���ԓo��Ɓu���я�v�ɓ������܂����B�����ɂ́A���R�ł̍��h�H�������ׂĐl�͂ōs���Ă������A�H���ɕK�v�ȓ����H�ƁE�Q��ނ��u����A�H�����s����ƈ������܂�h�ɂ�����܂����B���̂��߁u�я�v�̖������Ă��܂��B���̕ӂ肩��͌��ݎ{�H���́u���J���h����Q�v�������܂����A���̎��͒J�����ɂ������Ă���A���邱�Ƃ��ł��܂���ł����B �@�܂��A�����͍H���p���H�i��ʎԗ�������֎~�j�Ɠo�R�����������Ă���̂ł����A�o�R�҂��H���p���H�����f����K�v���Ȃ��Ȃ�悤�A�o�R�������˂ɂ���H�����s���Ă��܂����B |

|

�@����ɂP���ԓo��A12��30�����u�ʓ��`���v�ɓ������܂����B��������́A�ʓ��J�Ə��a�X�N�V���̑�J�Ŕ���������K�͂ȕ���̐Ձu�ʓ������v�������܂��B

|

|

|

�@���₪���X�Ƒ����A�݂Ȃ��Ȃ���Ă��Ă��܂������A�J���~�݁A���R�A���̉Ԃ�����ق猩���͂��߁A���R������̒J�삳��̐A������������X���A������肵���y�[�X�œo�R���܂����B |

|

�@���̂����肩�獕�{�R��ɂ����Ă̓o�R���ł́A����͐썑���������ɂ��h�Ў{�ݐݒu�i���t�@�C�o�[���~�݁j�H�����s���Ă���A�Ƃ���ǂ���Ŏ��Ƃɂ��H�����s���Ă��܂����B �@�ݒu�H���Ƌ��ɓo�R���̐����������̂ŁA�H�����I�������Ƃ���́A����ɂ��������₷���o�R���ɂȂ��Ă��܂����B �@��ƈ��̕��X�݂͂Ȋ������ŁA�d�@�̓���Ȃ����Ƃł̍H���͌��Ă��邾���ł���ς����`����Ă��܂����B �@���H�ꏊ�ł���r�V���J�����ɂ�14�����������܂����B�r�V���J�����̂���ꏊ�͍��я�Ƃ��Ă�A���я�Ɠ��������R���h�H���̋��_�������Ƃ���ł��B |

|

|

�@�엳���獕�{�R��̕��i�݂܂����B���̕ӂ肩�炶�傶��ɖ�������A�̂����n�߂܂����B�u�\��Ȃ���v�ƌĂ��A�}�s�ȓ��ɍ���������ƃN���}������I�^�J���R�E�A�e�K�^�`�h���Ƃ������F�N�₩�ȍ��R�A�����炫����邨�Ԕ��ɓ���A����܂ł̔����������ł��܂��܂����B |

|

�@�r���A��O�Ɏ{�H���ꂽ�n���ׂ�H���̐Ղ������܂����B�n���ׂ�̌����ł���n��������菜���n�\�֔r�o���Ă����r���a�͂ӂ�����Ă��܂������A�y���߂̐ΐς݂͕��ꂸ�Ɏc���Ă���A���݂����̖�ڂ𗧔h�ɉʂ����Ă��܂����B |

|

|

�@15��45���A���{�R��ɓ������܂����B���̉J�͗l�������̂悤�ɐ���n��A��O�������茩���܂����B�ቺ�ɉ_�C�������A�Ⴂ�Ƃ���ł͓܂��Ă��ĉJ���~���Ă���悤�ł����B |

|

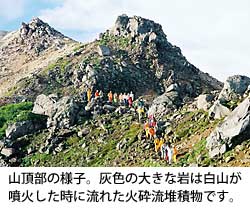

�@���{�R��́A1554�`1556�N�̔��R���̍ہA�ӗ��ɂ���ĉ^��Ă����ΎR�e�ł��B���R��1659�N�̕����Ō�ɁA���݂܂Ŗ�340�N�Ԗڗ������������x�~���Ă��܂��B�������A���j�L�^���画�f����ƉΎR���������������鎞���ɓ����Ă��Ă��邤���A1999�N�ɂ͒���g�n�k���͂��߂Ċϑ������ȂǁA���݂��[���Ȍx����K�v�Ƃ��Ă��܂��B |

|

�@�x�e�̌�A��Ƀ�����ʂ��čŌ�̓�ւł���ܗt��ɓ���܂����B�ܗt��͂킸��300���قǂ̍�ł����A�}�s�Ŏ��͂��n�C�}�c�ɂ������A��ꂽ�̂ɂ͂Ȃ��Ȃ���ςł����B�������n�C�}�c�̊Ԃɂ��锒�R�V���N�i�Q�̉ԂƁA�U��Ԃ�ƌ�����_�C�Ɛ�k�̔������i�F�ɗ�܂���A18��15���A�����ɓ������܂����B �@�����Z���^�[�ł̗[�H�̌�A�������ӂŎ��R������̒J�삳��ɂ�鎩�R���������A���̂��Ƃ݂͂�Ȃŗ[�������ɍs���܂����B���̓��͂悭����Ă���A���������Ƃ͑f���炵���������܂����B |

|

|

�@�����i�V��31���E�ؗj���j�͂S���ɋN�����āA��O��R���̔��R�����_�Љ��{��ڎw���܂����B |

|

|

�@�����܂ł͎R���̂��r�߂���R�[�X������܂����B | |

|

�@�����̊��1554�N�̕��̍ۂɗ��ꂽ�ӗ��̑͐ϕ��ŁA���{�R������̎��̕��ɂ����̂ł��B��̊Ԃɂ�10cm�ɂ������Ȃ������Ȗ�A����̂悤���������Ȃ��ۂ������Ă���A�����͂P�N�ɐ��o�����������Ȃ����Ȃǂ����R������̕��ɕ����܂����B |

|

|

�@���H�̌�A�W��30���Ɏ������o�����܂����B���R�ɂ͂��Ԕ����L���ȃG�R�[���C����ʂ�܂����B |

|

|

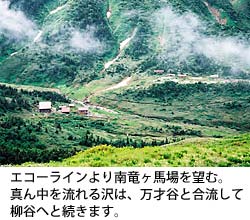

�@�G�R�[���C���͖�Ƀ����̎����A�������ƁA���`�V�}�U�T�A���R�A���Ȃǂ̎Ζʂ��W�O�U�O�ɑ����Ă��܂��B

|

|

|

�@�G�R�[���C������͎���̌����̖��˒J�����邱�Ƃ��ł��܂����B

|

|

�@10�����A�엳���ɓ������܂����B���̓o�R���͒n���ׂ肪�N���Ă���r�V���J�̏㕔�������Ă���A���\�N�O�̂��̕ӂ��m��l�͒n���ׂ��Ζʕ���œo�R�����猩���镗�i���N�X�ω����Ă���Ƃ���������Ă��܂����B |

|

|

�@�엳���̘e�͐藧�����R�ɂȂ��Ă���A����`���Ɩ��̌��Ԃ���������r�V���J�̗l�q�������܂����B���a�����Ɏ{�H���ꂽ�Ƃ����ΐς݂̍��h���炪�ꕔ�j��Ȃ���������y���𑨂��Ă���̂��킩��܂����B �@�܂��A�엳���̓r���ɂ͂�������a�����Ɏ{�H���ꂽ��ΐς݂̓y���H������܂����B�R���N���[�g�Ȃǂ��g���Ă��Ȃ��̂ɁA���ɖ�����Ȃ������������Ƃ��̎p�𗯂߂Ă���A�����̐l�X���f���炵���Z�p�������Ă������Ƃ����������܂����B |

|

|

|

�@�엳�����獻�h�V���ɓ���A����o���Ă����������x�͋t�ɍ~��Ă����܂����B �@����͐썑������������A�r�V���J����J�ōs���Ă���H���̖ړI�Ɩ��l���{�H�ɂ��ĉ��������A�H�Ɍ��w�������ɂ͌����Ȃ������{�H���̍��h�H����������邱�Ƃ��ł��܂����B����ȍ��h����Ɉ��|�����Ɠ����ɁA���̉��炪���ꂩ��㕔�ɂ���n���ׂ�y����x���A��������ЊQ�������Ă���̂��Ƃ������ƁA���R�͖L���Ȏ��R�����łȂ��A�ЊQ�̊댯���͂��ł���̂��Ƃ������Ƃ��A�����Ƃ�������̐l�ɓ`���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƐɊ����܂����B |

|

�@�P��45���A�悤�₭�ʓ��o���ɓ������܂����B �@���H��o�X�Ŕ���܂ō~��A�������Ē��ւ�����ӌ�������ƂX��25,26���ɂ��锒�R�n���ׂ�t�H�[�����̑ł����킹������܂����B �@�V��ɂ��b�܂�A���h�����m�̌��������܂�A�ō��̓o�R���ł��܂����B |