(2)整備計画案

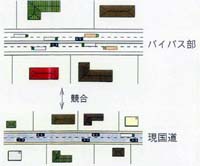

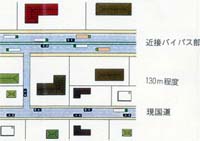

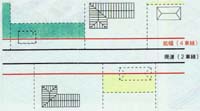

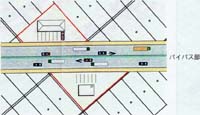

| 現道拡幅区間の特徴 | バイパス区間の特徴 | 近接バイパス区間の特徴 | |

|---|---|---|---|

| まちづくり | ○拡幅に伴う資金を活用して、快適で魅力的な沿道環境を形成できる可能性がある △不整形や狭小な土地が発生する可能性がある→代替地のあっせん

| ○将来のまちづくりの可能性が広がる ○バイパス沿いでは、減反などによる遊休農地の利活用を行うチャンスが広がる ×農地を斜行する部分で利用しづらい土地が発生する

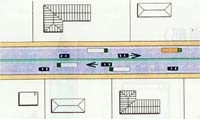

| ○現道の賑わいを残しつつ、現道とバイパスとが一体となって、まちづくりを行う事が可能である ○減反などによる遊休農地の利活用を行うチャンスが広がる △現動に交通の流れを取りこむための仕組みづくりが必要である

|

| 自動車利用者 | △生活交通と通過交通が混在する事から交通量が多い

| △交差道路では新たな交差点が1ヶ所増える ○バイパス区間では、生活交通と通過交通が分離される

| △交差道路では新たな交差点が1ヶ所増える △バイパス区間では生活交通と通過交通が分離されるが、その区間は短い

|

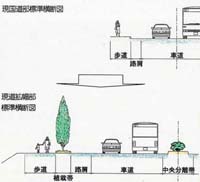

| 地域生活者 | △交通量の増加に伴い、騒音、振動の影響が大きくなる→環境施設帯の設置や低騒音舗装の採用 △交通量の増加や中央分離帯の設置により、地域が分断され、道路横断も困難となる→横断施設の設置 | △現道では交通量の現象に伴い、騒音、振動の影響が小さくなるが、バイパス部では新たに影響が生じる→環境施設帯の設置や低騒音舗装の採用 △バイパス部で新たな地域分断が生じるとともに、道路横断が困難となる→横断施設の設置 ×バイパス部で新たに農地の一部で斜行が生じる | △現道では交通量の減少に伴い、騒音、振動の影響が小さくなるが、近接バイパス部では影響が生じる→環境施設帯や低騒音舗装の採用 △現動拡幅及び近接バイパス部では、中央分離帯の設置により、道路横断が困難となる→横断施設の設置 |

| 歩行者・自転車 | ○歩道整備により歩行者の安全性、利便性、快適性が高まる

| ○バイパス部・近接バイパス部では歩道が整備され、歩行者の安全性、利便性、快適性が高まる △現道での歩行者の安全性、利便性、快適性は改善されない→現道の歩道の再整備

| |

| 沿道施設 | ○交通量の増加に伴い、利用者の増加が見込める △中央分離帯の設置により、沿道施設への出入りは片側のみとなる→ロータリーの設置及び裏道の整備 ×拡幅に伴う沿道施設への影響が大きい

| ○現道での沿道施設への出入りは、現在と同様に行える △現道拡幅部及びバイパス部では、中央分離帯の設置により、沿道施設への出入りは片側のみとなる→Uターン場の設置及び裏道の整備 ×現道では交通量の減少とともに、バイパス部に新たに立地する沿道施設との競合が生じる

| ○現道と近接バイパスが一体となって、商業活動を行う事が可能となる △一体的なまちづくりを行わないと、現道では近接バイパス部に新たに立地する沿道施設との競合が生じる △現道拡幅部及び近接バイパス部では、中央分離帯の設置により、沿道施設への出入りは片側のみとなる→Uターン場の設置及び裏道の整備

|

※○、△、×は、事務局からのたたき台です。

>

>