「道路(みち)の走りやすさマップ」”冬みち版”が完成!

「走りやすさマップ」の概要

- ◆「走りやすさマップ」の背景

- 山間部などの道路では、幅員が狭く急カーブの多い国道もあり、実は県道や市町村道の方が走りやすい場合もあります。

現在の道路地図では、観光などで目的地までの経路を調べる際、国道や主要地方道、県道など、道路の種類で分類(色分け等)されたものが多く、カーブや急勾配などは地形状況や道路の線形等から感覚的に予想するしかありません。

そこで道路幅員、カーブの大きさ・カーブの多さなど、道路構造に関する”走りやすさ”が一目で認識できる新しいタイプの地図(走りやすさマップ)の取り組みを始めました。

◆「走りやすさマップ」の目的- ○周辺道路網の整備状況を踏まえ、総合的な道路網の整備水準の分析と、整備計画の立案への活用。

※道路網の整備水準の評価(整備の優先順位・効果の把握)

○道路利用者の視点に立った分かり易い道路構造情報の提供。

※地図会社等にデータ提供を行い、道路利用者の利便性の向上を想定

(道路構造情報+渋滞・事故・観光情報等→利用者へ提供)

◆「走りやすさマップ」の特徴- ○道路構造上の”走りやすさ”を分析

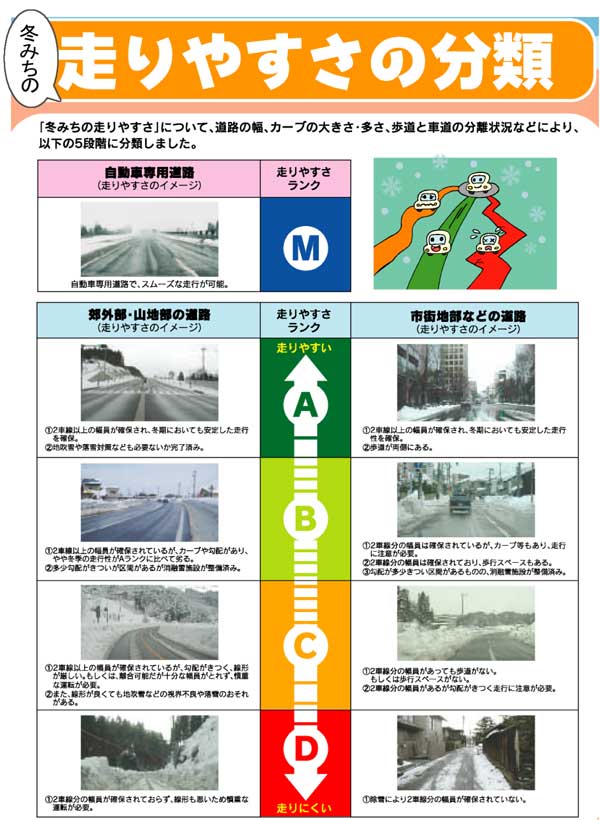

冬期の道路構造には、「道路幅員、曲線半径、縦断勾配、歩道の除雪状況など」の要素があり、そこで、今回は、実際の走行状況で道路の走りやすさを判断するために、プロープカー(※)調査を実施して道路の”冬期の走りやすさ”を分析し、青色(走りやすい)〜赤色(走りにくい)を冬期は5段階で分類。(下図参照)

○地図などに走りやすさ状況を提供

”走りやすさ”と関係の深い情報を地図等に明記し、一目で分かるマップづくり(事故危険箇所や主要渋滞ポイント、通行規制区間、冬期閉鎖区間、消雪施設、道の駅、とるぱ(※)等)の情報を提供。

○林道・農道等を含めた情報を提供。

国道・県道等に加え、大規模林道や広域農道、主要な市町村道等の情報を提供。

※プロープカー- 車両の揺れや現在位置を把握する”プローぷ機器”を搭載した自動車のこと。

- ※とるぱ

- 道筋にある美しい自然景勝地や歴史的・文化的資産などの写真を撮ることができるパーキングです。