信濃川中流域水環境改善検討協議会

第18回協議会

第18回協議会では、以下の5点について協議が行われました

- JR東日本不適切事案に対する影響

- 平成20年度の調査結果の報告

- これまでの調査検討結果

- 提言書(案)

- その他

JR東日本不適切事案の影響

【事務局説明】

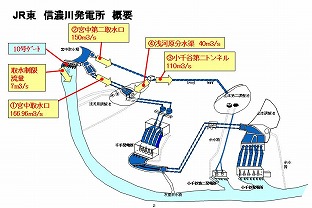

[JR東日本不適切事案の概要]

- JR東日本への監督処分手続き開始の概要。

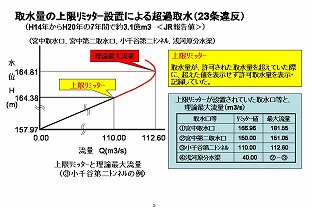

- 取水量の上限リミッター設置にる超過取水。

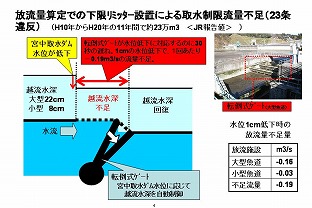

- 取水制限流量の下限リミッター設置による放流量不足。

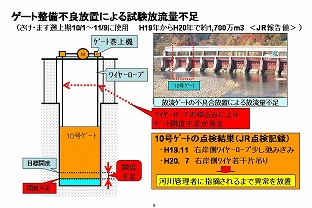

- ゲート整備不良による試験放流量不足となった不適切事案の概要程。

【質疑応答】

委員:

ワイヤーの緩みはいつごろからあったのか。

事務局:

ワイヤーロープの緩みにつきましては、JRの方で定期的に点検を行っており、異常がなかったとの報告のときから徐々に緩んでいって、その結果緩みがあったと考えている。

委員:

平成19年11月と平成20年7月に緩みがあったことは、国交省の方には報告はなかったのか。

事務局:

当時はなかった。放流量不足を指摘してから、その後で定期点検の結果が報告された。

【事務局説明】

[協議会検討内容への影響について]

今回の放流量の不足による影響はなかったと考えている。

[河川形態] ダムの放流量の相違による影響はない。

[水温] ダムの放流量の相違による影響はない。

[付着藻類] ダムの放流量の相違による影響はない。

[底生動物] ダムの放流量の相違による影響はない。

[魚類] ダムの放流量の相違による影響はない。

[景観] ダムの放流量の相違による影響はない。

[水質] ダムの放流量の相違による影響はない。

[地下水] ダムの放流量の相違による影響はない。

[サケの遡上] ダムの放流量の相違による影響はない。

【質疑応答】

(質問なし。)

平成20年度の調査結果の報告

【事務局説明】

[付着藻類調査]

- 付着藻類の異常繁茂を抑制する流量のあり方について検討した。

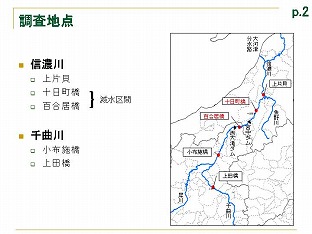

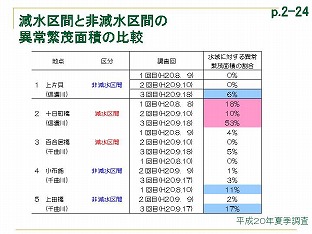

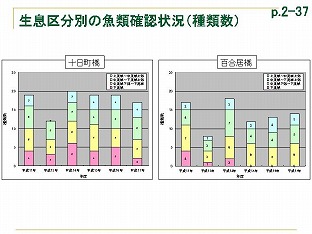

- 減水区間と非減水区間の藻類の異常繁茂の状態について比較を行うために、減水区間は十日町橋、百合居橋、非減水区間は上片貝、小布施橋、上田橋の計5地点で調査を実施した。

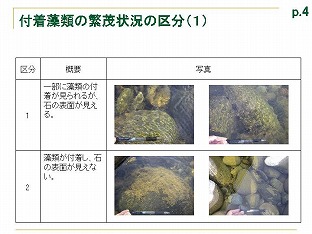

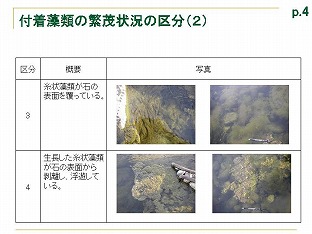

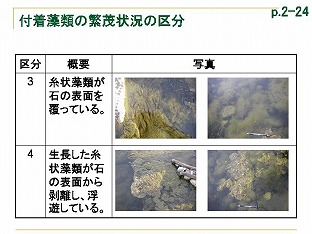

- 付着藻類の繁茂状況を4段階に区分して分布を記録。区分3と4を異常繁茂と位置づけた。

- 水域面積に対する異常繁茂面積の比率で最も高い値を示したのは、減水区間で十日町橋3回目の53%、非減水区間で上田橋の17%であった。

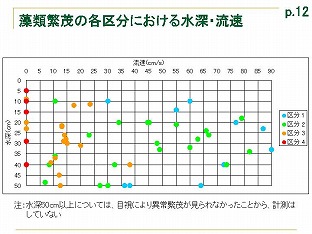

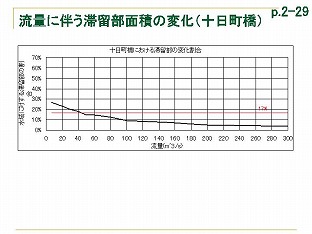

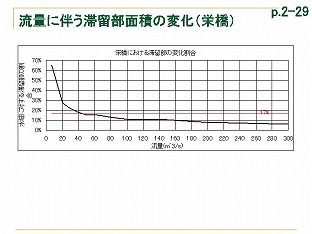

- 藻類の異常繁茂は、主に水深50cm以下かつ流速25cm/s以下の滞留部で確認された。

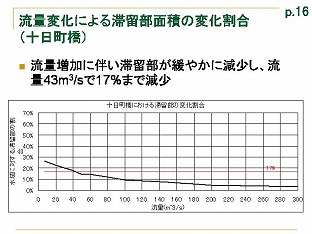

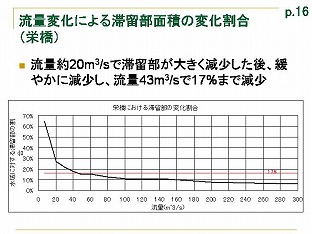

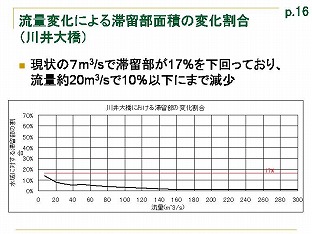

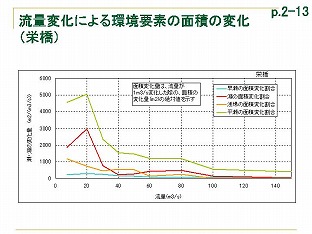

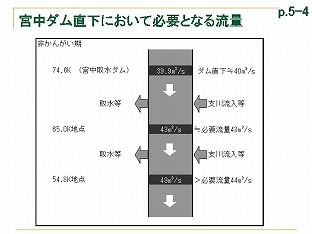

- 減水区間における異常繁茂面積の割合が、非減水区間である上田橋の状況と同等になるように、上田橋において確認された異常繁茂面積の割合の最大値である17%となる流量を検討した結果、十日町橋及び栄橋で43m3/sの流量が必要という結果が得られた。

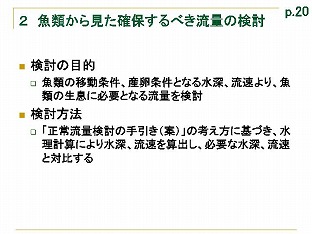

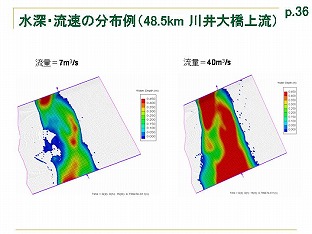

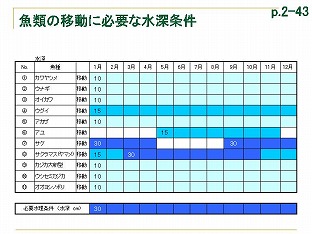

- 魚類の移動条件、産卵条件となる水深、流速より、魚類の生息に必要となる流量を検討した。

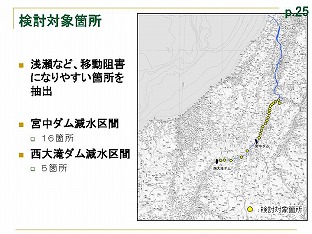

- 検討は、浅瀬など移動阻害になりやすい箇所を抽出して行った。

- アユ、サケなどを対象魚種として整理した結果、通年で30cmの水深が必要と考えられた。

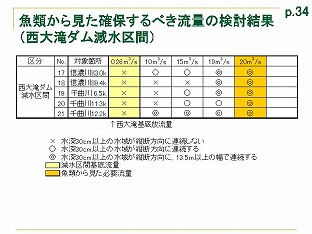

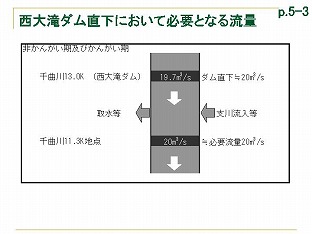

- 検討の結果、宮中ダム減水区間のNo.7で44m3/s、西大滝ダム減水区間のNo.20で20m3/sの流量が必要という結果が得られた。

[水温調査]

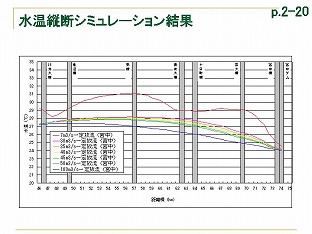

- 局所水温シミュレーションに用いている水温と水深の関係式について、流量が増えても適用可能かどうかを検討した。

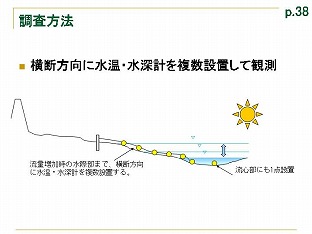

- 水温計を横断方向に複数並べて観測を行った。

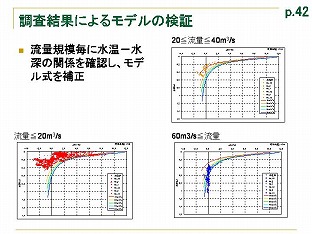

- 流量規模ごとに水温と水深の関係を整理し、それぞれモデル式を若干補正した。

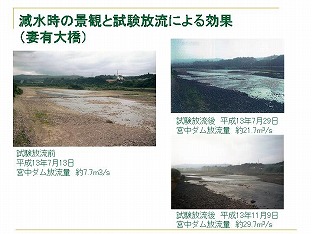

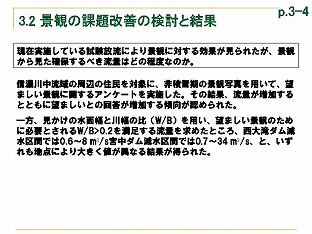

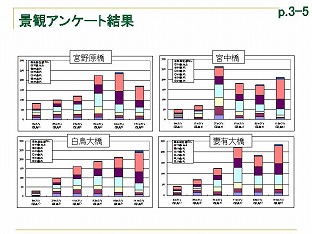

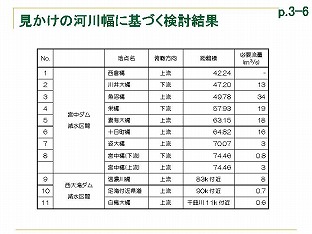

[景観からみた確保するべき流量の追加検討]

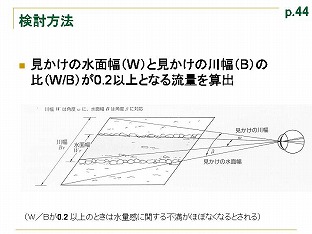

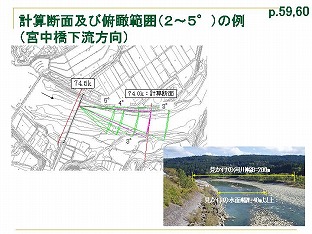

- 既実施のアンケート調査に加え、見かけの水面幅比(W/B)を用いた手法により、景観からみた確保するべき流量を検討した。

- 見かけの川幅に対して水面幅が0.2以上となる流量を計算によって算出した。

- 検討の結果、西大滝ダム減水区間では0.6〜8m3/s、宮中ダム減水区間では0.7〜34m3/sと、いずれも地点により大きく値が異なる結果が得られた。

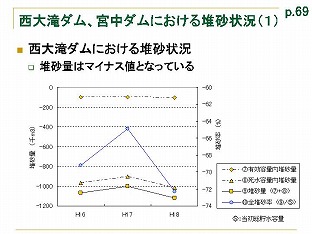

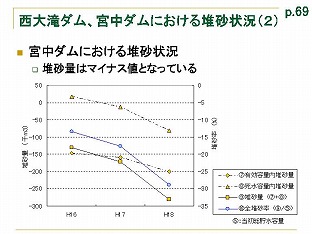

[西大滝ダム、宮中ダムにおける堆砂状況]

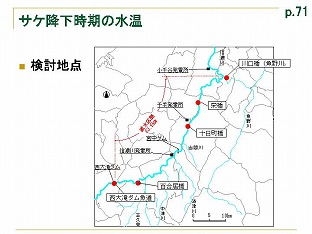

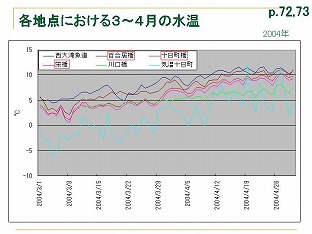

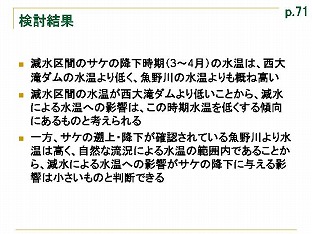

[サケ降下時期の水温]

- サケの降下時期の水温ついて、過去の冬期の水温を整理した。

- 整理した結果、減水による水温への影響がサケの降下に与える影響は小さいと判断した。

【質疑応答】

委員:

調査のデータをとっている間にサケは確認されたのか。

事務局:

昨年からサケの遡上調査はやっていないが、20年の10月に、宮中ダムの上流でサケの死骸が3尾あったと聞いている。

さらに昨年の12月の時点で宮中ダムのゲートの点検で少し流量がふえた時期に、姿橋付近でサケが確認されたということを新聞記事等で確認した。事務局で確認している情報は以上である。

委員:

水温28℃でサケも上ることはできるとしているが、それは決して最適な状況ではないのではないか。

事務局:

水温等のまとめにつきましては後ほど説明するが、基本的には全区間を通じて最高水温を28℃以下にするためには流量がどれだけ必要かという検討をしている。

委員:

28℃というのはコイ科の魚を対象とした場合で、サケの適水温は14℃ぐらいから8℃ぐらいまで、川を降下する時は12℃から8℃である。

これまでの調査検討結果

【事務局説明】

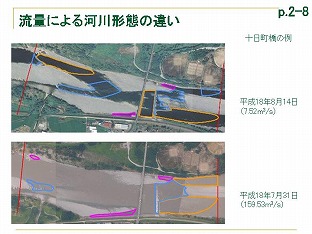

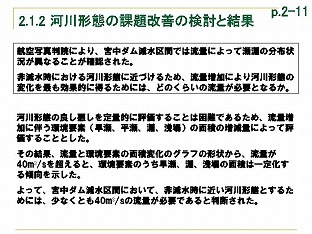

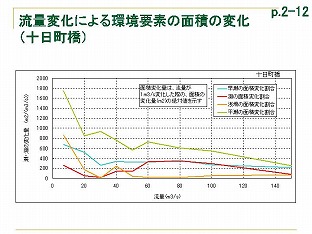

- 航空写真判読により、宮中ダム減水区間では流量によって瀬淵の分布状況が異なることが確認された。

- 宮中ダム減水区間において、非減水時に近い河川形態とするためには、少なくとも40m3/sの流量が必要であると判断された。

[水温]

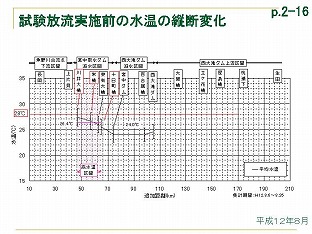

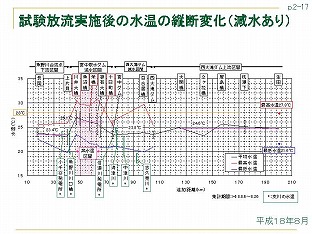

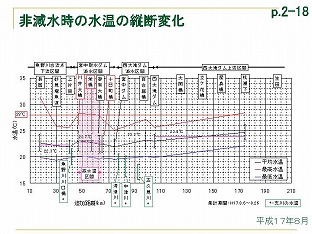

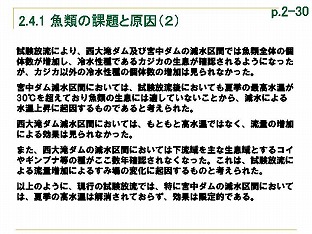

- 西大滝ダムによる減水区間については、水温の著しい上昇は見られない。宮中ダムによる減水区間については、前後の本川区間に比して、明らかに平均水温が高い。現行の試験放流が宮中ダム減水区間の平均水温を下げる効果は限定的であり、試験放流時においても前後の本川区間に比して平均水温が高い。

- 宮中ダム減水区間の全区間において最高水温を非減水区間と同程度の水温である28℃以下とするためには、40m3/sを一定放流する必要がある。

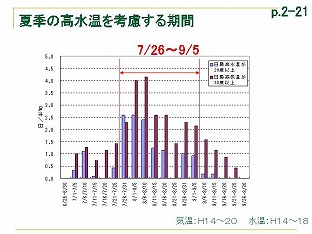

- 夏季の高水温を考慮する期間は、過去の気温及び水温データより7月26日から9月5日と設定した。

[付着藻類]

- 宮中ダム減水区間では、非減水区間と比較して、十日町において異常繁茂した付着藻類の現存量が非常に多い。現在実施している試験放流の効果は、宮中直下及び十日町では明確に確認されたものの、栄橋及び川井大橋では明確に確認できず、限定的なものであった。

- 検討の結果、十日町橋、栄橋が概ね43m3/sの流量で、水域面積に対する滞留部の面積比が非減水区間で見られる滞留部の割合と同程度になると考えられた。

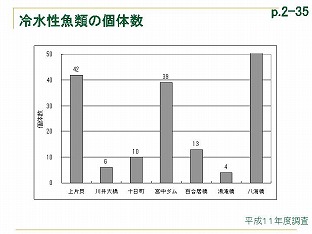

[魚類]

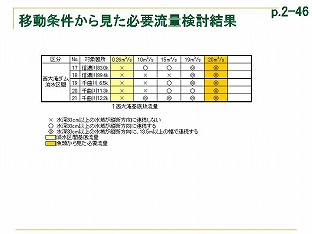

- 減水区間では、魚類全体の個体数が少なく、特に冷水性種は種数及び個体数が少ない傾向が確認された。現行の試験放流では、特に宮中ダムの減水区間においては、夏季の高水温は解消されておらず、効果は限定的である。

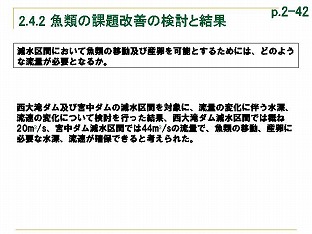

- 検討の結果、西大滝ダム減水区間では概ね20m3/s、宮中ダム減水区間では44m3/sの流量で、魚類の移動、産卵に必要な水深、流速が確保できると考えられた。

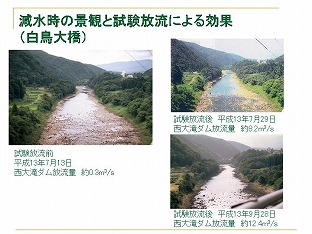

[景観]

- 西大滝ダム減水区間及び宮中ダム減水区間においては、アンケート及びヒアリングにより減水のため景観の変化が生じている等の意見が得られ、また、減水区間において瀬切れが生じていることが確認された。試験放流後には水面幅が増加し、景観に対する効果が見られた。

- 信濃川中流域の周辺の住民を対象に、アンケートを実施した結果、流量が増加するとともに望ましいとの回答が増加する傾向が認められた。

- 見かけの水面幅と川幅の比(W/B)を用い、W/B > 0.2を満足する流量を求めたところ、西大滝ダム減水区間では0.6〜8m3/s、宮中ダム減水区間では0.7〜34m3/sと、いずれも地点により大きく値が異なる結果が得られた。

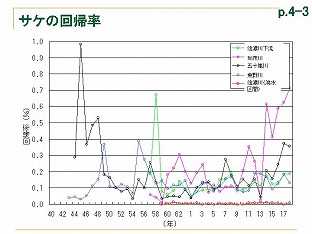

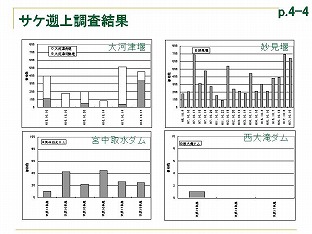

[サケの遡上]

- 信濃川本川の魚野川合流点より上流の区間におけるサケ回帰率は魚野川沿川の漁協と比較して低く、減水がサケの遡上量に影響を与えていることが疑われる。また、試験放流前と試験放流後を比較して、回帰率が明確に変化した状況は見受けられない。

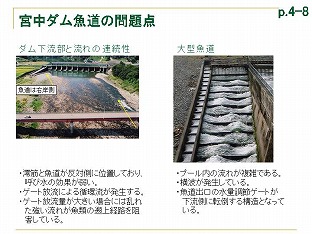

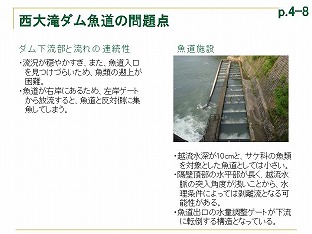

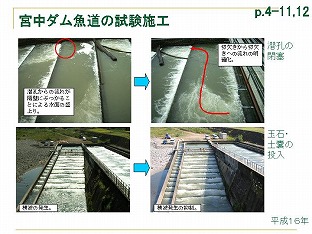

- 横断工作物等による移動阻害箇所や宮中ダム・西大滝ダム魚道に魚類の遡上に影響をおよぼすと考えられる構造・現象が見受けられた。これらの移動阻害箇所において移動障害の解消や魚道機能の改善等の対策を実施した。

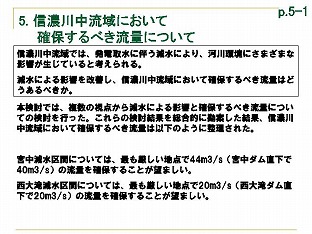

[信濃川中流域において確保すべき流量について]

- 複数の視点から減水による影響と確保するべき流量についての検討を行った。これらの検討結果を総合的に勘案した結果、信濃川中流域において確保するべき流量は以下のように整理された。

- 宮中減水区間については、最も厳しい地点で44m3/s(宮中ダム直下で40m3/s)の流量を確保することが望ましい。

- 西大滝減水区間については、最も厳しい地点で20m3/s(西大滝ダム直下で20m3/s)の流量を確保することが望ましい。

【質疑応答】

委員:

40m3/sあるいは44m3/sを流せばいいという事務局案であるが、試験放流の効果は限定的としておきながら44m3/sで良いというのは納得できない。栄橋、川井大橋のところについては、あきらめているということだ。

栄橋付近では100mもある平瀬に水が流れても、人工的に水路を造らなければ大型の魚は上れない。だから効果は限定的としていると思うが、この流量では下流から上流にはつながらない。

事務局:

効果が限定的というのは、付着藻類の剥離について、今やっている(約20m3/sでの)試験放流では下流の栄橋とか川井大橋の方で剥離が認められないということから、試験放流の効果は限定的であるという内容である。

ご指摘の流路がつながらないという点については、水深30cmで幅13.5m以上が確保される流量を検討した結果、44m3/sで全ての箇所で13.5mの澪筋を確保することができると考えている。魚類の移動については、13.5mの澪筋を連続して確保するという観点で検討している。

委員:

状況の悪い箇所を踏査して、それらの地点で調査しているのか。

事務局:

協議会で遡上が困難であろう地点や、浅瀬の箇所を抽出しており、そのほかに最近の状況を見て、浅瀬になっていたり、サケの遡上調査等の結果で遡上困難箇所になっている箇所を抽出して検討している。

委員:

了解した。

委員:

調査結果で魚類の種類、個体数が減水区間で非常に少ないという結果になっており、その通りであるが、さらに中小河川の魚も少ない。中小河川で魚釣りをするような環境がなくなっており、これは本流に魚がいないからである。サケについて、試験放流後も回帰率が回復していないという説明であったが、回帰を阻害している原因は、信濃川本川と比較して魚野川の水量が圧倒的に多いために、信濃川にサケが上らないのだと考える。

事務局:

サケの遡上の実態からして、魚野川の方に圧倒的に遡上していることは説明した通りである。

なお、平成7年の水環境管理計画では、堀之内の流量を30m3/sとしており、それと比べれば今回の減水区間の流量が、魚野川と比べて小さいものではないと考えている。

委員:

十日町橋の下流の床固については、少し整備するなどの計画があるのか。あるいは現状では良い状態にあるのか。

事務局:

十日町橋の下流の床固については、現在、洗掘等があって少し段差がついている状況を確認しており、今後補修等を行う予定にしている。

委員:

それが補修されれば魚も上りやすくなるということか。また、床固めは計算に入れてあるのか。

事務局:

床固については、今の形では計算に入れていない。

委員:

十日町の床固の箇所がつながるという前提で話をするが、魚野川は数十年の平均では、渇水流量で50m3/sを超え、低水流量では70数m3/s 、平均流量は150m3/s台という流量の豊かな川である。将来、信濃川に魚野川並みにサケや他の魚が戻ってくるということを想定して、50m3/s以上、70m3/sくらいは必要だろうという話を以前から協議会で何度かしている。それを考えると、今回は少ない流量という印象を持つ。

魚野川との比較では、30m3/sではなく、渇水流量で50m3/s以上の流量であることは認識しておく必要がある。

委員:

検討では、藻類では17%は糸状藻類が入るという前提になっており、景観では川幅と水面幅の比が0.2以上あれば良いという観点になっており、魚類についても水深30cm以上のところが川幅の5%で13.5mというような、いろいろな前提条件の中で検討している数字であることから、今回の数字は、最低限度の数字だと考えている。

委員:

川で魚について考える時には、上り下りが自由にできるということがまず第一である。

50m3/s、70m3/sという流量は、魚野川で毎年2万尾、3万尾というサケがとれるという状況を見て発言している。今回の検討は、取水状態という非常に限定された条件での試験であり、その試験の結果で数字を検討するのは、機械的で生き物に対する見方が欠如している。

委員:

夏に30cmの水深で、宮中ダムより下流にはイワナはいないので、イワナは問題にしないが、アユの最適水温の限度が24℃ということを考えると、アユについて考えた数字になっていない。百合居橋から志久見橋までの間は、峡谷になったり早瀬があったり、支川から冷たい水が入ったりするために、イワナがとれることもある状態になっているが、減水区間では冷水魚といいながら、それらへの考慮がない。

委員:

深みがないところでは、サクラマスの居場所がない。サクラマスは床固などで掘れた箇所などのひそむ場所があれば、そこに隠れ、産卵期になると段差を一気に上るが、16回、17回の協議会でも述べたとおり、魚道が完備していないので、上流まで上ることができない。

委員:

サケは出水や降雨などの際に一気に上るので、一定の流量ではサケは魚道を上らない。内水面の漁場管理委員長をしていた際に、JR、東電に対して、ゲートの開け方を工夫するなどして、そのような水の出し方をしなければ、地元も希望を持てずに努力しなくなると言ってきた。

委員:

加茂川は小さい川であるが、漁協が熱心に努力したために、サケの遡上量が一気に3倍、10倍になった。しかし、信濃川との合流地点の自然条件が悪くなると上らないなど、さまざまなことが起こる。

これまで試験を良くやってきたが、取水していない時の信濃川本川の生物の状態が全く分かっていない。取水せずに1年たてば抽水植物や河原には水際の植物が生え、2年、3年で河畔林もできる。このような状態でのデータをきちんと把握するべきである。

これまでの説明では魚の議論としては不十分である。アユやイワナの隠れ場所も示されていない。水が豊富になれば、コイ科の魚も増えて、十日町の魚類相も30種くらいに豊かになるはずである。検討にはこのような配慮がない。

委員:

河川管理者としては、今後の状況は見ていかなければならないと考えているが、この点については提言書の部分で議論したい。

委員:

効果は限定的という点については、今の試験放流におけるサケの遡上期の19.52m3/sでは効果が限定的なので、モニタリング等で確認した中で、一定の澪筋として、水深30cm以上の場所がつながるという流量を今回設定した。この流量については、提言書のところで議論したい。

委員:

最低限魚が生きていける、あるいは藻類がどうなるという流量の話と考えている。ただ、国交省で10年間にわたって試験放流をしながらデータをとってきたことについては、非常に感謝しており、非常に貴重なデータだと思う。

提言書(案)

【事務所説明】

- 提言書(案)を読み上げる。

- モニタリングについては、魚類調査を中心に考えている。

【質疑応答】

会長:

提言(案)の確保するべき流量というのは、最低限確保すべき流量としての提言である。

委員:

これまで10年間、専門家と信濃川、千曲川の沿川自治体で、魚の遡上する川を戻そうと取り組んできた。

この地域は、七、八千年前の縄文の創生期から、信濃川のおかげで津南町、十日町、川口あたりまで、両岸に縄文文化が栄えており、上流は長野県までつながっていたが、現在ではこれが遮られている。

沿川の小中学校の校歌では、必ず信濃川あるいは千曲川がとうとうと流れる母なる大河として歌われているが、子供たちはその姿を見ることができない。この10年間をむだにしないように、私たちは頑張っていく責任がある。また、企業側にもよくそのことは承知していただきたい。

委員:

十日町市長としては、違法取水による水利権の停止という状態の中で、この流量では住民理解を得られない。最低限これだけだということではなく、これは学術上の何とか生きていけるという水量である。生態系や魚を戻し、生きていける川を呼び戻すということではない。魚がふえて、上って、長野県までしっかり行くということを見定める必要がある。その計画を企業者側、あるいは国交省がきちんと立てて、それを検討しなければ、協議会をやめるわけにはいかない。これを機会に子々孫々に、信濃川、千曲川として誇りに思える川をつくり直すという気持ちで提言書をまとめていただきたい。

会長:

モニタリングの情報が提言に入っているが、これでは不十分であるか。

委員:

モニタリングは付則になるのか。

事務局:

確保するべき流量とあわせて、この流量が適切な環境の改善になっているのかどうかを継続してモニタリングするということも含めての提言である。

会長:

協議会は継続するということか。

事務局:

継続的なモニタリングの結果を報告する場も必要と考え、協議会も継続と考えている。

委員:

JRの水利権が停止だという中でこれを議論しているが、いずれ、発電取水が行われることが前提となって我々は提言するということで、宮中取水ダムにおける取水も再開されるという前提での議論と理解する。また西大滝ダムについての提言もきちんとしなければならない。

事務局:

床固については、今の形では計算に入れていない。

委員:

今回の20m3/sとか40m3/sという数字は最低限度のものであって、今後きちんとモニタリングしていく必要があるだろう。ただ、モニタリングするのも長い期間かかったのでは問題がある。平成14年11月27日の発電水利使用の許可期間等に関しての通達で、合意形成の期間として1年から5年という数字があるので、精力的に5年以内ぐらいをめどにやってほしい。

委員:

提言の中で魚道の構造改善ということが言われているが、私が属しているNPO法人新潟水辺の会では、改善を前提として、一昨年から稚魚の放流をしているが、いつも、取水に吸い込まれてしまうのではないかということが問題になっている。迷入防止策についても検討するという一文が欲しい。

今回は人間が川を利用するというカヌーの問題などには触れていないが、モニタリングの中でカヌーのことも検討して頂きたい。30cmあれば最低限下れると思う。魚だけでなくて、人間がもっと川に触れるという意味ではカヌーというのも重要な条件ではないかと考えられるので、モニタリングの中でこれも考慮してほしい。

事務局:

遡上降下以外の稚魚の迷入の観点も提言の中に入れられるかどうか、検討する。

委員:

国鉄時代の増水計画の時から迷入の問題は検討しており、増水計画の報告書にも出てくるが、難しい。銀山湖(奥只見湖)や大鳥ダムでは、ワカサギについて対策しており、これは成魚なのでうまくいくが、小さいものは非常に難しい。これらの検討も実施しているので、これらの結果を見てから実施を検討すると良い。

成魚は頭を上流に向けていなければ押し流されるので、頭を上流に向けているが、稚魚は遊泳力がないために流れてしまう。特にアユはそうである。電源開発の奥清津ダムで問題になり、アユが日本海に出ないのではないかと言われたこともあるので、これらについても調べて欲しい。他所で調べている内容を考慮すると良い。

委員:

モニタリングは、いただいたご意見を踏まえたい。協議会の規約にも、「協議会は信濃川中流部での水環境及び水利用の現状の把握、調和のための方策を検討して実現に努める」とあるので、当然提言を出して終わりということではないと認識している。この協議会で関係者、学識者が知恵を出し合いながらその実現に努めていくということはこれからも継続していくことだと考えている。

委員:

水利権の停止という事態に、市民も重大な関心を持っている。水利権の申請がこれからあるという話もあるが、そのときに私たち地元は賛成するのかどうかについて、十日町は重要に考えていかなければならない。とてもこの数字では、市民の納得がもらえない。

どうしても提言するということであれば、私は退席する。もう少し時間をかけて、これからのモニタリング計画なども入れ、次回以降、できるだけ早期に協議会を開くことはできないか。これでは私は賛成できない。

会長:

提言の流量は、試験や調査研究の結果に基づいて、最低限確保すべき流量ということである。実際に、例えばJRが再度取水権を取得しようとする際には、地元の了解が必要になるので、地元は、この提言の最低限必要な流量を踏まえた上で、例えば大熊委員の発言にある魚野川の渇水流量を上回るべきであるとか、納得できないといった主張ができる。このような、根拠が明確でない内容については、交渉の場で行えば良いのではないか。協議会では明確な根拠に基づいた結論を出したいと考えるが、どうしても次回ということであれば次回を設定ということになろうかと思う。

委員:

河川管理者としては、今後の状況は見ていかなければならないと考えているが、この点については提言書の部分で議論したい。

委員:

本間先生と相談し、また現地の状況も考慮してモニタリングの内容は詰めなければいけない。

モニタリングをやりながら中身を見ていくということになると思うが、モニタリングの結果は数カ月とかいうオーダーで出るものではないと思う。

そのときの川の状況などを見て、1年、2年と継続してモニタリングをしていくことになるので、まず提言がまとまった中で、それを踏まえて次のステップに進むと考えたいが、どうか。

委員:

水量の数字が出ると一人歩きしてしまう。しかしこの水量で本来の川の機能が戻せるわけではない。

会長:

3月に協議会を行って、それまでに詰められる部分は詰めるということではどうか。

委員:

モニタリングについて「改善状況を把握することが望ましい」という表現になっているが、もう少しはっきり「モニタリングをやる」という表現に変えることや、迷入防止の問題などがあるので、最低限もう1回の協議会が必要ではないかと思う。

委員:

モニタリングは1年や2年では終わらない。例えば、サケの稚魚にマーキングして放流してどうなるかを見なければ、迷入の問題も、遡上もわからないが、そのサイクルを考えるとそれだけでも四、五年はかかることを承知しておいてほしい。

委員:

そのような計画も、「望ましい」といった表現ではなく、「こうする」、「しなければならない」という明確な提言書にして欲しい。

事務局:

各委員から出された意見を踏まえ、提言内容を吟味した上で、3月にもう一度開催させていただく。

3月23日に次回開催させていただきたい。

会長:

次回開催ということにする。

その他

【事務所説明】

- 桜井議員より、協議会委員については今年度限りにしたいという申し出があった。