融雪洪水(ゆうせつこうずい) |

||

|---|---|---|

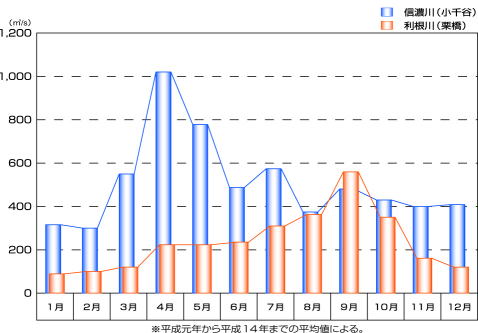

| 【雪国は4月に川の水量が多い】 「融雪洪水」とは雪解けにより川の水が増えることで、流域に積雪地域が多い信濃川では、毎年のように雪解けの頃に水量が多くなります。信濃川と利根川の月別の水量を比べると、利根川は9月に水量が多いですが、信濃川は4月や5月に水量が多いことがわかります。 |

||

信濃川と利根川の月別の水量 |

||

| 【暖かい日ほど注意!】 春先から初夏にかけての川の増水には次のような特徴があります。 ○天気が良く暖かいと雪解けが進み川が増水する。 ○特に暖かい風が吹くときは雪解けが進行する。 ○川の水は雪解け水が多いため温度が低い。 以上より、春先から初夏にかけて川に入る際は次の点に注意しましょう。 ●雨雲だけでなく気温や風向きにも注意する。 ●長時間の入水は避ける。 大河津分水の可動堰は、長野県や魚沼地方から流れてくる洪水を大河津分水路へ流す役割を担っています。平成18年4月に撮影した写真からは、晴れていても10門のゲートが全開になっている様子が確認できます。 |

||

ゲートを全開して洪水を分水路へ流す可動堰(平成18年4月撮影) |

||

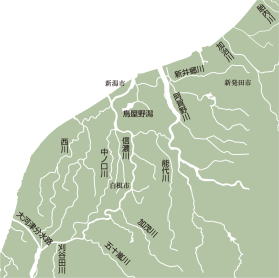

| 【融雪洪水で被害が発生】 阿賀野川は、江戸時代中頃の1731(享保16)年に発生した雪解けの大洪水以降、直接海に注ぐ川となりました。 直江兼続が活躍した時代、阿賀野川は河口付近で信濃川と合流してから海に流れ出る川でした。それゆえ水はけが悪く河口部の人々はたびたび阿賀野川の洪水に悩まされていました。人々は阿賀野川が海に近づく松ヶ崎(現在の新潟市東区)に分水路を掘り信濃川と分流する工事に着手しました。1730(享保15)年、工事は成功し、分水路側には水量を調節するための堰が設けられました。しかし、翌年、雪解けの大洪水が発生し堰が破壊され、以来、阿賀野川は直接海に流れ込む川となりました。 |

||

今から350年ほど前の川筋(左)と現在の川筋(右) |

||

| 【水量が減るという報告も・・・】 近年は積雪の減少傾向が様々な機関から報告されており、一般的に地球温暖化の影響とも言われています。積雪が少なくなることは信濃川や阿賀野川などの日本海に面した流域をもつ河川では雪どけによる春の川の水量が少なくなることを意味しています。 日本一の水量を誇る信濃川と日本で二番目の水量を誇る阿賀野川。越後平野で暮らす人々の飲み水、農業用水、工業用水のほとんどは信濃川と阿賀野川の水です。私たちの川を守り伝えていくために、私たちができることを一緒に考えていきましょう。 →信濃川水系河川整備計画のページへ →阿賀野川水系河川整備計画のページへ |

||

| ※著作権・リンクについて(信濃川大河津資料館HP準拠) Copyright (c) 2009 Shinano River Ohkouzu Bosai Center. All Right Reserved. |