| 石堰堤の状況 |

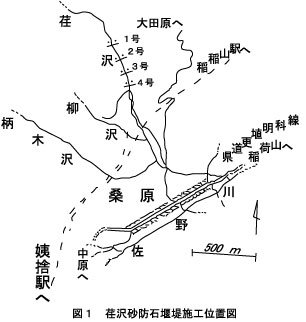

ここでは保存を望む次の4基(図1)について、昭和62年4月に調査した際の概略を記しておく。

|

|

|

第一号堰堤(図2−1・2)

石堰堤の水通部は野面石、袖部は割石で築造され、いずれも空積みである。野面石は天端から水叩部へとしだいに大きくなり、水叩下流部のものが最大で径1m位ある。その水叩下流部は8個の石が流れと長径が平行になるよう河床に据えられている。堤体は水通と左岸に袖を持っている。右岸にもかつては袖があったと考えられるが残存していない。左岸の袖部から水叩下流部までの間に割石護岸石垣が積まれている。

なお下流法面、水叩部共にわずかに弧を描いている。水叩下流部の先に巨石が2個転がっているが、水叩下流部の石を支えていたものと思われる。右岸側の山体は柔らかいが、植林の効果が発揮されかろうじて山腹の崩壊を免れている。

|

|

|

|

第二号堰堤(写真2、図3)

第二号堰堤(写真2、図3)

石堰堤の水通部は野面石、袖部は割石で築造され、いずれも空積みで、4基中最大で唯一の二段式でもある。一段目より二段目に使われている石の方が大きく0.5〜1m位ある。特徴的なのは、二段目の下流法面に二個の矩形巨石が左右から中央へ向かって斜に積まれていることで、常時の流路を中央へ固定させる役目を持たせるものと考えられる。堤体は水通と両袖を持ち、左岸袖部石積みの一部が下流側へ低く折り曲げられているが、護岸と袖部基底の侵食防止などを目的に造られたのであろう。その下流側に二段目の袖部と思われる低く小さな石積みがある。この石堰堤の特異なのは、二段目下流法面の勾配がかなり急なことで、結果的にこれが原因で、二段目水叩部が2.5mにわたり洗い堀りされ、滝壺をつくっている。この沢では、勾配が1.5割程度なければ水を制御することは出来ないようだ。

水叩下流部は五個の石を岩盤に据えているが、水叩部の外の石よりは小さい。右岸山脚は崩壊が著しく右袖がかろうじて残る。二段目下流法面から水叩部にかけての左岸には、割石護岸石垣が積まれているが損傷している。

なお、第二号堰堤については、大正3年に水叩下流部へ、図4のような根固張石(長さ二間五分、幅三間)の修繕工事が行われている。(17) |

|

|

|

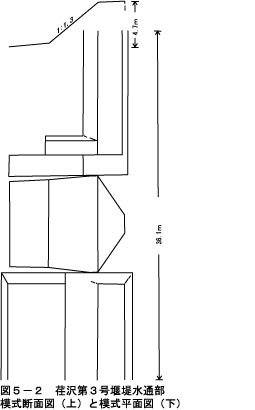

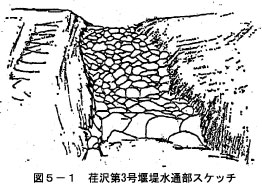

第三号堰堤(図5−1・2)

石堰堤の水通部は野面石、袖部は割石で築造され、いずれも空積みである。野面石は水叩部のものが比較的大きい。水叩下流部は4個の石で、その両端の2個が岩盤に乗ると思われる巨岩の上に据えられている。堤体は水通と両袖を持っている。この石堰堤の特徴は袖部が極めて長いことであり、更に左岸袖部の石積みが下流側へ折り曲げられ、護岸と袖部基底の侵食防止を目的に大規模に造られていることである。

右岸袖部下流側にも護岸の役割を果たす石垣積みと、それに平行して袖部の一部に袖部の補充と考えられる割石の石積みが付属している。水叩部は損傷している。

|

|

|

|

第四号堰堤(図6−1・2)

石堰堤の水通部は野面石で築造され、空積みである。4基中最小の堤体は水通部だけで、下流法面左岸側に割石護岸石垣が積まれている。水叩下流部は7個の巨石を岩盤に据えている。

荏沢は右に大きく弧を描き流れるため、左岸側山脚の侵食と山腹の崩壊の防止を最重点課題としたことが、石堰堤左岸側の丁寧な石積みによく表れている。なお石堰堤の基盤に右の不等沈下を防ぐ土台木があるはずだが、また内部に栗石の詰められていることもほぼ間違いないのだがいずれも確認出来なかった。 |

|

|

|