|

|

| 人や物資が行き来し、文化が運ばれた街道。鉄道や自動車ができるまでは重要な交通路として栄えたんだ。 高瀬川沿いには信州と日本海を結ぶ千国街道(塩の道)。梓川沿いには信州と飛騨を結ぶ野麦街道。それからの道にきざまれた歴史をひもといてみよう。 |

|

| 千国街道(塩の道) |

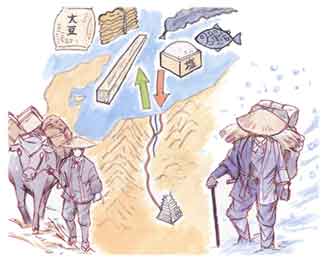

内陸の信州・松本と日本海側の糸魚川をつなぐこの道は古代からひらかれていた。ここを通って信州へ塩や塩漬けの魚が運ばれてきていたので「塩の道」とよばれるようになったんだ。戦国時代に上杉謙信が敵の武田信玄に塩をおくったのもこの道。街道の中継地だった大町は何軒も問屋があってにぎわっていたよ。では物資の流通が盛んになった江戸時代、どんな物をどのようにして運んでいたのだろう。大町の宝暦13年(1763)の記録によると、糸魚川へは峠が多くて坂がきついため、牛を使ってたばこや紙、油かす、大豆を運び、帰りは塩や魚・昆布などの海産物を積んできたんだって。また平らな道がつづく松本へは牛のほかに馬も使い、米などの穀物類、たばこ、麻、油かすなどを運び、お茶や綿などを積んでかえってきていたそうだ。 内陸の信州・松本と日本海側の糸魚川をつなぐこの道は古代からひらかれていた。ここを通って信州へ塩や塩漬けの魚が運ばれてきていたので「塩の道」とよばれるようになったんだ。戦国時代に上杉謙信が敵の武田信玄に塩をおくったのもこの道。街道の中継地だった大町は何軒も問屋があってにぎわっていたよ。では物資の流通が盛んになった江戸時代、どんな物をどのようにして運んでいたのだろう。大町の宝暦13年(1763)の記録によると、糸魚川へは峠が多くて坂がきついため、牛を使ってたばこや紙、油かす、大豆を運び、帰りは塩や魚・昆布などの海産物を積んできたんだって。また平らな道がつづく松本へは牛のほかに馬も使い、米などの穀物類、たばこ、麻、油かすなどを運び、お茶や綿などを積んでかえってきていたそうだ。

でも、雪が積もる冬、糸魚川への道は牛も使えず、ボッカとよばれる人が荷をせおって山越えするしかなかった。危険をおかして荷を運んでいたんだね。 |

|

|

|

|

|

|

| 野麦街道 |

●野麦街道

●川浦歴史の里 工女宿扇屋(奈川村) |

野麦街道は、飛騨(現在の岐阜県)の高山から松本へ、越中(現在の富山県)や能登(現在の石川県)でとれたブリ(飛騨ブリ)を運んだ道。 野麦街道は、飛騨(現在の岐阜県)の高山から松本へ、越中(現在の富山県)や能登(現在の石川県)でとれたブリ(飛騨ブリ)を運んだ道。

ブリは主に正月用だから雪の多い冬に運ぶことになる。けわしい山なので牛は使えず、ボッカが、ブリを入れた竹かごを背負子でせおって運んだんだ。

街道のちょうどまん中あたりにある野麦峠は標高1627m。ボッカたけでなく旅人にとっても冬の峠越えは命がけで遭難する人も多かったので、天保12年(1841)には峠に旅人の安全のために「お助け小屋」ができた。野麦峠は、明治時代になると諏訪地方で製糸工業が盛んになり、 飛騨から出稼ぎの女工さんたちが通る道となった。この製糸工業ではたらく女工さんは15歳くらいの少女で30〜40人が列をつくって雪の野麦峠を越えたんだって。峠からはふるさとの乗鞍岳がよく見え、少女たちは何度もふり返りながら岡谷へと向かったそうだ。かなしい話だね。 飛騨から出稼ぎの女工さんたちが通る道となった。この製糸工業ではたらく女工さんは15歳くらいの少女で30〜40人が列をつくって雪の野麦峠を越えたんだって。峠からはふるさとの乗鞍岳がよく見え、少女たちは何度もふり返りながら岡谷へと向かったそうだ。かなしい話だね。 |

|

|