|

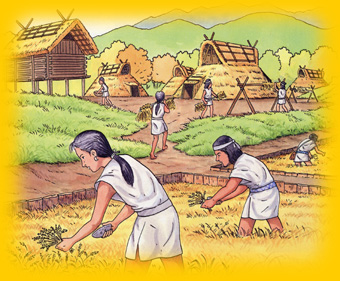

今から約2300年前の弥生時代になると、大陸から米づくりの技術が入ってきて、生活の場所は米をつくるのに適した平地に移る。山の中でくらす人は少なくなり、山は狩りをしたり木の実をとるための場所になったんだ。だから、この時代の遺跡は梓川上流の松本市安曇や松本市奈川ではほとんど見あたらず、平地のある波田町や大町市で見つかっているよ。大町市の弥生中期の中城原遺跡では水田の跡のほか、米づくりに使った道具などが出土している。そして弥生時代の後期には鉄器の使われるようになり、米作りも定着して

、「村」ができてくる。すると村を支配する者があらわれてきたんだ。

西暦300年ころの古墳時代になると、農業や土木の新しい技術がどんどん発達して、農業の生産力を向上させるために水路をつくって田畑に水を引いたりしている。大陸からの技術は、積石塚という石を積みあげる方法でつくられた古墳や、遺跡から出土している焼き物の須恵器などからも伺い知ることができるよ。また、この時代は交通手段として馬が利用されるようになり、牧場に適した大町や北アルプスの山麓では馬の飼育が盛んに行われるようになったよ。 |

●大町市中城原遺跡調査風景(弥生〜古墳時代) |

|