梓川と高瀬川の流域は山間地なのに、以外と早くから人々が生活していたよ。大町市外では今から2万5000年前、すでに人が住みついていたとされている。 梓川と高瀬川の流域は山間地なのに、以外と早くから人々が生活していたよ。大町市外では今から2万5000年前、すでに人が住みついていたとされている。

では原始時代の人々はどんな生活をしていたのだろうか。それを現代のわたしたちに伝えてくれるのが遺跡であり、そこからほりだされた出土品なんだ。

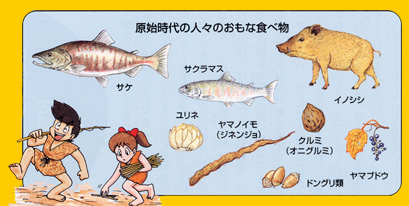

今までに発見された遺跡の中で、古いのはおよそ8000年前の縄文時代早期のものとされる奈川村の学間遺跡、大町市のコボレ沢遺跡、安曇村の位沢遺跡と蒲田遺跡。そのころ人々の食べ物は、発掘された遺物から70%が木の実やヤマノイモ、山菜といった植物だったことがわかっているよ。生で食べられるものがすくなかったようで、土器の多くはススがつき、中がこげている。火を使ってクッキーやハンバーグのようにして食べていたんだって。

そのほか、川で魚をとったり、山でシカやイノシシをとったり、どうやら縄文時代の人たちは海がなかったけど山の自然にめぐまれて、ゆたかなくらしをしていたようだね。

|