|

|

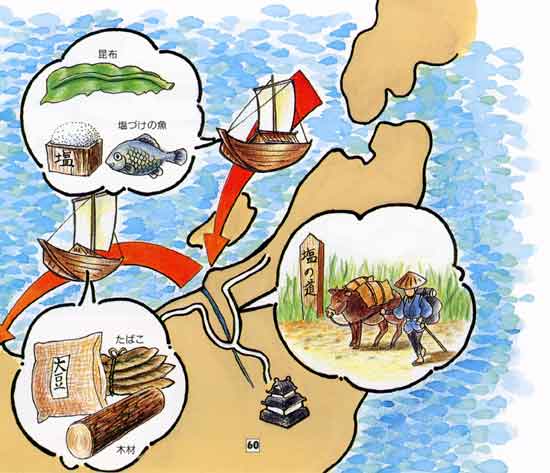

| 姫川の河口にある糸魚川は、信州へ運ぶ荷の中継地となっていて、北海道や東北、関西から魚や昆布などたくさんの海産物が船に積まれてやってきた。また、糸魚川の寺町海岸などの塩田でつくられた塩や、遠く瀬戸内海の塩なども運ばれてきたんだ。糸魚川に集められた品物は、「塩の道」をボッカにかつがれたり、牛の背に積まれて信州の松本方面へ運ばれていった。そして帰りは信州の産物の大豆や麻、たばこなどをもって糸魚川へもどってきた。 |

|

|

信州へ運ばれた塩のうち、糸魚川でとれた塩は地塩といわれた。現在はもうないけれど、その昔は寺町海岸や押上に塩田があって、揚浜方式という作り方で塩をつくっていたんだ。

糸魚川小学校のみんなは、当時と同じ方法で塩つくりにトライした。まる一日かかって、大変な作業だったそうだよ。 |

|

|

|

潮の干満の差を利用して塩田の溝に引き入れた海水を砂の表面にしみださせ、太陽熱で水分を蒸発させる。 |

|

|

塩分のくっついた砂をかき集める。

|

|

かき集めた砂をすのこの上にあけ、2〜3回海水をかけて濃い塩水をとり、それを釜で煮詰めてできあがる。 |

|

|

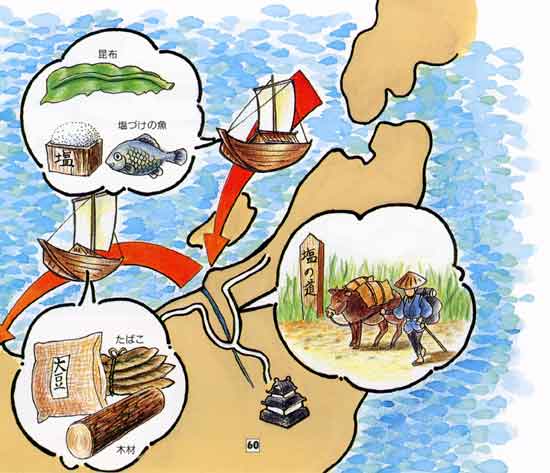

| 危険ととなりあわせで重い荷物を運んだ人たちがいた |

糸魚川から大町あたりまでの「塩の道」は、坂がきつく、峠が多い道なので馬や車は使えない。人や牛によって荷を運ぶしかしょうがなかった。

自分で荷をかついで運ぶ人はボッカと呼ばれ、わらであんだセナコチやショイコに荷をくくりつけて、つえをついてあるいた。特に冬になると、農家の人たちは仕事が少なくなるためボッカをやることが多かった。また、牛の背に荷物を積んで運ぶ牛方の場合には、一人前になると6頭もの牛を引いた。

山ごえの道は豪雪地帯だから、冬は牛による運搬ができない。たよりになるのはボッカだけ。昔の人たちは力があり、足も強くて、60Kgもある塩1俵をかついで往復30Km近い雪の山道を平気で歩いたというから、びっくり。でも、なだれや猛吹雪にあって命をなくした人たちも多かったんだ。それほど危険をおかして荷を運んでいたんだね。

こうして苦労して荷を運んだボッカの人たちも、明治時代になると姫川沿いに新しい道路がつくられ、馬車が通れるようになり、その姿を消すことになったんだ。 |

|

|