二股床固工魚道設置工事における安全対策

株式会社 北野 二股床固工魚道設置工事

株式会社 北野 二股床固工魚道設置工事

(工期 平成15年3月19日〜平成15年12月19日)

現場代理人 猪又勇人

主任技術者 ○高原卓司

| テ−マ | クレーン災害 |

| キ−ワ−ド | ひと工夫 |

はじめに

大雪渓の雪解け水を集めて流れ、水底が見える程透き通った水をたたえる松川。この清冽な流れの松川は、下流で姫川と合流して日本海にそそぎます。

施工場所は、その松川。白馬のシンボル白馬三山が優しく、そして、力強く見守る北股と南股の合流地点から200m下流に位置します。

本工事は、平成元年完成した二股床固工に巨石及び玉石を使用して魚道を設置する工事です。 人が安心して生活できる河川づくり、魚が住みやすい環境づくりと一見反面しあう工事でありながら「人と魚との共存」を目指して既設の床固に魚道を施工する工事です。私も何年か建設業に携わり人が安心して生活ができる環境を作ってきましたが、今回は、人ではなく魚が生活しやすい川をつくるとあって、"魚に聴いてみるにも返事をしてくれない"、本当の検査官は、実際完成してからの岩魚や虹鱒など松川に住む魚たちではないでしょうか。

|

|

|

|

|

|

主な工事内容

魚道工・・・ 水叩きコンクリート 1685m3 巨石張(φ0.6〜1.0m) 616m2 巨石張(φ0.4〜0.8m) 56m2 玉石張(φ0.1〜0.4m) 1552m2

工事内容からもわかるように、本工事においての施工は、クレーン作業が主になるため安全面もクレーン災害に重点を置き取り組んできました。

その中の現場での安全に対するひと工夫を報告します。

クレーン(玉掛け)災害をなくすひと工夫

1 ワイヤーロープの点検

(写真1)

実際、大きな現場になればなるほどワイヤーロープのや種類が多くなる。又、資材の搬入に伴って、ワイヤーロープが現場内に入ってくるなど、どの現場においても点検の行い方に困惑している。

実際、当現場に置いても 数日前にワイヤーロープの点検を行ったにもかかわらず点検し忘れのワイヤーがありました。

そこで"ひと工夫"。よく現場においてワイヤーロープの点検色を掲げている(当現場においても 写真1)。しかし、現場において、熟知、徹底していると思われていても真夏の炎天下での作業、"ちょっとうっかり間違えて点検していないワイヤーを使ってしまった"。事故がなければいいが、あってからでは遅い。そこでクレーンのフックにを点検色を塗ることによって、点検忘れ、資材搬入時に紛れ込んでしまったワイヤーの確認など作業員が玉掛けの際にフックと同色のテープが巻いていないものは使用しない、あるいは一度はずして点検してから使用することで安全を確保した。

(玉石設置状況)

(点検色 黄色)

(点検色 赤)

(点検色 青)

2 一人一人が吊荷の位置確認

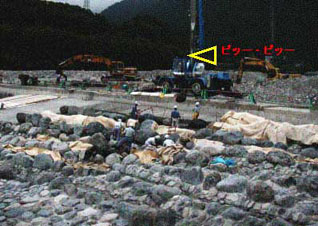

当工事の特徴でもあるが、石張の際は小さなスペースに3〜4グループでの作業となる。その中でクレーン作業が主体となるため誘導者をつけ、吊り荷の下には入らないということは、大前提。魚道てレッカーの使用回数は(水叩コンクリート1690m3(1690回)、巨石1300個(1300回)、玉石1552m2 (517回)、胴込め150m3(500回))約4000回とかなり多い。ひとつのヒヤリが大災害になることも。実際、グループづつは、近接しており、誘導員をつけ作業はしているものの、下を向いての作業をしているため、不意に立ち上がり、作業半径内に立ち入ることがないとも限らない。そこで"ひと工夫"、クレーンのフックに音を出す装置(110db)(写真2,3)をつけることで作業員全員がクレーンの吊荷の動きを意識し、耳で確認しながらの作業ができ不意に立ち上がってクレーンの作業半径内に立ち入ったりすることがなくなりました。作業員の中には、最初のうち"ピーピーうるさい"という苦情もありましたが、そのうるささが、良かったみたいで、クレーンのオペの話では、"作業員の動きが変わった、無意識のうちに作業員一人一人がクレーンの吊荷の位置を、目で確認しだした。"といい報告が入っ てきています。

(玉石張施工状況)

(写真2)

(写真3)

(表1)

3 ワイヤーロープの安全管理

玉掛け作業の多い当現場に置いて玉掛用具の点検は重要視されてくる。単に"玉掛けワイヤー異常なし"というだけでは、点検忘れ、不備が出がちである。

そこで、"ひと工夫"。玉掛け用ワイヤーに市販のビニールホースをつけその中に番号を記入(写真4)、日々のワイヤーロープの使用前点検のほか、週1回のワイヤーロープの点検は、1本ずつ点検表(表1)に従っておこない、備考には、それぞれ点検項目に沿った図を入れることで点検不備を解消させた。

(ワイヤーロープ置き場)

4 巨石の玉掛け

当初から、一番の課題は"巨石をどのように玉掛けをして、安全作業を行うか"でした。

実際、施工段階前から、2点掛けや4点掛け、いろんな意見が出てきました。しかし、施工段階になって使用してみると意外と手間がかかったり、締めが不十分だったり、据付の際に思うように据付けれないといった問題点が出てきました。安全である以上その方法がベストというわけにはいきません。作業する上で施工しにくかったり、実際に使用しないものなら意味がありません。そこで"ひと工夫"。逆転の発想で一点吊りが作業効率が良く、施工しやすいのなら、一点吊りで巨石を吊る。 しかし、ワイヤーが切れるという万が一に備えて据付ける寸前までは、エプロン(ワイヤーで編みこんだ、モッコ 写真5)をつけることにした。スカイダイビングで言う補助のパラシュート役です。これにより作業性を変えることなく安全作業が行われました。

↑(写真5)

玉掛け状況

↑(写真6)

おわりに

工事現場に携わる一人として、過去のこの論文集はとても重宝させていただいてます。

人の物まねは、世間ではあまりいいものとはされていません。しかし、現場に乗り込む際、安全に対して、他工事ではどのような安全対策を行ってきたのか、いいものはどんどんまねさせていただき、安全に対する意識の向上を常にもちつずけたいと思います。

当工事も後半戦、無事故で竣工し、雪解けに魚たちが喜ぶような魚道ができるよう、もう一度気を引き締めてがんばっていこうと思います。

| 以上 |