|

金山沢土砂崩壊における緊急対策について

松本砂防事務所 姫川出張所

山本 悟司

|

|

|

|

|

1.はじめに

平成12年11月7日早朝に、長野県北安曇郡小谷村の姫川水系浦川右小支川である金山沢の右岸斜面が崩壊しているのが発見された。金山沢は日本三大崩れの一つである稗田山を上流に抱える荒廃渓流である。この崩壊土砂、約1万m3は金山沢の河道内に堆積し、一部湛水しているため、今後の大雨により、土石流が発生する恐れがあるため、河道確保のための水路開削が必要と判断し、北陸技術事務所で開発された無人化施工機械を用いた緊急的な対応を行った。

|

|

図 金山沢位置図 |

|

|

◆金山沢の過去の災害

金山沢のある姫川の左岸側はフォッサマグナの西縁の糸魚川−静岡構造線上に位置し、地質的に非常に脆弱であり降雨により多くの崩壊が発生している。明治44年に上流の稗田山が崩壊し、大災害を引き起こしている。これにより流域内には多量の土砂が堆積しており、過去幾多の土石流を発生させ、多大な被害を与えてきた。新しいところでは、平成4年4月には総流出土砂量は約110万m3にのぼる土石流が発生している。 |

|

|

2.対応経過

11月7日 7:55 付近の工事をしていた現場代理人が土砂崩壊を発見して、直ちに

姫川出張所に通報。姫川出張所より現地確認に出動。

9:00 松本砂防事務所 注意体制

12:15 ヘイリコプターにより上空から現地確認

12:50 無人化施工用の掘削機械出動要請

11月8日 重機を現地に搬入

通信設備及び進入路の整備を完了するが、天候不良のため河道開削に

着手できず

11月9日 無人化施工による河道開削開始。L=30m分開削終了

11月10日 引き続き、無人化施工による河道開削。

予定開削箇所(L=50m)開削終了。緊急対応終了。

|

|

崩壊土砂の堆積状況(11月7日撮影) |

無人化施行による河道開削(11月9日撮影) |

|

|

|

3.無人化施工機械について

今回の緊急対応に用いた無人化施工機械は遠隔操作が可能なバックホウ(平積1.2m3)である(写真)。これは一般に市販または保有されている汎用建設機械(バックホウ、ブルドーザ、クローラダンプ)に着脱可能な遠隔操縦ユニットを取り付けたものであり、北陸技術事務所で平成11年度に開発され、今回が初めての出動であった。

また、この機械は10月25日に完成したばかりの上越防災支援センター(高田工事事務所 直江津維持出張所に併設)からの輸送されてきたもので、今回がはじめての出動であった。

|

|

無人化施行機械の概要

|

|

|

4.今回の無人化施工での問題点

○砂防で対応するような山間部の現場の場合、進入路が比較的狭く大型トレーラーが進入することができないことも考えられる。今回の場合も機械の輸送は困難であった。

○大型機械のため、足場の悪い場所の場合は思うように操縦できなくなる。

○遠隔操作のために機械につけられたカメラは視界が狭く、ブッシュなどで機械の足下が見えない場所への進入及びそのような場所での遠隔操作は困難であった。

○実際には条件の悪い場所での操作が求められるので、訓練等においても条件の悪い場所での操作も経験しておく必要がある。

|

|

|

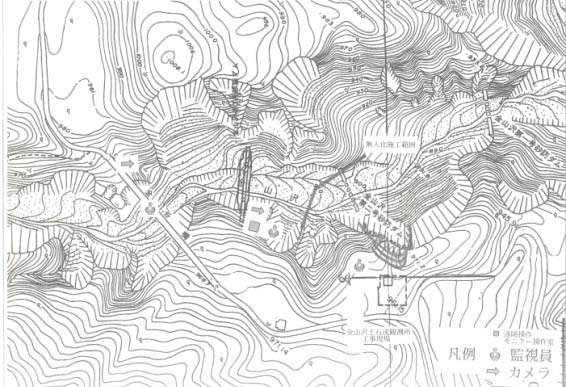

5.施工時の体制

○金谷橋及び金山沢第3号砂防ダムにITVカメラを設置し、事務所及び本局にてリアルタイムで状況を監視できるようにした。

○崩壊の拡大に対して危険区域を設定し、有人施工区間と無人施工区間の区別を明確とした。

○崩壊地上部で発見されたクラックを伸縮計及び光波の測量機器により10分ごとに観測を行い、中止基準(2mm以上の変位を観測した場合)を設定した。

○土石流に対する安全対策として、上流部の監視を行い、視界に関する中止基準(金谷橋上流約300m地点)を設定した。

|

|

図 施行時の体制

|

|

6.終わりに

今回の緊急対応は北陸技術事務所において「無人化施工システム」を開発してはじめての出動であったため、上記のようないくつかの問題点があげられた。次回、このような対応が求められるまでに検討しておかなければならない。また、私は入省1年目でこのような災害に緊急対応を体験できたことは、非常に貴重な経験であった。

最後に、今回の緊急対応に関して「緊急的な災害応急対策業務に関する協定」を結んだ業者の協力を得て実施しました。また北陸技術事務所からも無人化施工機械の指導のために応援していただきました。寒い中対応していただいた関係者のみなさまに感謝を申し上げます。

|

|

|

|

|

|