|

□ ~長井事務所長講演~ (フレンドプラザ大町にて) |

|

長井事務所長 |

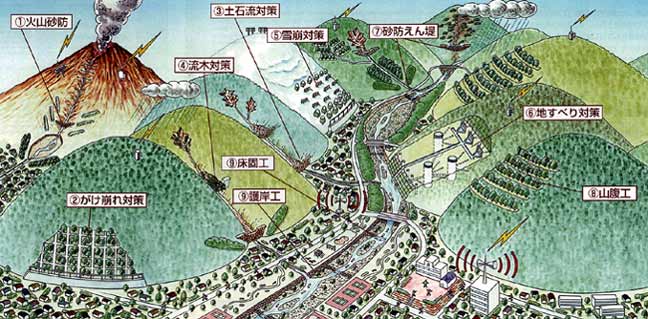

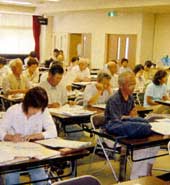

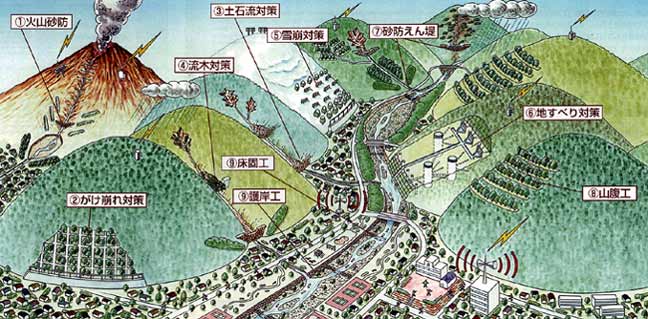

●土石流 大きな石が集合したようなかたちで、水と一緒になって非常に速い速度でなだれ下ってくるものです。

●がけ崩れ 降雨により土砂が急な斜面を崩れ落ちるものを言っています。

●地すべり だいたい決まった地層とか決まった地帯に起こります。土砂の移動のスピードも非常にゆっくりしていて、時には自分がそこに住んでいてもわからないぐらい本当に緩やかなスピードで動くものです。傾斜もそんなに急傾斜ではないところでよく滑っています。長野県で言うと小谷村から長野市、飯山市にかけての北部地帯ですが、ある一定の地域に集中して見られる地すべりというものがあります。 |

|

|

|

②砂防

事業というのは堰堤も含めて上流からつくるのか、下流からつくるのか? |

基本的には砂防工事は上流のほうから行います。しかしこれはあくまで基本であって、すべてをそうしているわけではないということです。

なぜ基本かというと、災害を起こす土砂の移動は、山の上のほうに土砂が生産されるところがあって、それらが降雨とか地震とかいろいろな原因で動き出して、流れ出る区間があります。そして下のほうに来て、それらが堆積していく区間があるということです。

ということで、土砂が生産される地域で土砂が生産されないような工事をするのがまずいちばんになるわけです。その次に、それらが流出する区間でその流出をくい止めるための工事をやります。そして最後に堆積する区間で、堆積した土砂の中を水が氾濫しないで流れ下るようにしますが、そういう意味で言うと上流からやっていくのが基本です。 |

|

上流側での砂防堰堤、土砂をコントロールする、あるいは止めるもの、それから土砂生産を抑えるための山腹工事があります。今日お話しする緑化もここに関係します。それから地すべり対策工事で、これは主に地すべりの原因となっている地下水を抜くための工事をよくやっています。それからがけ崩れ対策があります。急傾斜で法枠というものを工事して、土砂の崩壊を防ぐという工事をやっています。床固工工事とか護岸工というものが、扇状地の中で氾濫しないための工事になります。 |

|

|

●石積みの砂防堰堤です。

|

●これは、流線形の水通しの断面を持っています。

|

●これは材料がおもしろくて古タイヤです。古タイヤの処理に困っているのでどうしよう、じゃあこれで砂防堰堤をつくってしまえということでつくったものです。

|

|

|

●これは砂防堰堤があったものに、切り欠きをあとからつくっています。

これはいま全国で少しずつやり始めているものですが、自然環境に配慮するということで、魚の遡上ができるのと、もう一つは堰堤をいっぱいつくらなくてもスリットをつくっておけば、1回土砂が出てたまっても、そのあと少しずつ土砂が出ていきます。次の災害のときにはまた空いていますから、土砂が出てきても大丈夫です。いくつもつくらなくてもいいという考え方のもとに効率的に事業を進めていこうということで、いま、このような砂防堰堤が主流になりつつあります。 |

|

●これはスリットというよりは、コンクリートの柱を並べたかたちの砂防堰堤です。考え方はスリットと同じようなものです。この前見ていただいた浦川のスーパー暗渠も同じような考え方で造られています。

|

●これは砂防堰堤にワイヤーネットを張っています。これもワイヤーネットで上から来る大きな土石流を止めようということでつくっています。

|

●これはただのスリットでは形がおもしろくない、こういうデザインがいいのではないかということでつくったものですが、このデザインには賛否両論がありました。

|

|

⑤SABOは国際語 |

砂防というのはいま国際語になっていて、砂防がそのままSABOで通用するようになっています。ほかに砂防ワーク(Sabo Works)という言い方をしたり、土砂災害はSediment-related Disaster Preventionという言い方をします。

なぜSABOが国際的に認知されるようになったかというと、非常に古くて、いまから50年前、戦後間もなくヨーロッパのブリュッセルで開かれた国際水門学会というところで提案されています。アメリカのローダーミルクという、当時のアメリカ大統領直属の技術委員会の委員長が日本に来て、日本に砂防というものがあるということをくまなく見ていきました。

当時ヨーロッパでは、雪崩対策が中心でしたが、スイス、オーストリアで盛んに行われていた土砂

災害対策とは別に、日本の砂防は非常に独特の工事を行っているということで、それを学会で紹介して、

SABOを今後国際用語として使おうという提案をしたのです。そのときにSABOという言葉が認知されて、

以後国際語として通用しているということになっています。ちなみに、防災用語の中ではTSUNAMIも国際用語でそのまま通用しているものです。 |

|

●皆さんは松本の牛伏川をご存じだと思います。明治初期の牛伏川の上流域、鉢伏山の山腹は木が切られて、

山肌が出て、土砂の流出が下流のほうに非常に激しい災害を起こしています。

|

|

●緑化は、明治の初期に非常に土砂流出が多かった牛伏川の上流で、いまの国土交通省、当時の内務省という役所の直轄の工事で大正の初めにかけて山腹工事を行いました。

|

|

|

●牛伏川へ行くといまは護岸が整備されて、フランス式階段工など、非常にきれいになっています。実はここしか見えないのですが、いまお見せしたように山腹に工事をして、現在のような緑化した状態になっているということをあまりご存じない方がいると思います。その成果であることを認識していただくと、あそこへ行って見たときに別の感じで見ていただけると思います。

砂防というのは砂防堰堤とか大きなものを川の中につくるものだと思っていらっしゃる方が多いと思いますが、実は砂防工事のスタートは、こうした山腹工事から始まっています。これが大正、昭和の初期ぐらいまでで、そのころから渓流の工事に移っていきました。砂防の原点はこういうところにあるということも認識していただきたいと思います。

|

|

|

|

|

|

|

|

|