黒部川上流域では、山地の崩壊面積比率は、5%程度もあり、崩壊箇所も全体でも7、000ヶ所もあると言われています。この上、流域平均の年平均降水量も全国平均の2倍近くもあり流出土砂も特筆する流域です。平成7年には、祖母谷の支川の祖父谷で1,000万m3の崩壊があり、いまだに裸地状態です。又、近年でも平成11年の不帰谷の崩壊、土砂流出、平成12年、祖母谷の支川の名剣沢からの崩壊、土砂流出、平成13年、小黒部谷の崩壊、平成14年、不帰谷の崩壊、土砂流出と毎年のように流域内では、崩壊が起きています。

このため、砂防堰堤を構築し土砂を貯めて河床勾配を緩くし流出してくる大量な土砂をコントロールして下流に流しています。

砂防堰堤の役割には、次の事があります。

①砂防堰堤の構築により現河床勾配が緩くなり流速などの土砂を押し出す力を弱くすることによって、今まで流出土砂が川の渓岸を削り取りながら流出していましたが、この渓岸浸食の防止となり山脚の固定になります。

②砂防堰堤を現河床より深く入れることによって河床にある不安定土砂が床止めの役割となって下流に有害土砂として流下しなくなります。この土砂を『扞止量』と言います。

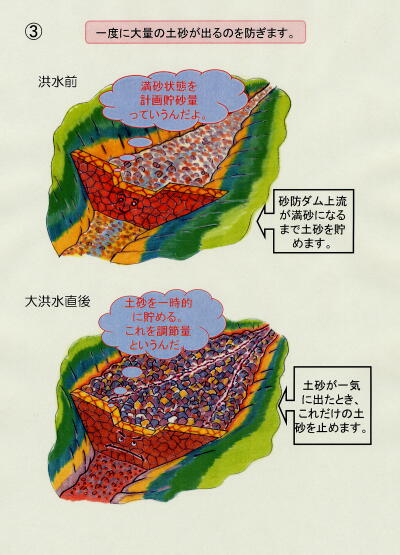

③砂防堰堤には、通常、現況河床河床から平常時堆砂勾配間の土砂を『計画貯砂量』と言います。多くの人は、この状態を見ているので砂防は、満砂になれば効果がないと思っている人が多いですが砂防計画では、この計画堆砂線から上部に大量に流出してきた土砂は、一次的に一気に流出する土砂を捕捉します。その後、中小洪水にてこの土砂を除除に下流に流します。この土砂のことを『調節量』と言います。

◎通常の場合 ・平常時堆砂勾配=現河床勾配×1/2と言われています。

・計画堆砂勾配 =現河床勾配×2/3と言われています。

砂防計画上では、これらの土砂状況より計画を立てていくものです。 |

|

砂防堰堤の設置前と設置後の状態説明図

上記の画像をクリックすると大きく表示されます(PDFデータ: 68KB) |

|

砂防堰堤の設置前と設置後の渓岸侵食防止状況説明図

上記の画像をクリックすると大きく表示されます(PDFデータ: 67KB) |

|

砂防堰堤の計画貯砂量と調節量の説明図

上記の画像をクリックすると大きく表示されます(PDFデータ: 100KB) |

|

砂防堰堤の大洪水後の中小洪水の状況説明図

上記の画像をクリックすると大きく表示されます(PDFデータ: 56KB)

|

-あとがき-

黒部川流域は、第3紀以降に断層活動を伴って急激に隆起して形成されたもので、山地の侵食が凍結融解を繰り返して著しいという特色があります。これに加えて、基盤が風化作用を受けやすく、保水能力も低い花崗岩類によって構成されているため、地質的に崩壊しやすい地質と言われています。黒部川流域の既往最大洪水と言われている昭和44年と近年の大きな洪水の平成7年の新規・拡大崩壊(赤)と既往崩壊(黒)を航空写真と現地調査より作成してみると下記の図のように流域全体に黒と赤の崩壊地が多く見られる事になります。この事からも砂防堰堤等での土砂コントロールが必要であると考えられます。

|

|

昭和44年8月の洪水の際の新規・拡大崩壊及び既往崩壊地の流域状況図

上記の画像をクリックすると大きく表示されます(PDFデータ: 450KB) |

|

平成7年7月の洪水の際の新規・拡大崩壊及び既往崩壊地の流域状況図(黒部ダムから上流については、ダム下流に土砂が流出しないので調査はしていない。この為に白地となっている。)

|

| 上記の画像をクリックすると大きく表示されます(PDFデータ: 300KB) |