|

||||||

|

|

||||||

|

||||||

|

|

|

||

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

| 【新潟県安田町の下水汚泥を再利用した吸水性陶管】 | ||

| 新潟県安田町は、これまで下水汚泥を産業廃棄物として処分してきましたが、処分費用の増大や処分先の安定的な確保が課題となりました。このため、平成15年度より下水汚泥を炭化炉で約800℃に燃焼させ炭化物を生成し、この炭化物を地場産業である吸水性陶製品(陶管)に全て再利用しています。炭化物を使用した陶管は、燃焼工程で気孔率を上げ、陶管の吸水性を向上させます。 | ||

|

| 【下水汚泥の溶融スラグ化:小矢部川流域下水道】 | ||||||||||||||

| 全国に先駆けて小矢部川流域下水道の二上浄化センターに設置された汚泥溶融炉は、汚泥を約1,350 ℃で燃焼溶融するものであり、ガラス状の溶融スラグは化学的にきわめて安定しています。この溶融スラグは、路盤材などの建設用資材やコンクリート製品などに有 効利用されています。 |

||||||||||||||

|

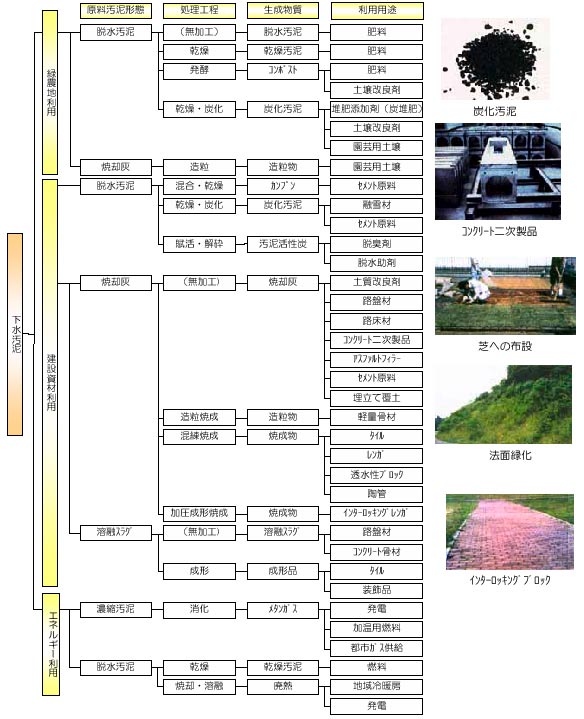

| 【汚泥の利用用途】 | |||

|