第4回活動--令和7年8月26日(火)〜27日(水)

令和7年度第4回活動は、手取川源流域調査を実施しました。第21期(令和5年度)以来2年ぶりの開催となりました。「手取川の始まりとなる源流域を調査すること」「甚之助谷地すべり対策事業として地すべりブロックへの地下水浸透を防ぐことを目的に整備された『万才谷排水トンネル』について学ぶこと」を目的に実施しました。

砂防新道を進みながら、砂防新道がかつて工事用の道として利用されていたことを学び、かつての工事の大変さに思いを馳せました。

また、砂防新道に生息する高山植物を学び、万才谷排水トンネルまでの道中も充実した時間を過ごしました。

白山の奥地にて、建設機械や資材の運搬が困難な中でも立派な施設が整備されていることに、特派員の皆さんは感慨深い表情で熱心に学んでいました。

実際に自分の目で地すべり対策施設を見ることにより、資料などで見ていた以上に白山砂防や甚之助谷地すべり事業への理解を深めることができた2日間となりました。

《万才谷排水トンネル》

平成21年3月に工事を開始し、約13年半かけて令和4年10月に完成した排水トンネルです。

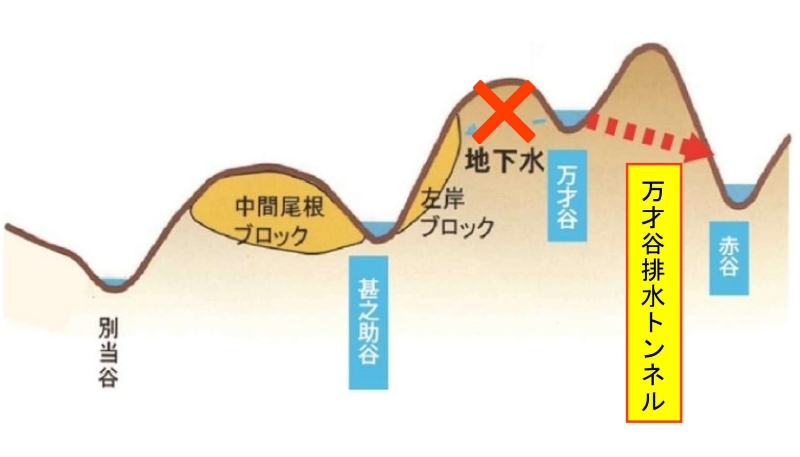

万才谷排水トンネルは、地すべりの原因となる地下水が甚之助谷地すべりブロックに浸透する前に取水し、地すべりブロックの反対側に位置する赤谷へ導水することにより、地すべりの動きを抑制することを目的として設置されました。

3名

砂防新道を進みながら、砂防新道がかつて工事用の道として利用されていたことを学び、かつての工事の大変さに思いを馳せました。

また、砂防新道に生息する高山植物を学び、万才谷排水トンネルまでの道中も充実した時間を過ごしました。

白山の奥地にて、建設機械や資材の運搬が困難な中でも立派な施設が整備されていることに、特派員の皆さんは感慨深い表情で熱心に学んでいました。

実際に自分の目で地すべり対策施設を見ることにより、資料などで見ていた以上に白山砂防や甚之助谷地すべり事業への理解を深めることができた2日間となりました。

| 調査ルート |

||

平成21年3月に工事を開始し、約13年半かけて令和4年10月に完成した排水トンネルです。

万才谷排水トンネルは、地すべりの原因となる地下水が甚之助谷地すべりブロックに浸透する前に取水し、地すべりブロックの反対側に位置する赤谷へ導水することにより、地すべりの動きを抑制することを目的として設置されました。

|

||

| 万才谷排水トンネル位置図 |

||

|

||

| 万才谷排水トンネル断面図 |

||

|

|

|

| 呑口(取水側) | 吐口(排水側) |

3名

- 第4回活動状況

★26日(火)★

11:45 調査開始(砂防新道にて)

12:55 休憩(甚之助避難小屋)

(南竜〜エコーライン分岐経由)

14:25 南竜山荘 着

15:05 万才谷排水トンネル 見学

11:45 調査開始(砂防新道にて)

12:55 休憩(甚之助避難小屋)

(南竜〜エコーライン分岐経由)

14:25 南竜山荘 着

15:05 万才谷排水トンネル 見学

| 調査開始! | 険しい登山道を 登ります |

南竜山荘が 見えてきました |

| 万才谷排水トンネル吐口にて |

||

| 万才谷排水トンネル に向かいます |

万才谷排水トンネル 吐口に到着! |

取水施設を 観察する特派員 |

||

|

||||

| 排水トンネル内部を 観察する特派員 |

呑口立杭の解説を 受ける特派員 |

★25日(金)★

7:30 南竜現場事務所見学

10:00 下山開始

10:50 休憩(甚之助避難小屋)

12:30 調査終了

7:30 南竜現場事務所見学

10:00 下山開始

10:50 休憩(甚之助避難小屋)

12:30 調査終了

|

|

|||

| 南竜現場事務所の 解説を受ける特派員 |

霧に包まれながらの 下山となりました |

避難小屋での 雨宿りの様子 |

||