甚之助谷は白山砂防発祥の地であるが、石川県により施工された甚之助谷第5号砂防堰堤完成直後から地すべりの兆候が見られたため、昭和2年度から移動量測定を開始した。当初は堰堤左岸袖部の亀裂程度であったが、やがて岩盤との取付部に開口部が生じ、下流に向かって移動を始めた。(昭和2年〜昭和35年の間に10.5メートル移動)甚之助谷第5号砂防堰堤は甚之助谷砂防堰堤群の基幹堰堤であり、甚之助谷第5号砂防堰堤が倒壊すると、大量の土砂が下流へ流下し、大災害となる懸念がある。このため、昭和30年頃から石川県が本格的な調査を開始した。

調査は、昭和32年度より国直轄となり砂防堰堤の倒壊を未然防止する対策の検討と、地すべりの機構解明を目的に集中的に実施した。地すべり対策事業は、昭和37年度から開始、「排水ボーリング工」に着手した。新甚之助谷第5号砂防堰堤も昭和37年度に着工し、昭和40年度に完成した。地すべり防止工事は地すべり土塊と岩盤の間にある被圧地下水を排除するもので、事業当初は「排水ボーリング工」のみを実施したが、ストレーナーの目づまりによって排水効果が低下したため、昭和43年度から「排水トンネル工」と「集水ボーリング工」を組み合わせる工法に変更した。これらの工事の進捗に伴い、地すべりの移動量の低下が見られるようになってきたので、昭和47年に対策事業を既成とした。

ところが昭和50年頃より計器の顕著な作動、新甚之助谷第5号砂防堰堤の袖部の開き、柳谷第3号堰堤の破壊等から見て、地すべりの再活動の疑いが濃くなってきた。昭和54年から調査を開始し、さらに昭和56年より「排水トンネル工」を主体に防止工事を再開し、平成7年から平成16年まで「集水井工」を整備し、平成20年からは「万才谷排水トンネル工」を実施しています。現在も年間10センチメートル程度の移動が続いています。

|

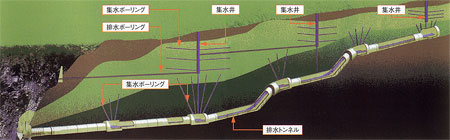

甚之助谷地すべり防止工の概念図 |

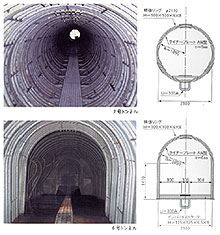

| 排水トンネル工 | 内径 2.1メートル 延長 900.3メートル |

| 横ボーリング工 | 延長 4,089メートル |

| 集水ボーリング工 | 延長 10,002メートル |

| 排水ボーリング工 | 延長 243メートル |

| 第1号集水井工 | 内径 3.5メートル 深さ 36メートル 集水ボーリング 2650メートル |

| 第2号集水井工 | 内径 3.5メートル 深さ 45メートル 集水ボーリング 2250メートル |

| 第3号集水井工 | 内径 3.5メートル 深さ 44メートル 集水ボーリング 1480メートル |

| ● | 地すべり防止工法には、大きく抑制工(地すべり土塊の移動原因を事前に排除する)と抑止工(地すべり土塊の移動を直接的に止める)に分けられる。 |

| ● | 甚之助谷地すべりは、規模が大きく、構造物による抑止工を採用することは困難である。 |

| ● | 地すべり移動の主要な原因が、融雪による大量の地下水供給と考えられているため、排水トンネル工、集水井工、集水ボーリング工といった、地下水を排除する工法によって、移動の抑制を図ってきた。 |

| ● | 集水井に集めた水は、排水ボーリング孔を通して、直接地表に排出するか、また、集水井の下部の排水トンネルを通して排出する。 |

万才谷排水トンネル

トンネル延長 387m

トンネル内径 半径1.0m

万才谷取水堰 高さ6.9m、幅24.5m、長さ16.7m

万才谷縦坑 高さ27m

赤谷減勢工 長さ9.5m

仮整備(索道 長さ約1.0km、支柱2本、停留所2ヶ所、モノレール 一式)