飯豊の自然 動・植物

流域の自然

飯豊山系はたくさんのいのちの揺りかごです。

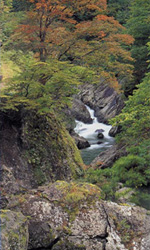

いで湯や飯盛を形容するといわれる飯豊山。この飯豊山と小国盆地のある荒川をはさんで向かい合う大朝日岳。山に抱かれたこの地域には、「自然の宝庫」と呼ぶにふさわしい豊かなブナ林が広がり、たくさんの生き物たちが生息しています。

また、これらの源流部は磐梯朝日国立公園、胎内二王子県立自然公園に属し、原始景観を残す日本屈指の山岳地帯でもあります。急峻な山々から生まれる流れは荒川、胎内川および加治川の3水系となって、日本海に注いでいます。

荒川は大朝日岳に源を発し、玉川や大石川など多くの支流を集めて日本海に注ぐ一級河川。上流域には豊かな自然が広がっています。胎内川は飯豊山系の山々に源を発し、上流部に良好な渓谷林を形成する二級河川です。また同じく飯豊山系を水源とする二級河川の加治川は、坂井川、姫田川などの支流を集め、下流域には水田地帯が広がります。

飯豊・朝日の動・植物たち

閲覧にはAdobe社製AcrobatReaderが必要です。

【飯豊山系の生きもの 水と緑の渓流づくり調査】

(PDF:1.5MB)

【イワナ】

人がなかなか行けないような山奥の清流にすむ。水辺の昆虫などを食べるサケの仲間で、大きいものは40~70cmになる。渓流釣りをする人たちにはあこがれの魚だ。

人がなかなか行けないような山奥の清流にすむ。水辺の昆虫などを食べるサケの仲間で、大きいものは40~70cmになる。渓流釣りをする人たちにはあこがれの魚だ。

【カジカ】

体長15cmくらいで、頭とヒレの大きさが目立つ。カラアゲにするとおいしい。水のきれいなところにしかすまないので、カジカがいれば水質のよさが証明されたことになる。

体長15cmくらいで、頭とヒレの大きさが目立つ。カラアゲにするとおいしい。水のきれいなところにしかすまないので、カジカがいれば水質のよさが証明されたことになる。

【ニホンザル】

山の中に集団で暮らし、ボスザルを中心とした社会をつくっている。人里の近くまでくることもあるが、エサを与えたり、石を投げていじめたりするのはやめよう。

山の中に集団で暮らし、ボスザルを中心とした社会をつくっている。人里の近くまでくることもあるが、エサを与えたり、石を投げていじめたりするのはやめよう。

【ホンドタヌキ】

川や沼に近い森のなかにすみ、夜になるとエサを求めて行動する。雑食性でも何でも食べる。キャンプ場などにも家族連れでやってくる。よく見るとかわいらしい動物だ。

川や沼に近い森のなかにすみ、夜になるとエサを求めて行動する。雑食性でも何でも食べる。キャンプ場などにも家族連れでやってくる。よく見るとかわいらしい動物だ。

【ムササビ】

昼間は木の穴などで休み、夜になると木から木へグライダーのように飛ぶ。懐中電灯に赤いセロファンをかぶせて、神社の境内などで待っていると観察できることが多い。

昼間は木の穴などで休み、夜になると木から木へグライダーのように飛ぶ。懐中電灯に赤いセロファンをかぶせて、神社の境内などで待っていると観察できることが多い。

【ニホンカモシカ】

シカの仲間でなく、ヒヅメが2つにわかれているウシの仲間だ。山奥の急ながけでも軽々と歩ける名登山家でもある。特別天然記念物として大切に保護されている動物だ。

シカの仲間でなく、ヒヅメが2つにわかれているウシの仲間だ。山奥の急ながけでも軽々と歩ける名登山家でもある。特別天然記念物として大切に保護されている動物だ。

【ニホンツキノワグマ】

本州の山にすむ最大の動物。木の穴などで冬眠することでも有名だ。大きな音をたてながら山道を歩けば、クマのほうから逃げてくれる。必要以上にこわがることはない。見つけても近付かないように。

本州の山にすむ最大の動物。木の穴などで冬眠することでも有名だ。大きな音をたてながら山道を歩けば、クマのほうから逃げてくれる。必要以上にこわがることはない。見つけても近付かないように。

【ルリシジミ】

林や畑の周辺などにすむ小さなチョウ。オスは美しい青紫色が特徴で、水辺などにむらがって水を飲んでいるところをよく見かける。メスはハネのまわりが黒い。

林や畑の周辺などにすむ小さなチョウ。オスは美しい青紫色が特徴で、水辺などにむらがって水を飲んでいるところをよく見かける。メスはハネのまわりが黒い。

【ヤマセミ】

全長が37cmくらいで、カンムリのような頭の羽が目立つ。渓流に近い土の壁に穴を掘ってすむ。岩や枝の上から水中に急降下して、一瞬で魚をとらえる。魚とりの名人だ。

全長が37cmくらいで、カンムリのような頭の羽が目立つ。渓流に近い土の壁に穴を掘ってすむ。岩や枝の上から水中に急降下して、一瞬で魚をとらえる。魚とりの名人だ。

【オオタカ】

森のなかの高い木の上に、直系60~70cmの巣をつくる。キジなどの中型の鳥が主なエサだ。全国的にも数が少ない貴重な鳥だが、朝日連峰などでは見かけることができる。

森のなかの高い木の上に、直系60~70cmの巣をつくる。キジなどの中型の鳥が主なエサだ。全国的にも数が少ない貴重な鳥だが、朝日連峰などでは見かけることができる。

【キセキレイ】

腹部が黄色い全長20cmほどの野鳥。川や沼などの近くに生息し、活発に歩いて昆虫などを食べる。チチチッと細い声で鳴き、シッポを激しく上下にふるので見わけられる。

腹部が黄色い全長20cmほどの野鳥。川や沼などの近くに生息し、活発に歩いて昆虫などを食べる。チチチッと細い声で鳴き、シッポを激しく上下にふるので見わけられる。

【モリアオガエル】

水の上につきでた枝や草に卵を生む。白い泡のようなかたまりのなかに、卵が約300個入っていて、かえると水のなかに落ちるようになっている。あざやかな緑色も特徴。

水の上につきでた枝や草に卵を生む。白い泡のようなかたまりのなかに、卵が約300個入っていて、かえると水のなかに落ちるようになっている。あざやかな緑色も特徴。

【イワカガミ】

初夏、高山の登山道の近くでよく見られる。美しいピンクの花で、葉が丸くツヤがあるところからイワカガミという名になった。葉が大きいオオイワカガミという種もある。

初夏、高山の登山道の近くでよく見られる。美しいピンクの花で、葉が丸くツヤがあるところからイワカガミという名になった。葉が大きいオオイワカガミという種もある。

【ブナ林】

飯豊山の植物のシンボル。飯豊山ではたくさんのブナを見る事ができます。

【ユキツバキ】

主に日本海側の山に生えるツバキの仲間。雪の重みのために枝や幹が地面にはうので、ハイツバキの別名もある。雪の多い環境に適応した植物。新潟県の県木でもある。

主に日本海側の山に生えるツバキの仲間。雪の重みのために枝や幹が地面にはうので、ハイツバキの別名もある。雪の多い環境に適応した植物。新潟県の県木でもある。

【シラネアオイ】

7月頃、山奥の木の下などで、直系7cmほどの紫色の花を開く野草。むれになって咲くことが多い、山を歩いているときにこの花を見つけると、思わず心がなごんでくる。

7月頃、山奥の木の下などで、直系7cmほどの紫色の花を開く野草。むれになって咲くことが多い、山を歩いているときにこの花を見つけると、思わず心がなごんでくる。

【飯豊山】