千曲川流域は長野県面積の約二分の一を占め、そこでは様々な社会経済活動が営まれています。千曲川の水は上水道、農業用水、工業用水などに利用され、私たちの暮らしを支えています。また、千曲川は魚類等の生物のすみかとして、さらにはレクリエーションの場としても機能しています。そんな千曲川に油類や化学物質が流入すれば、各方面に大きな影響を与えてしまいます。

水質事故発生件数は、本協議会が把握しているものだけでも、下の表のとおり毎年百件から2百件にも及びます。このような事故が起こると、消防署や河川管理者がオイルマットを設置したり、場合よっては上水道の取水停止などの対応が必要となります。

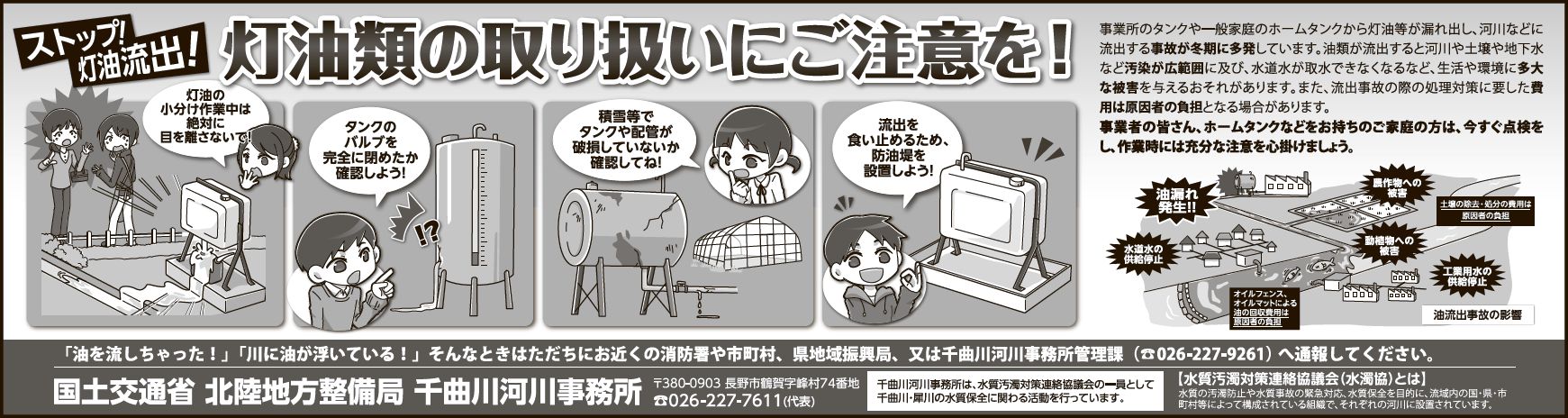

事故原因では灯油、重油など油類の取扱いミスや配管事故が多く、油類を取り扱う方々の適切な取扱いや施設管理が望まれます。

汚染物質の流出や魚の死骸がまとまってあるのを発見した場合は速やかに関係機関へ連絡して下さい。

千曲川流域における水質事故件数 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

国土交通省や県、流域内市町村で構成される水質汚濁対策連絡協議会を昭和47年に設置し、水質事故発生時の利水者への迅速な情報伝達網の確保、日頃の水質保全に関する広報活動などを続けています。協議会は信濃川水系全体で組織していますが、このうち千曲川関係の構成機関は下記のとおりです。

| 千曲川河川事務所、松本砂防事務所、大町ダム管理所、長野県河川課、長野県水大気環境課、長野県生活排水課、長野県環境保全研究所、長野市他流域内市町村(信濃川を守る協議会) |

| 協議会では、主として次のような活動を行っています。 |

| (1)水質事故等緊急時の連絡体制の整備 |

| 事故発見者からの情報を速やかに関係者間に伝達するためのネットワークを整備しています。 |

| (2)水質事故緊急処理 |

| 各機関の対応責任にもとづいて、汚染物質の流下阻止、除去、広報等の対応を行います。 |

| (3)水質事故対応資材の備蓄情報の共有化 |

| 各機関が保有するオイルフェンス、オイルマット等の資材の備蓄場所、備蓄量等の情報を共有化し、重大事故の際の融通に備えています。 |

| (4)水質監視のための合同パトロール、清掃活動 |

| (5)水質保全や河川愛護 の普及啓発 |

| 新聞広告、ホームページなどにより水質保全意識の啓発を図っています。 |

| (6)水質事故実態調査、水質調査資料の整理、保存 |

| 基礎データの収集、関係機関への提供、保存などを続けています。 |

| (7)優良団体の表彰 |

| 水質保全、河川美化に結びつくような活動を続けている団体を表彰しています。 |

| (8)水生生物調査等 |

| 川に生息する生物を調査することによって水質を評価することができます。小中学生に生物の調査を体験してもらうことを通じて、水質保全、河川愛護への関心を持ってもらう目的で水生生物調査を実施しています。 |

|