千曲川生態学術研究会による研究発表会を行いました

2月20日(水)にメルパルク長野で河川生態学術研究会千曲川研究グ ループによる研究発表会がありました。

ループによる研究発表会がありました。

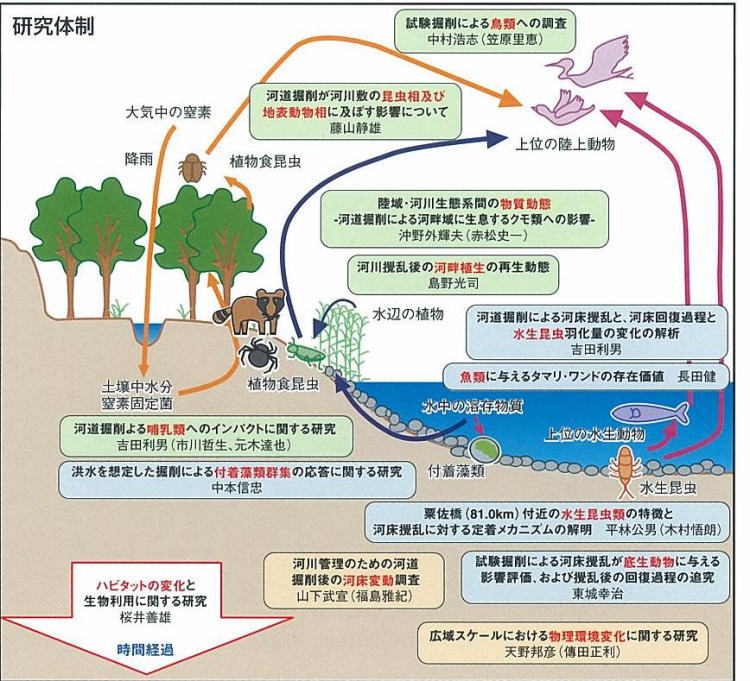

千曲川研究グループでは、「河道掘削による人為的インパクトが生態系に与える影響」をテーマに、千曲市粟佐橋地点で、地形や河床の変動などを対象にした「物理環境」、付着藻類や水生昆虫などを対象とした「水環境」、河畔の植物や鳥類・哺乳類を対象とした「陸環境」の3つの分野について、専門家が3年間にわたって実施したモニタリング調査について報告しました。

報告では、掘削による「人為インパクト」と平成18年7月洪水による「自然インパクト」のそれぞれが生態系に与える影響の違いや、「人為的インパクト」により洪水の冠水頻度を改善させることにより、アレチウリ、ブタクサなどの外来種を排除し、千曲川古来の水辺環境を再生することに有効な手法であるという報告しました。

会長の中村浩志氏(信州大学教授)は、「河川本来の環境を復元するには、上 流から下流まで一体的に取り組むことが大切である。また今回の研究報告会が、地域住民の方々にとって千曲川の自然環境の姿を理解し、今後の河川環境に対する関心を高めるきっかけとなるよう努めていきたい。」と話されました。

流から下流まで一体的に取り組むことが大切である。また今回の研究報告会が、地域住民の方々にとって千曲川の自然環境の姿を理解し、今後の河川環境に対する関心を高めるきっかけとなるよう努めていきたい。」と話されました。

千曲川河川事務所では、よりよい水辺環境の保全や創出に役立てられるよう千曲川生態学術研究会と協力し、今後の河川事業に取り組んでいきたいと考えています。

プログラム

セッション1:物理環境および河川管理に関する話題

1)千曲川における河川環境上の課題とその対応

2)千曲川のハビタットと生物による利用

3)河川管理のための河道掘削後の河床変動調査

4)広域スケールにおける物理環境変化に関する研究

セッション2:水環境に関する話題

1)千曲川の付着藻類と流下藻類について

2)粟佐橋(81.0km)付近の水生昆虫類の特徴と河床攪乱に対する定着メカニズムの解明

3)試験掘削による河床攪乱が低生動物に与える影響評価、および攪乱後の回復過程の追究

4)河川掘削による水生昆虫羽化量の変化と哺乳類へのインパクトに関する研究

5)魚類に与えるタマリ・ワンドの存在価値

セッション3:陸環境に関する話題

1)河川攪乱後の河畔植生の再生動態

2)河道掘削が河川敷の昆虫相及び地表性動物相に及ぼす影響について

3)試験掘削による鳥類への影響評価

ループによる研究発表会がありました。

ループによる研究発表会がありました。千曲川研究グループでは、「河道掘削による人為的インパクトが生態系に与える影響」をテーマに、千曲市粟佐橋地点で、地形や河床の変動などを対象にした「物理環境」、付着藻類や水生昆虫などを対象とした「水環境」、河畔の植物や鳥類・哺乳類を対象とした「陸環境」の3つの分野について、専門家が3年間にわたって実施したモニタリング調査について報告しました。

報告では、掘削による「人為インパクト」と平成18年7月洪水による「自然インパクト」のそれぞれが生態系に与える影響の違いや、「人為的インパクト」により洪水の冠水頻度を改善させることにより、アレチウリ、ブタクサなどの外来種を排除し、千曲川古来の水辺環境を再生することに有効な手法であるという報告しました。

会長の中村浩志氏(信州大学教授)は、「河川本来の環境を復元するには、上

流から下流まで一体的に取り組むことが大切である。また今回の研究報告会が、地域住民の方々にとって千曲川の自然環境の姿を理解し、今後の河川環境に対する関心を高めるきっかけとなるよう努めていきたい。」と話されました。

流から下流まで一体的に取り組むことが大切である。また今回の研究報告会が、地域住民の方々にとって千曲川の自然環境の姿を理解し、今後の河川環境に対する関心を高めるきっかけとなるよう努めていきたい。」と話されました。千曲川河川事務所では、よりよい水辺環境の保全や創出に役立てられるよう千曲川生態学術研究会と協力し、今後の河川事業に取り組んでいきたいと考えています。

|

|

| ポスターセッションによるによる研究報告 | 千曲川河川生態学術研究会会長 中村 浩志氏(信州大学教授) |

プログラム

セッション1:物理環境および河川管理に関する話題

1)千曲川における河川環境上の課題とその対応

2)千曲川のハビタットと生物による利用

3)河川管理のための河道掘削後の河床変動調査

4)広域スケールにおける物理環境変化に関する研究

セッション2:水環境に関する話題

1)千曲川の付着藻類と流下藻類について

2)粟佐橋(81.0km)付近の水生昆虫類の特徴と河床攪乱に対する定着メカニズムの解明

3)試験掘削による河床攪乱が低生動物に与える影響評価、および攪乱後の回復過程の追究

4)河川掘削による水生昆虫羽化量の変化と哺乳類へのインパクトに関する研究

5)魚類に与えるタマリ・ワンドの存在価値

セッション3:陸環境に関する話題

1)河川攪乱後の河畔植生の再生動態

2)河道掘削が河川敷の昆虫相及び地表性動物相に及ぼす影響について

3)試験掘削による鳥類への影響評価

|

| 千曲川研究グループ研究体制イメージ図 |

【河川生態学術研究会とは】

生態学者と河川工学者及び河川管理者が協働により、河川の自然の仕組みを生態学的な観点から研究し、河川管理に役立てるための総合的な調査・研究を進めていくことを目的に、1994年に発足しました。 千曲川研究グループは、1995年から坂城町鼠地区で調査を開始しました。研究会では主に物質循環や洪水による生態系の回復過程について調査研究を行っています。現在、全国の6河川で調査研究が行われています。