なるほど阿賀野川

阿賀野川ってどんな川?どんな生き物がすんでいるの?

とっても大きな阿賀野川のことを知ってみよう!

阿賀野川ってどんな川?

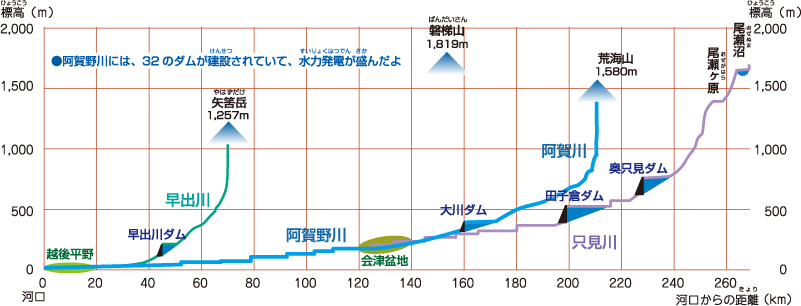

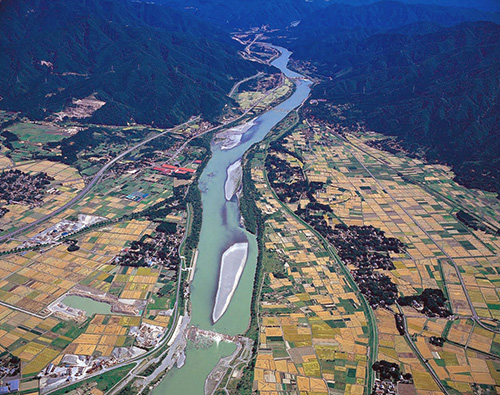

阿賀野川は、福島県と栃木県の荒川山(標高1,580m)を源流に、福島県の会津盆地、新潟県の越後平野を流れ下り日本海に注ぐ川だよ。尾瀬沼を源流とする只見川、矢筈岳を源流とする早出川も阿賀野川の支川だね。一番広いところで川幅約1km、河口部付近では深さ約10mの大きな川だよ。

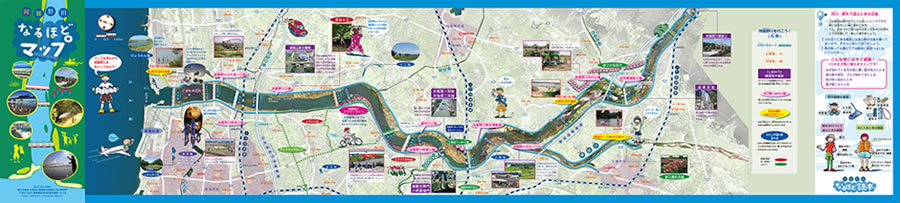

阿賀野川の地図

阿賀野川を横から見た図

どうして「阿賀野川」って呼ばれているの?

新潟県では「阿賀野川」、福島県では「阿賀川」と呼ばれているよ。「阿賀野川」の阿賀野とは、アイヌ語の「ワッカ」で「清い川」を意味する説と、「揚野」のあて字で、開墾しても水田にならない小高い土地を意味する語である、という2つの説があるよ。

他の川と比べてみよう

●長さは?

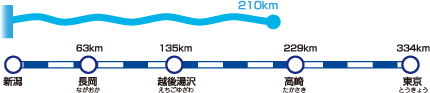

- 全国10位(210km)

1位は信濃川(367km)  河口を新潟駅とすると、高崎駅付近が阿賀野川のはじまり!

河口を新潟駅とすると、高崎駅付近が阿賀野川のはじまり!

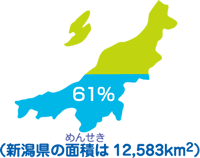

●流域面積は?

- 全国8位(7,710km2)

1位は利根川(16,842km2)  阿賀野川の流域面積は、新潟県のだいたい60%ぐらいだよ

阿賀野川の流域面積は、新潟県のだいたい60%ぐらいだよ

●流れの水量は?

- 全国2位(129億m3/年)

1位は信濃川(162億m3/年)  新潟市で1年間に使われる水道水の約130倍だよ!

新潟市で1年間に使われる水道水の約130倍だよ!

●流れの力で生み出す電力量

(水力エネルギー量)は?

- 阿賀野川水系で全国3位

1位は木曽川水系  新潟市が1年間に使う電力の約1.5倍ぐらいだよ

新潟市が1年間に使う電力の約1.5倍ぐらいだよ

(新潟市の人口約80万人)

阿賀野川は、信濃川とともに豊富な水で、米どころ新潟を象徴しているね。豊富な水による発電で、私たちのくらしを支えているよ。

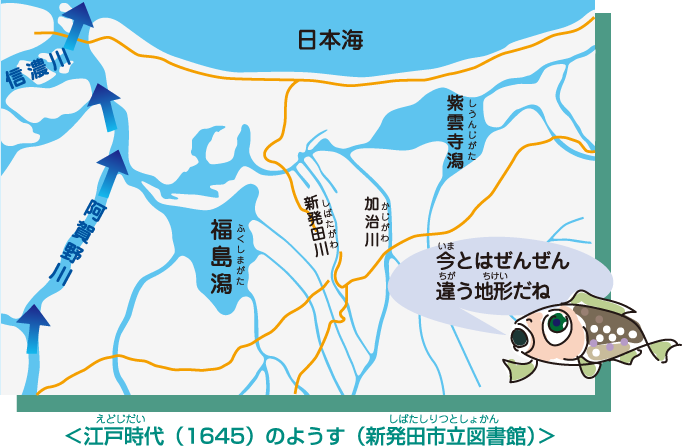

阿賀野川のうつりかわり

新潟市は川が作ったってほんと?

大昔の越後平野はほとんどが海だったんだよ。信濃川や阿賀野川によって運ばれた土砂が少しずつ堆積して陸地になったんだ。江戸時代には、深い泥の沼がたくさんあったんだって。新潟の「潟」は、そんな湿地や沼のことをさす言葉だよ。

阿賀野川と信濃川はつながっていたってほんと?

もともとの阿賀野川は、複雑に曲がりながら越後平野を流れ、信濃川と河口で合流していたんだ。今の阿賀野川の河口は、江戸時代に人が掘った水路が、掘った翌年の、雪どけ水の洪水と夏の洪水で広がり、作られたんだよ。

阿賀野川がにぎやかな“みち”だったってほんと?

自動車や鉄道がないころは、人や物を船に乗せて輸送していたんだよ。会津地方でつくられたお米は、阿賀野川を下って新潟港に集められてから、全国に送られていたんだ。江戸時代には、津川に約150隻の船が出入りして、にぎやかだったんだって。

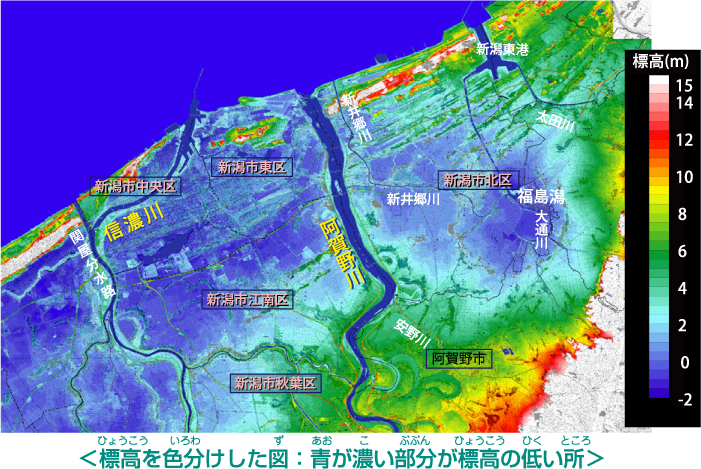

新潟市は海とほとんど高さが変わらないってほんと?

新潟市は標高の低いところが多く、場所によっては海より低いんだって。川の水があふれると、なかなか海に流れないから、被害が大きくなってしまう恐れがあるんだよ。

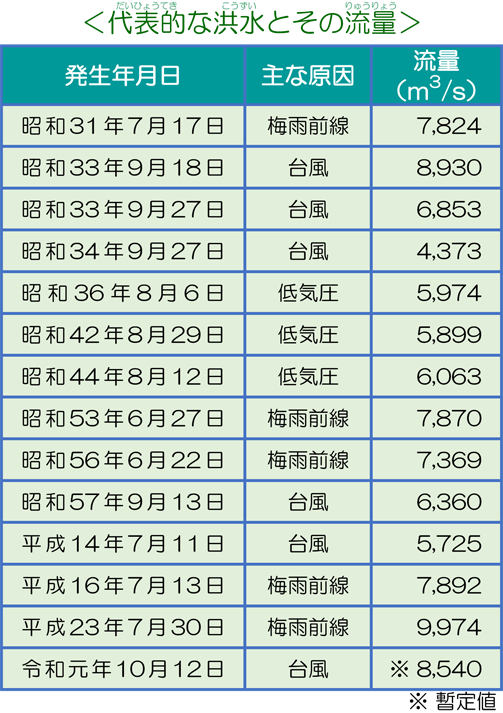

阿賀野川の水害の歴史

生活を支える阿賀野川だけど、大きな川だから、水害が起きると大変なんだ。記録のある370年間に60回もの大きな洪水があったよ。平均すると「およそ6年に1回」もあることになるね。

【流量】

五泉市馬下で測定している「1秒間に流れる水の体積」を示しているよ。平常時は約300m3/sだよ。

洪水の被害を少なくする工夫

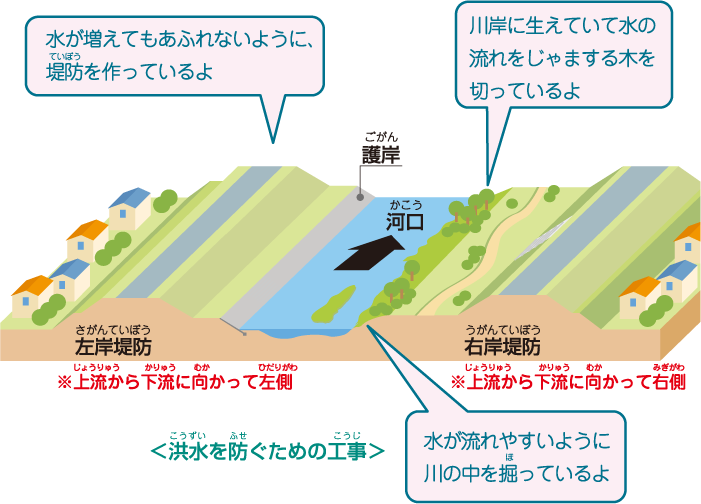

みんなの暮らしを洪水から守るため、阿賀野川の工事をしているよ。水があふれないように堤防を作ったり、水が流れやすいように川を広げたり木を切ったりしているよ。ホームページで防災情報も発信しているので、台風が来る時や大雨の予報が出たときはチェックしてみてね。

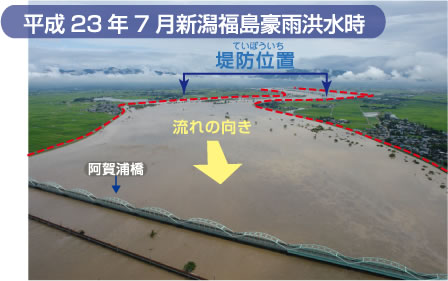

平成23年新潟福島豪雨時の阿賀野川(阿賀浦橋上流付近の写真)

平成23年7月には、新潟県から福島県にかけて大雨がふり、記録的な洪水が発生したよ。新潟市秋葉区の満願寺観測所では、普段よりも約6m(ビルの2階ぐらいの高さ)も水かさが増したよ。

左が平常時、右が洪水時の写真だよ。

写真の赤い点線は堤防の位置を示しているよ。右の写真では、堤防いっぱいまで水かさが増しているよ。

阿賀野川と生きものたち

阿賀野川には約50種の魚、約110種の鳥、約900種の昆虫、約640種の植物など様々な生きものがくらしているよ。どんな場所にどんな生きものがいるんだろう。

阿賀野川には生きものを観察するスポットや川辺の公園がたくさんあるよ。新潟市北区松浜と阿賀野市大和には水辺で遊べる公園「水辺の楽校」があるよ。

河口

ゆったりした流れで川岸にはヨシ原や砂浜が広がっているよ。海の水が上がってくるので、川の生きものと海の生きものがすんでいるよ。広い川の上空では、魚を食べる鳥のコアジサシやミサゴが餌を探しているよ。

下流

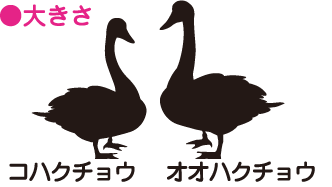

河川敷や川の周りには農地が広がっていて、冬にはハクチョウの大群が渡ってくるよ。虫を食べるカエルや、そのカエルを食べるヘビやタヌキがすんでいるよ。満潮時には、沢海床固公園のあたりまで海の水があがってくるよ。

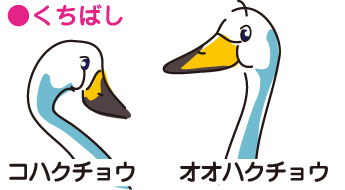

コハクチョウとオオハクチョウの見分けポイント

中流

川幅が狭まり、川の流れ方にも変化が出てくるよ。浅くて流れが速い所は「瀬」、深くて流れが緩やかな所は「淵」と呼ばれているよ。川底には石が見られるようになってきて、石の隙間ではカゲロウ類の幼虫等の水生昆虫がくらしているよ。

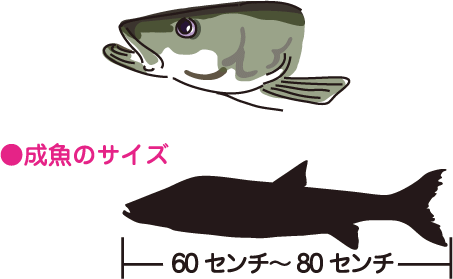

ウケクチウグイの特徴

ウグイの仲間なんだけど、頭が扁平で、下唇がかぎのようにつき出ているんだ。昭和38年に阿賀野川で発見されたんだ。『まぼろしのさかな』と呼ぶ人もいるよ。

上流

川の流れが速くなり、川には石の「中州」が見られるようになるよ。河原では、特有の植物カワラハハコや、石に紛れて子育てをするイカルチドリなどがくらしているよ。

外来種

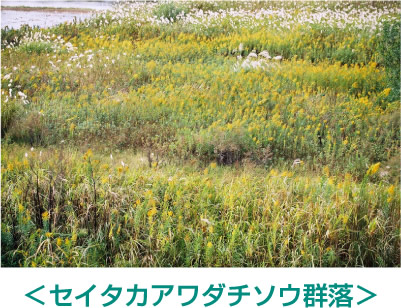

昔はいなかった外国の生きものが、日本にたくさん入ってきてしまって問題になっているね。最近外国から入ってきた生きものを「外来種」と呼んでいるよ。秋に黄色い花をつける「セイタカアワダチソウ」は、全国で増えていて、日本に元々いた植物が生えている場所を奪ってしまっているんだ。ペットショップで人気のミドリガメは「ミシシッピアカミミガメ」と呼ばれる外来種で、30cmぐらいまで大きくそだって、水生昆虫や魚を食べてしまうんだよ。

阿賀野川なるほどマップ