阿賀川について

阿賀川の歴史-阿賀川と河川伝統技術-

講演録:河川伝統技術と現代的評価

日本大学工学部土木工学科 専任講師 知野 泰明

※ 本講演録は平成13年7月19日に開催の第3回阿賀川河川伝統技術検討懇談会で知野氏が講演された内容をとりまとめたものである。

1.江戸時代の治水技術

(1)材料と強度(木材、石、砂、土)

江戸時代の治水技術で用いられた材料にはどういうものがあったのでしょうか。当然コンクリートはありません。たたきとか三和土にしてもコンクリート的なものは江戸時代ではあまり使われず、漆喰とかもありましたが、川ではあまり使われませんでした。あるものは木材と石と土と砂であり、これらを組み合わせて、如何に水を管理するか、あるいは管理するところまではいかないが、水とどのように付き合うかということで試行錯誤を重ねていました。

図-1 石堤の図

(出典:「算法地方大成」P135より)

(2)堤防の種類

江戸時代では川の近くに人が住んでいたり、畑があったので、そこに洪水が来ないようにするために堤防をつくっていました。一方で、昔の日本は米が税金でしたから、米を作るためには、水が欲しかったのです。だから、普段は水が欲しく、洪水などの時にはどこかにやりたいという微妙なところで水をコントロールをして管理していました。当時、川の治水工事は川除普請、また、堤防は堤(つつみ)、水制や護岸は川除といい、総称して堤川除普請とも呼ばれていました。

また、今の話は現代でいう利水、治水についてですが、もう一つ、昔は川というのは舟によって高速道路的に使われていました。このことは忘れてはならない重要なことです。

写真-1 日本橋付近

(3)水制の種類(牛類、枠類)

それでは、これから個別の河川工法の話しをします。図-2に示す牛枠(大聖牛)の根本や縦にあるものを蛇籠といいます。竹あるいは藤ツルをソーセージ状に組み、中に石を入れて、堤防に置いたり、縦籠や横籠(縦と横で強度が違う)として使ったりします。

あと簡単なものでは、護岸の表面に芝付けをしたり、図-3、4のように杭出し(杭を打つ場合と出しというものがある)をしたりして、川に出っ張りをつけて川の流路を変え、自分たちの方に洪水が来ないようにします。

また、蛇籠や牛、枠を護岸に置きます。牛と枠は両方合わせて牛枠という場合もあるが、牛は牛でちゃんと種類(図-5参照)があり、一番大きいタイプでは武田信玄、甲州地方で発達したといわれる大聖牛(聖牛(ひじりうし)ともいう,図-2参照)という種類があります。長さが9m、高さ5mぐらいでかなり大きなものです。また、菱牛というものは大聖牛よりは小さく、下が四方形になっています。これらは全て、先ほどの縄で編んだ蛇籠を重りにして川に設置します。

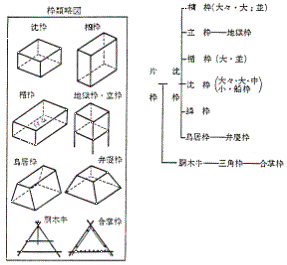

明治以前に日本でよく使われていた伝統工法の一つはこの牛であり、もう一つは枠です。枠というのは、木にほぞを組み、編んだりせず、四方形を組んで川に入れ、上から石を投げ込んで固定します。こちらの方が踏ん張りがきき、今でいう不透過性の水制です。牛の方は透過性があり、枠に比べ、洪水時に水を受け流す力が弱いです。また、枠にも沈枠や鳥居の形のもの、弁慶枠などいろいろな種類があります。(図-6参照)

これらを組み合わせて、水をどの程度はねるか、あるいは寄せておけるか等と考えながら置いていました。というのも、江戸時代には、川向こうは違う藩、違う国であったりするので、向こうの堤防を壊したら大変なことになります。したがって、如何に川の水を向こうにやったり、こっちにやったりするかが重要でした。

また、江戸時代にも牛枠を用いた砂防ダムや砂防堰堤みたいなものがありました。ただ、大きい治水用のダムではなく、雨を貯める農業用のため池で、雨池などです。

また、昔はショベルカーなど無いので、新川をつくる時には、旧路線のところに牛などを入れて、水の流れを変え、古い川の部分を干拓して新田にしたり、川の流れを変えたりしていました。今のような重機がなくても、川を動かすことはできるのです。

あまた、破堤して堤防洪水で大変なときには、俵を入れたり、そこに船を沈下させて、水が止まってきたらその上に土をのせたりして、破堤を防いだ場合もありました。

図-2 大聖牛の図

図-3 杭による水制の図(喰い水制)

図-4 大出し図

(出典:「算法地方大成」P144より)

図-5 牛の種類

(出典:「土木工要録(付録)」解説P11より)

図-6 枠の種類

(出典:「土木工要録(付録)」解説P18より)

(4)護岸の種類(出し、萱羽口(かやはぐち))

護岸の種類としては芝付けや粗朶などがありますが、図-7に示しているものは萱羽口という工法です。関東地方の泥川、緩流河川でよく発達したもので、萱葺きの屋根をふくように、段々にして竹で端を編み、それを重ねていき置きます。手前には杭を打っておいて、洪水時になるとここに泥などが乗っかり、さらに中身が細かくコーティングされて非常に良い護岸になります。ただ、編むのが大変なので、関東地方では流行りましたが、あまり地方では例がありません。

こういった水制護岸はどのように使われていたのでしょうか。もちろん水をよけたければ大聖牛を入れればよいのですが、あまりにお金がかかったり、不必要に大きいのを入れたりすると幕府に怒られてしまいました。

そのために、江戸時代でもちゃんと河床の分類(図-8参照)で川を見ており、山の方は谷川なので谷川さん、扇状地には石が多いので石川さん。砂川、泥川など、それぞれの河床に合わせてちゃんと牛枠の強度とかを考慮し、工法、設置場所を考えていました。

また、川の勾配についても江戸時代にちゃんと概念はあり、何町行ったら何間上がったという話もありました。また、流量に関しても、一応、断面積(または水位)で見るところまでの考え方はありましたが、断面積×流速という概念まではなく、今のように正確なところまでの流量は測れませんでした。しかし、川の断面でどのくらいの量が流れているということは分かりました。

図-7 萱羽口の図

図-8 河川分類

(作成:大熊孝,近世の河川分類は知野が加筆)

2.江戸時代の治水計画

(1)堤防の規模

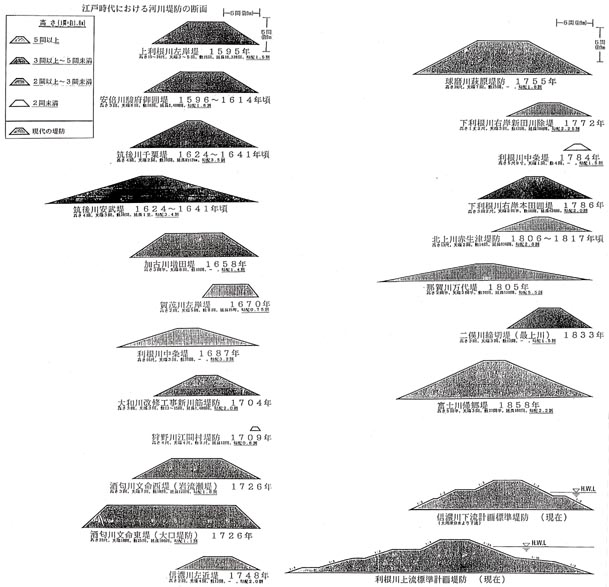

明治末期に今のような直線堤防にし、洪水を防ぐために堤防を高くしていったのは享保年間からだと新津出身の有名な方が言っています。しかし、最近それが本当かということがいわれており、私も江戸時代の堤防の大きさを比較してみました。

図-9 堤防比較

(2)治水施設の強度上の限界への対応

では、もし水があふれたときにはどうしたのでしょうか。自然の材料に頼っただけではコントロールできないという事態になったとき、地形を上手く使いました。

戦国時代の末、武田信玄の治水(図-10参照)では、釜無川と御勅使川が合流するところで、そのまま何もしないで2つの河川が合流すると強い流れになり、甲府盆地の方が一挙に洪水になります。それを何とかして防ごうと信玄たちが考えたのは、堤防ではなく、この御勅使川の流れを将棋頭によって手前で二手に分け、一つの流れを少し北側に振り、釜無川と合流させて高岩にぶつけるというものでした。地形を使って、御勅使川と釜無川を合流させ、その流れを高岩にぶつけ、堤防はその流れを横で導くようにコントロールしました。つまり、石や木を組み合わせても無理だとなったら、地形を上手く利用し、人が作る河川施設は補助的に設置しました。

ここだけの特別のやり方ではなく、江戸時代にも引き継がれました。図-11にある神奈川県の酒匂川は、江戸時代の初めまでは平野の西側が低かったので、西側を流れていましたが、戦乱も終わり、土地を増やそう(耕地拡大)ということで、川を東側の少し高い方に曲げました。富士山の方から流れてきた酒匂川が先ず岸山の方にぶつかり、そのままでは平野の西側を通っていくので、それを千貫岩山にぶつけるために堤防を一つつくり、ぶつかった流れを大口堤で東に曲げて平野の真ん中に水をもっていきました。自分たちの治水施設だけでは防げない大きな洪水、水をコントロールしたわけです。

図-10 信玄治水図

図-11 酒匂川の流域概要及び岩流瀬・大口付近

(国土地理院 1:25,000 地形図「山北」の原図に加筆)

(3)超過洪水への対応(遊水(霞堤,水害防備林)、分水(分水堰技術))

それでもなお水が多かった場合には、水を分ける分水事業を行いました。江戸時代の形式としては図-12に示す3種類しかなく、本川に並行して分水路をつくるタイプと本川から途中、海に放水路をつくるタイプ(信濃川の大河津分水路など)、2つ河川があったら、もう1本の方に洪水を分担してもらうタイプ(木曽三川)がある。

このとき大事なことは、水がどの程度きたら分水の方に流すかということで、そのための施設として分水堰があります。普通、取水時の取水堰は、通常の水をコントロールすればよいのですが、分水堰は洪水の時にその力を発揮しなければなりません。このような堰は江戸時代にもつくられており、牛枠や枠でつくられた堰、石や萱羽口の堰などもありました。

佐賀県の嘉瀬川において、最近、石井樋(いしび)といわれるものが発掘されました。(図-13参照)これは、江戸時代に堰をつくるとき、頑丈なものをつくると、砂が流れてきてたまってしまうので、その対策として、象の鼻・天狗の鼻というのをつくって、流れを上流方向に迂回させて、比重が重い砂を残してまわす工夫をしていました。 また、四国の物部川の堰では枠が使われており、吉野川の第十堰でも枠を用い、その上に蛇籠を載せたりしていました。(図-14参照)

図-12 近世の分水路形式(作成:知野)

図-13 石井樋戸立見取図

(出典:「跪流要書」

図-14 山田堰築堰絵図

(出典:「ふるさと土木史」P363より)

筑後川では、図-15に示すように、石の堰がつくられておりましたが、上流には天領の日田があり、日田の杉が流れてくる(高速道路的利用)ので、堰をつくる場合でも船通しを造っておかなければなりませんでした。流れで石がとられないように勾配を緩くしていましたが、それでも石を持っていかれるので、農閑期になると村の人みんなで一斉に石を並べました。

多摩川の羽村の取水堰(図-16参照)は、牛と枠で造られており、多摩川の水をせき止めて、水道用水として玉川上水に引き入れるために造ったものです。堰に投渡木といわれる木が渡してあり、通常はそこから水が入ってくるようにしてましたが、洪水になると投渡木を取り払い、水門が壊れないようにしていました。また、今でいう可動堰のように土砂吐としての効果もあり、羽村堰では今もこの形式が使われています。

図-15 明治後期における山田堰の改修平面図

(出典:「山田堰掘川 三百年史」付図)

図-16 羽村堰における大小投渡場 拡大図

(出典:「上水記」第2巻 模写:知野)

3.江戸時代の治水技術の到達点と限界

江戸時代の分水堰のうち、一番初めに大規模にできたものは旭川の分水で百間川にできたものです。石が強力だということで石を張っております。これは、可動部分はなく、水が多くなってきたら百間川に入るというもので、この飲み口が百間あったから百間川といいます。(図-17参照)

次につくったのは幕府でした。阿賀野川はもともと江戸時代初頭は新潟のところで信濃川と合流しており、流量が豊富で良好な港でした。しかし、享保年間の紫雲寺潟干拓により、加治川を閉め切ると流量が多くなるので、分水路(松ヶ崎放水路)をつくりたいと新発田藩が幕府に提出しました。新潟の人たちは水がなくなって減水したら、港が使いにくくなるだろうと猛反対をしましたが、幕府は蛇籠や堤防、萱羽口など新潟の人は見たことがないような図面(図-18参照)を見せて、新潟の人々の合意を得ました。しかし、工事をしたなんと翌年、洪水で全部切れてしまい、そこが現在の河口になってしまいました。

それから30年後、その轍を踏まないように行った治水が宝暦治水といわれるもので、薩摩藩が木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)において行いました。(図-19参照)ここでは、尾張藩の方を洪水から守るために堤防を三尺高くして御囲堤というものをつくっており、いつも反対側は洪水氾濫していました。しかし、江戸中期になると、住民からの苦情も多くなり、うまく水を流そうということで、宝暦治水が行われました。主としては揖斐川上流の大榑川と下流の油島の閉め切りであり、大榑川では始め枠堰(図-20参照)をつくりましたが、すぐに壊れてしまい、さらに強力な石張りと蛇籠を用いてつくりました。(図-21参照)油島では、大榑川での閉め切りの様子を見ながら、徐々に締め切り、最後は洗堰という形で、木曽川の水が多いときに揖斐川に分担してもらうという形にしました。(図-22参照)このときも舟運があるので、完全には閉め切れず、食い違い堰という形になっています。

また、大きい川の話でいうと、利根川も江戸の初頭は江戸湾に流れていましたが、江戸中期頃から、銚子の方に流してしまおうということで、江戸川入口(旧利根川入口)に棒出し(図-23参照)というものをつくりました。棒出しは幕末までにつくられてきたもので、水を絞りますが、特に江戸の方には舟運があるので、完全には閉め切れず、食い違い堰などをつくらざるを得なかったというのが江戸時代の宿命です。

先ほどの松ヶ崎放水路は失敗しましたが、これにより洪水は一気に減りました。それを見て、信濃川沿いの人たちは、信濃川にもぜひ分水をつくって欲しいと幕府に請願しましたが、最後まで許可されませんでした。しかし、明治に入り戊辰戦争が終わり、明治政府はその初頭に許可を出し、工事が行われました。その堰の設計も江戸時代と変わらない石張りの堰で、放水路を掘っていっても山の部分が地滑り地帯のため掘り抜けず、結局中止になりました。(図-24参照)

今見てきたように江戸時代の技術としては、分水をしたいという部分で途中立ち往生していた地域があり、その中で信濃川の大河津分水も完成することはできませんでした。

図-17 百間川二の荒手見取図

(出典:「旭川改修と古人の偉業」付図)

図-18 阿賀野川掘割定杭堰図

(出典:「図説 新潟市史」P44 模写:知野)

図-19 宝暦治水工事後の輪中および木曽、長良、揖斐川

(出典:「木曽山川~その流域と河川技術」P164)

図-20 大榑川洗堰設計図

(出典:「宝暦治水と薩摩藩士」P323)

図-21 大樽川洗堰絵図

(宝暦8年の改修による洗堰

出典:「木曽山川流域史」建設省中部地方建設局P322)

図-22 油島締切図

(明治初頭 出典:「明治以前 日本土木史」P80)

図-23 江戸川関宿棒出し

(模型 出典:「明治以前 日本土木史」P56)

図-24 信濃川、西川、新川、分水路絵図

(出典:弥彦神社所蔵 模写:知野)

4.明治初頭に導入された外来工法(主に粗朶沈床)

明治になり、大久保利通がオランダから河川技術者を呼んできます。ファンドールンやエッセル、デレーケ、ムルデルという人が来ます。ヨーロッパの川はゆっくりと長い川で、蛇行している川も少ないので、この人たちは日本の川を見て、滝だといったり、護岸や水制を見て、川の中に変なものがたくさん入っていて、川の流れを阻害しているというふうに考えました。

大久保利通は鉄道よりも舟運で国を考えていたので、粗朶沈床を入れて低水路を固定し、低水時に舟運のための水をどう確保するかということを主に行っていました。このように粗朶沈床や木曽川のケレップ水制のようなものを組んで、どんどん日本の川を直線化し、低水路の強制を行いました。(写真-2,図-25参照)。

写真-2 ファン・ドールン

写真-3 木曽ケレップ

図-25 ケレップ水制

5.低水工事から高水工事への転換(明治中期)

これまでは低水の話でしたが、果たして日本の治水はどうなのかということになっていきます。日本の高水は、日本の技術で守っていかないと、上手くコントロールできないのではないかということで、また分水をしようという話が出てきます。そのために明治29年に河川法ができ、川のかなりの高水工事が直轄化されました。その時に一番初めに工事が行われたのは淀川で、新たにコンクリートを使った分水堰がつくられました。これは木の板を入れていく角落式のゲートで、幸運にも琵琶湖の出口に一つあります。これを南郷の洗堰といい、真ん中は壊してしまいましたが、両サイドが残っています。(写真-4参照)ただし、この形は洪水の時にゲートが開かないので、その後、可動式のゲートにどんどん変わっていきました。

大河津分水では、ベアトラップ式といって、水圧と蒸気圧でアップさせるとそのまま使え、洪水時には下がっていくというタイプのゲートがつくられました。このゲートの部分はよかったのですが、堰の下の基礎部分の処理が悪く、吸い出しの影響によりピアがひっくり返り、昭和2年に壊れてしまいました。(写真-5,6参照)そこで、昭和6年に可動式のゲート、ストーニーゲートと呼ばれる可動堰(写真-7参照)ができてきました。実は、これが一番初めに使われたのは、安積疏水の十六橋水門の改築(大正3年)でした。日本の近代遺産としては、大河津可動堰のストーニーよりも安積疏水の方が日本最古だろうといわれています。(写真-8参照)

写真-4 南郷洗堰

写真-5 通水後の自在堰(大正11年8月撮影)

写真-6 自在第6から第8合ピヤー陥没状況を

固定堰上施部から望む(昭和2年撮影)

6.戦後の治水技術からみた近世、近代の治水技術の評価

明治末期から昭和初頭まで、色々なゲートをどのように使って日本の分水をコントロールできるかということが考えられてきました。戦後になると、上扉でゲートの幅を広げたローラーゲート(写真-9参照)にどんどん変わっていき、みんな同じようなゲートタイプに変わっていきました。

このように、色々な工法がコンクリートを使って近代化していくなかで、こんな川でいいのか、日本古来の川はどうだったのかということが昭和に入ると言われ始めました。昭和の初頭に内務省の方が調査し、まとめられた「日本水制工論」の中では、昔の日本の川は蛇行していたり、蛇行させたりしなければならず、そのために牛や枠があったという調査がなされていました。阿賀野川でも昭和30年代半ばに牛が復活しています。(写真-10参照)このように、伝統工法は一時復活し、また消えていったわけです。しかし、近年、さらにまた復活しようとしており、どのような使い方をするのかがこれからの課題です。

写真-7 可動堰

写真-8 十六橋水門

写真-9 祇園大芝水門

写真-10 阿賀昭和牛

(小舟が集まる分田の川湊 撮影:村上孟)

おわりに

江戸時代の技術というのは、堤防と護岸、水制しかなく、それらを組み合わせて強度を保っていました。それでもダメなときには、地形を上手く利用したり、分水や遊水等を行っていました。また、ダムという概念はあまりなく、農業用に水をためる程度でした。

幕末になると、日本の川は明治のお雇い外国人の方向性により、江戸時代のものはなくなり、オランダ式の水制などが広く用いられるようになりました。

しかし、それも日本の治水には合っていないのではないかということで、明治の中期からは分水などによる治水が行われ、コンクリートなどが導入されていきました。

こうしてみると、江戸の力が近代に凌駕されてしまったように感じますが、そうではなく、地域や地形をよく見て、どこにどのような水制を投入するか敏感に考えて入れていました。江戸時代の治水の本質は、流域を見て物を選び、壊れやすい物に対して如何にカバーして努力するかというところです。「川の流れも変えてしまう」今よりも大胆なことができた時代であったともいえることを最後に印象に残していただければと思います。